在当今竞争激烈的人才市场中,招聘的“timing”往往比单纯的招聘渠道或薪资待遇更为关键,尤其是在PR(公共关系)岗位的招聘中,精准的时机选择能够直接影响招聘效率、候选人质量以及后续的人才保留,PR岗位作为企业与外界沟通的桥梁,不仅需要专业的沟通能力、媒体资源,更需要对行业动态、社会热点的高度敏感,因此其招聘时机的把握需要结合企业战略、行业周期、市场环境等多维度因素综合考量。

企业战略周期与招聘timing的匹配

企业的不同发展阶段对PR团队的需求存在显著差异,招聘时机需与战略节奏同步,在企业初创期,核心目标是快速建立品牌认知,此时招聘PR的重点在于寻找具备“从0到1”构建媒体关系的能力、强执行力以及创业精神的候选人,这一阶段的招聘时机最好选在企业获得融资、产品上线或重大合作节点前1-2个月,确保新PR人员能及时介入品牌曝光的筹备工作,一家科技初创公司计划在3月发布新产品,最佳招聘时间应在1月左右,留出足够的时间让PR人员熟悉产品、梳理媒体资源并制定传播方案。

进入成长期,企业面临市场扩张和品牌升级的需求,PR岗位的招聘需侧重行业资源整合、危机公关处理以及大型活动策划能力,此时招聘时机应结合业务扩张节奏,如在开拓新区域市场、筹备融资路演或计划上市前启动招聘,以一家快速成长的消费品企业为例,若计划下半年进入华东市场,可在上半年初完成PR团队扩充,利用春季行业招聘人才流动的高峰期,吸引有区域市场经验的PR人才加入。

成熟期企业的PR工作更侧重品牌维护、声誉管理以及社会责任传播,招聘时需关注候选人的大型品牌操盘经验、危机预判能力以及跨部门协同能力,这一阶段的招聘时机相对灵活,但建议避开企业年度财报发布、重大战略调整等敏感时期,以免候选人因过度投入核心业务而忽视PR工作的连续性,成熟期企业可通过“错峰招聘”,在行业人才流动淡季(如年末12月或次年1月)锁定优质候选人,减少竞争压力。

行业周期与人才市场动态的协同

不同行业的PR人才供需存在周期性波动,把握行业人才市场的“窗口期”是招聘timing的关键,互联网行业在每年3-4月和9-10月会出现招聘高峰,前者对应春季业务扩张期,后者则是年底冲刺前的团队储备期,此时企业可加大招聘力度,利用行业人才流动的高潮吸引竞品公司的PR骨干,而对于快消行业,大型品牌通常在618、双11等电商大促前1-2个月集中招聘PR人员,负责活动传播和用户口碑维护,企业需提前规划,避免因时间仓促导致人选质量不达标。

行业政策变化也会影响PR招聘时机,数据安全法出台后,互联网企业对“科技+PR”复合型人才的需求激增,此时若能提前布局,在政策落地前完成具备数据合规传播经验的PR人才招聘,将为企业赢得先机,同样,新能源、人工智能等新兴行业在技术突破或政策利好时期,媒体关注度较高,企业可趁势招聘熟悉行业传播逻辑的PR人才,强化品牌在赛道中的话语权。

外部环境与季节性因素的考量

外部环境的变化同样需要纳入招聘timing的决策框架,重大社会事件(如奥运会、世界杯)或行业展会期间,媒体资源紧张,PR人员的工作强度大幅增加,此时若非紧急招聘需求,可暂缓启动,避免候选人因短期内无法有效开展工作而产生挫败感,相反,在行业展会后,媒体对行业动态的报道需求下降,部分PR人员可能寻求新的职业机会,企业可抓住这一窗口期进行人才挖掘。

季节性因素也不容忽视,每年春节后至4月是传统的人才跳槽旺季,大量PR人才更新简历,企业可利用这一时期集中开展招聘,缩短招聘周期,而6-8月因应届生入职和部分员工休假,职场流动性较低,除非有紧急岗位需求,否则建议将招聘计划延后至9月,企业还需关注竞争对手的动态,若竞品公司正在进行大规模招聘或组织架构调整,可提前启动人才储备,避免核心人才被挖角。

候选人职业规划与招聘时机的契合

除了企业端的因素,候选人职业发展的“timing”同样重要,PR人才的职业转换通常有明确的动机,如寻求更大的平台、更匹配的团队氛围或更专业的领域深耕,企业HR需通过市场调研了解目标候选人的职业诉求,选择其职业规划的关键节点切入,对于希望从乙方转向甲方的PR人员,可关注其服务的大客户项目周期结束后,此时其可能寻求稳定的职业环境;而对于有内部晋升诉求的候选人,则可在其原岗位晋升无望或团队缩编时主动接触。

企业还可通过“人才地图”绘制,提前锁定潜在候选人,在其职业敏感期(如项目结束、公司融资不顺等)发出邀约,提高招聘成功率,一家计划拓展海外业务的跨国企业,可提前6-12个月关注有海外PR经验的候选人,在其国内项目阶段性完成后,提供符合其职业发展的海外岗位机会。

招聘渠道与timing的协同策略

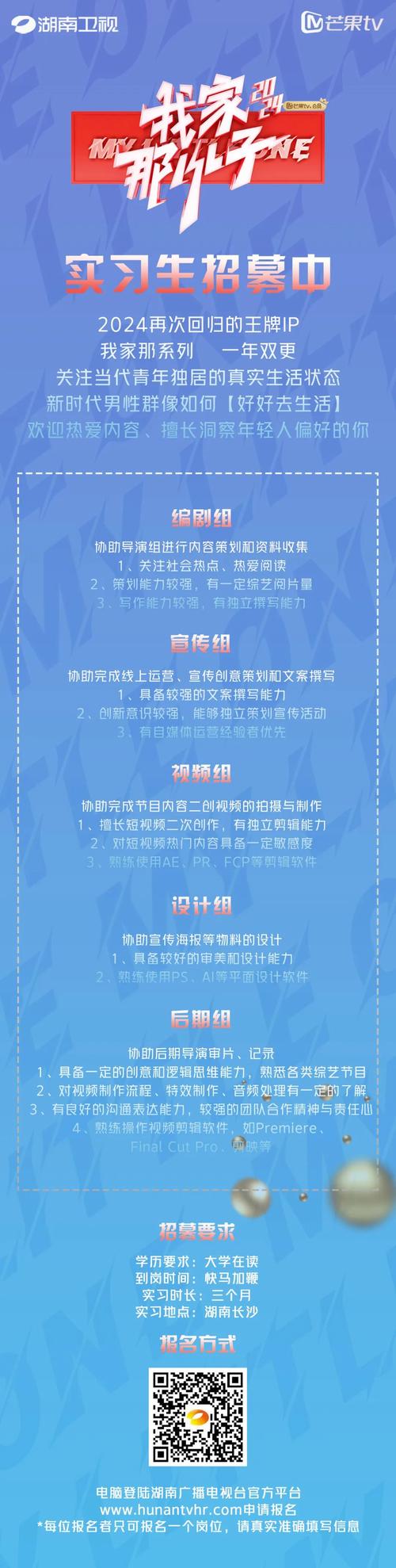

不同的招聘渠道对应不同的人才流动周期,企业需根据岗位需求选择合适的渠道和时间节点,高端PR管理岗位(如PR总监)更适合通过猎头渠道招聘,猎头通常在候选人离职前3-6个月进行人才储备,企业可提前与猎头沟通需求,在目标候选人“跳槽窗口期”快速锁定,而基层PR岗位则可通过招聘网站、社交媒体批量招聘,选择每年3月、9月等求职高峰期发布职位,利用平台的流量优势扩大曝光。

内部推荐也是PR岗位高效招聘的重要渠道,企业可建立内部推荐激励机制,鼓励员工在团队扩张或项目急需人手时推荐合适人选,由于内部推荐候选人对企业文化已有一定了解,其入职适应速度更快,尤其适合需要快速上线的PR项目,某企业突然面临品牌危机,急需一名危机公关专员,此时通过内部推荐的候选人往往能更快进入角色,协助应对危机。

招聘执行中的时间管理细节

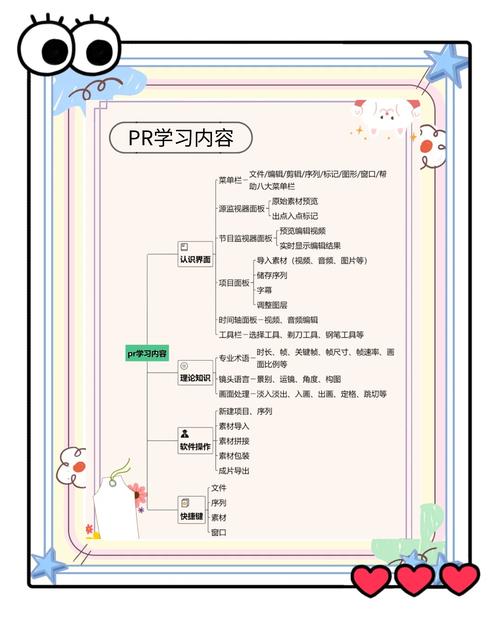

在招聘执行过程中,每个环节的时间把控都需精准,简历筛选阶段,建议在职位发布后1周内完成初步筛选,此时候选人求职意愿最高;面试环节应集中安排在3-5天内,避免因周期过长导致候选人被其他公司抢走;Offer谈判需在面试结束后的2个工作日内完成,并明确入职时间,预留候选人办理离职手续的缓冲期(通常为2周至1个月),对于PR岗位,还需增加“模拟传播方案”等实操考核环节,确保候选人的专业能力与岗位匹配,这一环节可安排在终面后,增加招聘流程的严谨性。

相关问答FAQs

Q1: 如何判断PR岗位招聘的紧急程度,避免过度招聘或人才短缺?

A1: 判断PR岗位招聘紧急程度需结合企业当前业务需求、团队工作负荷以及未来3-6个月的战略规划,若企业即将启动重大品牌活动、面临危机公关或核心PR人员突然离职,属于紧急招聘,需缩短招聘周期,优先考虑“即插即用”的成熟人才;若仅为团队常规扩编或储备人才,可按标准流程招聘,侧重候选人的长期发展潜力,可通过团队工作量评估(如现有人员人均负责的客户数量、项目饱和度)和关键节点倒推(如活动前2个月必须到岗)来确定招聘时间表,避免盲目招聘或延误时机。

Q2: 在PR人才竞争激烈的市场中,如何通过timing策略降低招聘成本?

A2: 降低PR招聘成本的关键在于选择“性价比高”的招聘时机和渠道,可利用行业人才流动的淡季(如年末12月、次年1月或暑期7-8月)进行招聘,此时候选人竞争压力较小,薪资谈判空间更大;针对不同层级的PR岗位选择差异化渠道,基层岗位优先使用免费或低成本的招聘网站、社交媒体,高端岗位则通过猎头合作,但需避开猎头收费高峰期(如春季招聘旺季),企业可建立“人才库”,在日常工作中积累潜在候选人,在合适时机主动联系,减少紧急招聘时的溢价成本,同时通过内部推荐奖励机制降低渠道费用。