看待阿里的招聘信息,需要从多个维度进行理性分析,既要结合企业自身的战略定位和行业趋势,也要结合求职者的个人职业规划和发展需求,阿里作为国内互联网行业的头部企业,其招聘信息往往具有鲜明的行业代表性,同时也传递出企业对人才的核心诉求,以下从招聘信息的特征、解读方法、匹配度评估及注意事项等方面展开详细分析。

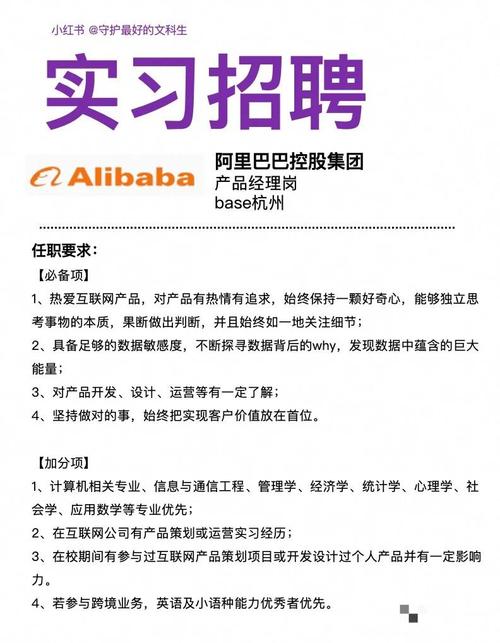

从招聘信息的发布渠道和内容特征来看,阿里的招聘信息通常覆盖多个平台,包括官方招聘网站、主流招聘APP(如BOSS直聘、猎聘)、社交媒体及校园招聘渠道等,其职位描述(JD)的结构相对标准化,一般包含职位名称、所属部门、工作地点、岗位职责、任职要求、福利待遇等模块,值得注意的是,阿里的JD往往具有“高阶性”和“概括性”特点,岗位职责多强调“负责XX业务线的整体规划”“推动XX战略落地”等,对候选人的能力要求则涉及“战略思维”“跨部门协作”“抗压能力”等软性素质,这与阿里作为平台型企业的业务复杂性及对人才的综合素养要求密切相关,在技术类岗位中,除了要求掌握编程语言、框架等硬技能外,常会提及“对技术趋势的敏感度”“解决复杂问题的能力”;在产品类岗位中,则强调“用户洞察”“商业嗅觉”和“资源整合能力”,阿里招聘信息中频繁出现的“中台”“业务中台”“数据中台”等术语,也反映了其组织架构中“大中台、小前台”的战略布局,求职者需结合这些背景理解岗位的实际定位。

解读招聘信息时需避免“唯关键词论”,而应深入挖掘岗位背后的真实需求,要关注JD中的“隐性要求”。“快速迭代”可能意味着需要适应高强度的工作节奏和频繁的加班文化;“owner意识”则要求候选人具备主动担当、闭环执行的能力;而“拥抱变化”作为阿里价值观之一,实际考察的是候选人的适应性和学习能力,可通过对比不同时期的招聘信息判断业务动向,若某一类岗位(如AI、云计算、跨境电商)的招聘量持续增加,可能预示着阿里在相关领域的战略倾斜;若岗位描述中新增“国际化经验”“本地化运营”等要求,则可能反映其全球化业务的拓展需求,阿里的“政委”体系在招聘中也有体现,部分岗位会强调“价值观契合”,这意味着候选人在面试中不仅需要展示专业能力,还需通过具体案例证明对“客户第一”“团队合作”“诚信”等价值观的认同。

在评估个人与岗位的匹配度时,建议采用“分层匹配法”,第一层是“硬性条件匹配”,包括学历、工作年限、专业技能等基础门槛,这是进入筛选环节的前提;第二层是“经验场景匹配”,即过往经历是否与岗位所需解决的问题高度相关,例如应聘电商运营岗时,是否有大型活动策划、用户增长操盘等核心经验;第三层是“能力素质匹配”,需对照JD中的“任职要求”拆解自身能力模型,如“数据分析能力”是否体现在过往用数据驱动决策的案例中,“领导力”是否通过团队管理项目得到验证,值得注意的是,阿里部分岗位(如P序列)对“创新成果”和“行业影响力”有较高要求,若候选人具备专利、行业奖项或公开演讲经历等,将显著提升竞争力,工作地点的选择也需结合业务分布,例如杭州总部的岗位可能涉及核心业务决策,而北京、上海等分部的岗位可能更侧重区域市场或特定职能(如公关、研发)。

针对求职者,还需警惕招聘信息中的“潜在风险”,部分岗位的“汇报对象”描述模糊,可能涉及组织架构调整或岗位定位不清晰;薪资结构中若“绩效占比过高”,需了解具体的考核机制和过往绩效分布;阿里近年持续推进“组织变革”,部分业务线可能处于调整期,求职前可通过脉脉、看准网等平台了解员工评价,重点关注“团队稳定性”“晋升空间”“工作强度”等真实反馈,对于应届生,阿里的“管培生项目”虽具有培养优势,但也需明确项目轮岗机制、定岗规则及留存率,避免盲目追求“大厂光环”而忽视个人发展路径的适配性。

从行业视角看,阿里的招聘信息折射出互联网行业的人才需求趋势。“技术+业务”的复合型人才更受青睐,例如既懂算法又理解商业场景的“产品算法工程师”,或具备技术背景的“解决方案架构师”;“ESG(环境、社会、治理)”“可持续发展”等新兴领域逐渐成为招聘热点,反映了企业在社会责任和长期战略上的布局,随着AI、大数据、云计算等技术的普及,传统岗位的能力要求也在升级,如运营岗需具备“数据化运营思维”,市场岗需掌握“自动化营销工具”等,求职者需持续迭代技能以适应变化。

无论是应届生还是职场人士,看待阿里的招聘信息都应保持“双向选择”的理性心态,阿里提供的平台资源、成长体系及行业影响力确实具有吸引力,但同时也需结合自身职业阶段、价值观及生活规划综合判断,追求稳定工作节奏的求职者可能难以适应其“996”文化,而偏好深耕垂直领域的专家型人才则需评估阿里内部业务轮换机制是否与长期目标匹配,建议在投递前通过内部人士访谈、行业报告研读等方式全面了解企业现状,将招聘信息作为职业选择的参考依据之一,而非唯一标准。

相关问答FAQs

Q1:阿里的招聘信息中常提到“拥抱变化”,在实际工作中具体体现在哪些方面?

A:“拥抱变化”是阿里价值观的核心之一,实际工作中主要体现在三个方面:一是业务调整的灵活性,例如战略方向变更时需快速适应新目标,如从电商向云计算、本地生活等领域的拓展;二是工作方法的迭代,例如采用敏捷开发模式,要求团队在2周一次的迭代中快速响应需求变化,甚至推翻原有方案;三是组织架构的动态调整,阿里的“中台战略”会导致部门合并或拆分,员工需具备跨团队协作和角色转换的能力,某业务线因战略收缩可能被并入其他部门,员工需在短时间内学习新业务知识并承担新职责。“拥抱变化”也体现在对创新试错的包容上,允许员工在可控范围内探索新方向,即使失败也不会过度追责。

Q2:非985/211院校的毕业生,如何通过招聘信息提升进入阿里的机会?

A:非名校毕业生可通过以下策略弥补学历差距:一是精准匹配“差异化优势”,例如若应聘运营岗,可在简历中突出“从0到1操盘校园社群活动,实现用户增长200%”等具体案例,用成果证明实操能力;二是关注“专项招聘计划”,如阿里“逐梦计划”(面向非重点院校)、“乡村教师支持计划”等专项通道,这些渠道更注重能力而非学历背景;三是强化“技能认证”,例如考取AWS、PMP等行业认可度高的证书,或通过GitHub展示技术项目成果,弥补院校标签的不足;四是利用“内推资源”,通过实习、行业交流等方式结识阿里员工,内推可显著提升简历筛选通过率,在面试中需展现“快速学习能力”和“抗压性”,例如分享在高压环境下自学新工具、攻克技术难题的经历,以符合阿里对“潜力型”人才的偏好。