阿里招聘一直面试中,这一现象背后折射出互联网行业人才流动的复杂性,也反映出企业在招聘过程中的多维度考量,从行业视角来看,互联网巨头的人才竞争已从单纯的“抢人”转向“精准匹配”,阿里作为行业标杆,其招聘流程的严谨性和周期性较长,既有主观因素也有客观机制共同作用。

从企业端分析,阿里招聘周期拉长首先源于其“人才金字塔”结构,技术、产品、战略等核心岗位要求候选人兼具专业深度与业务视野,面试往往涉及多轮交叉评估,技术岗需通过算法题、系统设计、项目复盘等环节,业务岗则需考察行业洞察与资源整合能力,阿里强调“拥抱变化”的价值观,面试中会通过压力测试、情景模拟等方式评估候选人的适应能力,这类主观性较强的环节延长了决策周期,业务线的动态调整也影响招聘节奏,如新业务孵化或战略转型时,岗位需求可能临时变更,导致已进入面试流程的候选人需重新匹配方向。

从候选人角度看,“一直面试中”的状态可能源于多重因素,优质候选人往往同时接触多家企业,阿里作为头部企业,其招聘流程透明度相对较高,候选人可能在等待中权衡其他机会;部分候选人存在“面试刷题”现象,即通过阿里面试积累经验,并非真心入职,这种“伪求职”行为也会拉长有效招聘周期,候选人对阿里的“光环效应”可能导致期望值过高,在面试过程中因薪资、职级等问题与HR反复沟通,延长了流程。

从行业生态观察,互联网招聘已进入“精细化运营”阶段,阿里的招聘体系借鉴了硅谷科技公司的“慢招聘”理念,强调“宁缺毋滥”,据内部人士透露,核心岗位的平均招聘周期可达2-3个月,远超传统行业,这种模式虽降低了试错成本,但也面临人才流失的风险——部分候选人在等待期间可能选择其他offer,形成“双向筛选”的博弈。

值得注意的是,阿里的招聘流程也受到外部环境影响,近年来,互联网行业增速放缓,企业对人才的要求从“高增长”转向“高适配”,招聘标准更加严苛,经济波动导致企业预算收紧,部分岗位的HC(Headcount)审批流程延长,进一步拖慢了招聘进度,远程面试的普及虽然提升了效率,但缺乏线下互动可能导致评估偏差,需要增加轮次来弥补,客观上延长了周期。

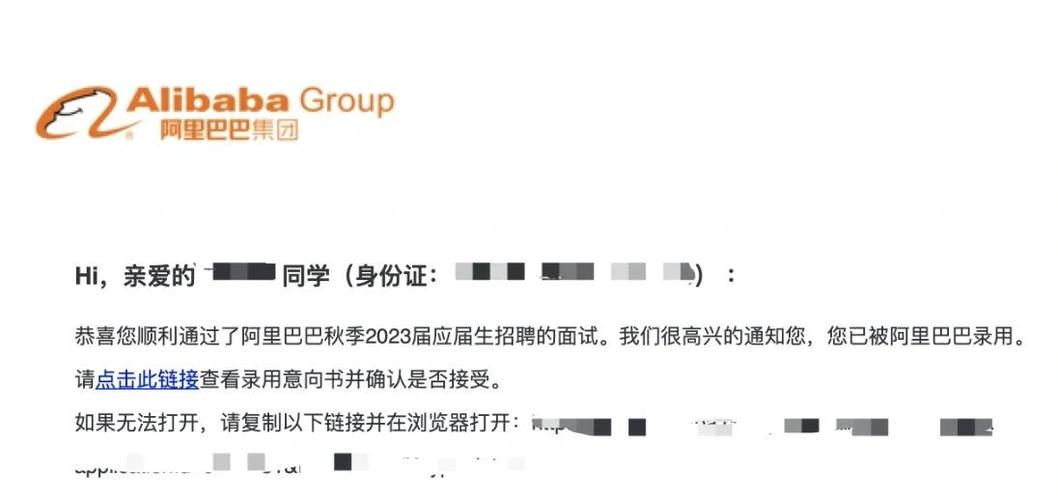

针对这一现象,企业和候选人双方都在寻求优化路径,企业方面,阿里正在通过AI初筛、结构化面试等方式提升效率,例如引入“招聘中台”系统,实现简历匹配与面试安排的自动化;候选人方面,则需要明确职业目标,提前了解企业招聘节奏,避免因信息不对称导致被动等待,行业内的“人才共享”模式逐渐兴起,部分候选人通过短期项目合作进入企业,再转为全职,这种灵活模式可能成为缩短招聘周期的新方向。

“阿里招聘一直面试中”是行业生态、企业战略与个人选择共同作用的结果,在人才竞争日益激烈的背景下,企业需要在“精准选才”与“效率提升”之间找到平衡,候选人则需要以理性心态看待招聘流程,将面试视为双向了解的过程而非单向考核,随着招聘技术的迭代和行业规范的完善,这一现象有望逐步改善,但“慢工出细活”的选才逻辑仍将持续影响互联网行业的招聘生态。

相关问答FAQs

Q1:为什么阿里面试流程特别长,一般需要多久?

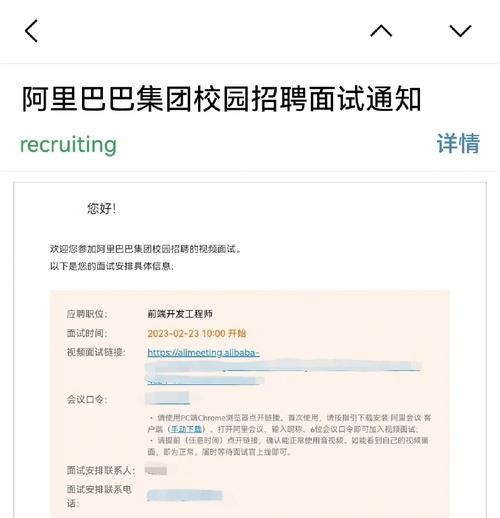

A:阿里面试流程较长主要源于其多维度评估体系和“慢招聘”理念,普通岗位通常需要3-5轮面试(包括HR面、业务面、总监面等),核心岗位可能超过6轮;整体周期从初筛到发offer平均为1-3个月,技术类岗位因涉及代码测试和系统设计,可能延长至4-6个月,业务需求调整、HC审批等因素也会影响时长。

Q2:如何在阿里面试中保持竞争力,避免因流程过长错失机会?

A:建议采取“三步法”:一是提前准备,深入研究阿里的业务布局和岗位要求,针对性优化项目经历;二是主动沟通,在面试间隙礼貌询问进度,同时同步其他offer状态(如有),展现诚意;三是保持灵活,若等待时间过长,可尝试通过内推或内部联系人了解卡点,必要时调整职业规划,避免“一棵树吊死”。