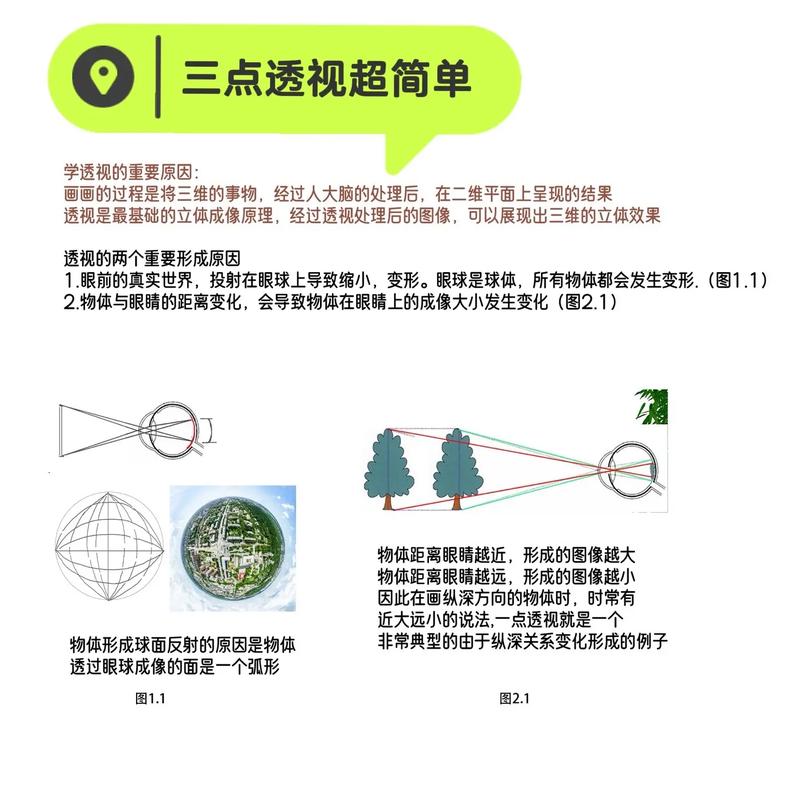

简单线条画近大远小物体,如道路、建筑,示范消失点,引导观察

用日常物品建立空间认知基础

| 教学工具 | 使用方法 | 目标效果 |

|---|---|---|

| 透明玻璃杯+吸管 | 让学生透过杯子观察插入水中的吸管,发现“近粗远细”的现象 | 感知近大远小的基本规律 |

| 多层书架模型 | 用积木搭建3层高低不同的平台,摆放相同大小的玩具车 | 理解物体随距离变化的缩放比例 |

| 马路实景照片 | 对比同一条道路在起点/中段/终点拍摄的画面 | 认识平行线向消失点汇聚的趋势 |

关键话术示例:“就像我们排队做早操时,站在前面的小朋友看起来比后面的高大,马路两边的电线杆也是这样——离我们越近的柱子越壮实,越远的就越苗条哦!”

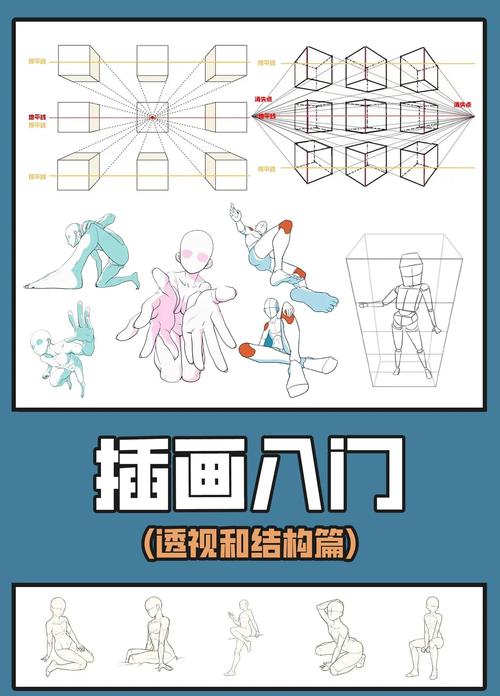

手绘实践四步法(配合田字格练习本)

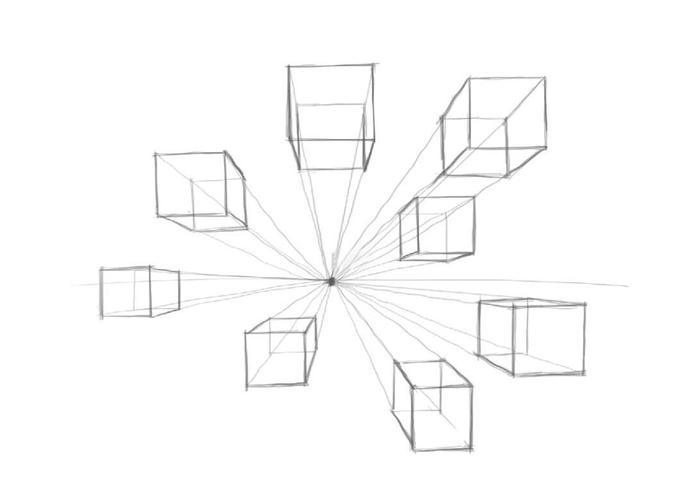

✅ Step1:定点构图

- 在纸面下方1/3处画一条水平线作为“视平线”(模拟眼睛高度)

- 用红笔标记消失点(通常位于画面中心或偏侧位置)

- 生活联结:“这就像你站在窗边看外面的风景,视线自然平视出去的那个方向就是消失点”

✅ Step2:构建骨架

以立方体为例示范: | 步骤 | 操作要点 | 常见错误提醒 | |------|-----------------------------------|------------------------------| | A | 先画最前面的正方形面 | 避免直接画完整立方体会混乱 | | B | 从四个顶点向消失点连线形成棱边 | 确保线条笔直不弯曲 | | C | 根据透视线确定后方两个顶点位置 | 后方顶点间距应小于前方 | | D | 连接所有边缘完成立体框架 | 检查是否有交叉错位的情况 |

✅ Step3:添加细节

指导学生用不同颜色区分:

- 🟡暖色调涂绘近景物体(如向日葵、人物衣服)

- 🔵冷色调处理远景元素(天空、远山)

- 技巧提示:“靠近我们的物体要用鲜艳的颜色跳出来,远处的东西可以像蒙了层薄雾一样淡淡的”

✅ Step4:场景创作

设计阶梯式任务卡: 1️⃣ 初级:单栋房子+树木(强制使用3个消失点) 2️⃣ 进阶:街道场景(要求包含至少5组平行透视线) 3️⃣ 挑战:室内教室全景(练习多点透视)

游戏化巩固训练

🎨【透视捉迷藏】

准备材料:打印有隐藏透视错误的图画(例:门窗比例失调的建筑) 游戏玩法:分组竞赛找出图中不符合透视规律的地方,每发现一处得1分,累计最高组获胜,通过纠错反向强化正确概念。

⛸️【身体模仿秀】

让学生两两一组面对面站立,一人缓慢后退并保持手臂伸展姿势,另一人观察描述同伴身形变化:“现在你的头看起来只有我手掌那么大啦!”这种具身体验能深刻记忆近大远小的关系。

典型误区突破指南

| 学生困惑点 | 根源分析 | 解决方案 |

|---|---|---|

| “为什么房子不能画成方形?” | 二维平面与三维空间转换困难 | 用折纸演示:将正方形纸张对角折叠后自然形成三角锥体 |

| “所有线条都要通向同一个点吗?” | 过度泛化消失点概念 | 展示铁路轨道图片说明多组平行线各有独立消失点 |

| “侧面怎么画准?” | 缺乏旋转视角的理解 | 借助转盘玩具观察不同角度下的物体形态变化 |

跨学科延伸建议

✔️ 数学融合:测量课本长宽高数据,按比例缩小绘制成透视图 ✔️ 科学链接:解释大气折射造成的海市蜃楼现象与线性透视的关联 ✔️ 语文应用:用“渐渐”“越来越…”等递进句式描述景物远近层次

FAQs

Q1:孩子总把建筑物画得歪七扭八怎么办?

A:这是空间感知发展期的正常表现,建议先用网格纸辅助起稿,强调先确定基线再逐步构建结构,可多做“连点成线”的基础训练,如将散落的圆点按透视规律连接成正方体轮廓。

Q2:如何判断学生的透视掌握程度?

A:观察三个维度:①能否自觉运用近大远小原则;②是否注意平行线的收敛方向;③能否通过色彩明度区分景深层次,进阶标准是能在写生作品中