要使中国汉字风靡世界,需从文化传播、科技赋能、教育推广、国际协作及生活渗透等多维度系统推进,既要展现汉字的文化魅力,也要适配全球化时代的传播规律,以下从具体路径展开分析:

以文化内核为根基,构建汉字的价值认同

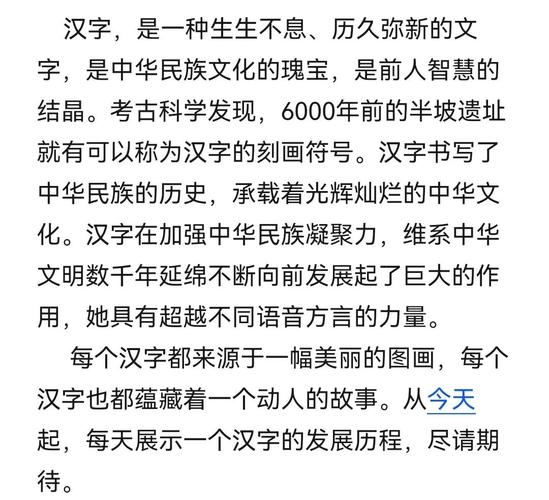

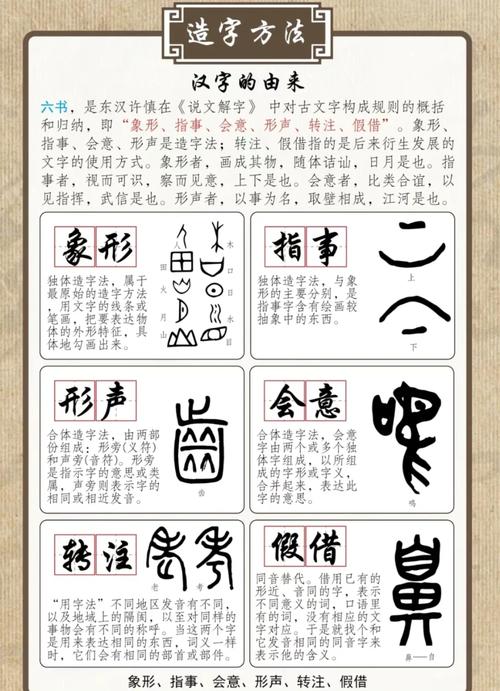

汉字是中华文明的基因载体,其蕴含的哲学思想、美学价值与历史底蕴,是吸引世界的核心基础,需深度挖掘汉字的文化内涵,通过“汉字+故事”的叙事方式,让全球受众理解汉字背后的文化逻辑。“家”字是“宀”(房屋)下有“豕”(猪),反映了中国古代农耕文明中家庭与生产的关系;“和”字由“禾”与“口”组成,寓意“人人有饭吃”,传递了东方和谐共生的理念,这类文化解读可借助纪录片、短视频、图文专栏等形式,在YouTube、TikTok等国际平台传播,让汉字从“符号”升华为“文化密码”。

推动汉字与艺术、生活美学的融合,汉字书法作为独特的视觉艺术,可通过国际巡展、工作坊等形式走进海外主流艺术空间,与卢浮宫、大都会博物馆合作举办“汉字美学展”,将王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》等书法名作与西方抽象艺术对比,展现汉字线条中的平衡与韵律,将汉字元素融入时尚设计、文创产品,如汉字纹样服饰、汉字主题饰品、汉字解构装置艺术等,让汉字成为日常审美的一部分,实现“文化消费”到“文化认同”的转化。

以科技赋能为引擎,降低汉字的学习门槛

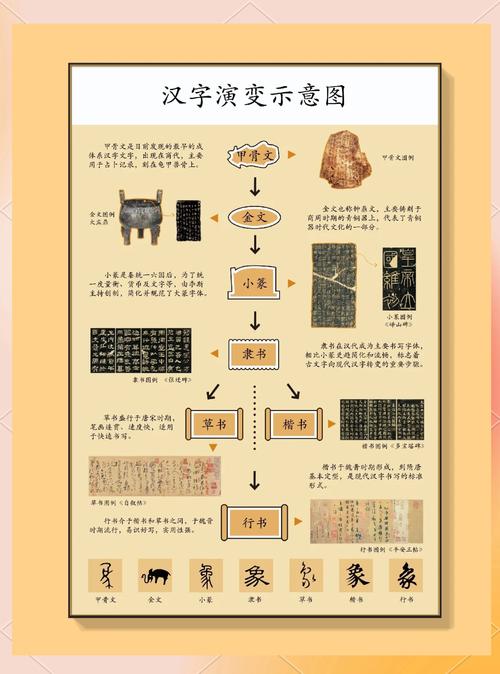

汉字结构复杂、数量庞大,是非母语者学习的主要障碍,科技手段可破解这一难题,开发智能化学习工具,利用AI、AR/VR技术打造沉浸式学习场景,推出多语言版“汉字学习APP”,通过AR扫描实物显示对应汉字(如扫描苹果显示“苹果”及拼音、笔画动画),或用VR技术还原汉字演变场景(如从甲骨文到楷书的动态变化),让抽象文字具象化,结合游戏化设计,如“汉字消消乐”“成语接龙闯关”等,通过积分、勋章、社交分享机制提升学习趣味性。

推动汉字在数字化时代的标准化与兼容性,在Unicode编码基础上,完善汉字国际显示标准,确保全球设备都能兼容显示生僻字;开发跨平台输入法,支持语音、手写、拍照等多种输入方式,适配不同国家用户的使用习惯,利用大数据分析全球汉字学习需求,针对不同语系国家(如英语圈、阿拉伯语圈、斯拉夫语圈)定制差异化学习方案,例如为英语母语者设计“象形字记忆法”,为阿拉伯语母语者侧重汉字笔顺对比,提升学习效率。

以教育推广为抓手,构建汉字学习的全球网络

教育是文化传播的基石,需从基础教育、高等教育、社会培训三个层面构建汉字学习体系,在基础教育阶段,推动汉字纳入海外中小学选修课程,在“一带一路”沿线国家试点“汉字文化角”,提供图文并茂的教材、动画视频和互动教具;与海外孔子学院合作开发“汉字趣味课堂”,通过剪纸、泥塑、传统游戏等体验活动,让儿童在动手过程中认识汉字。

在高等教育阶段,支持海外高校设立汉字与中国文化专业,增加奖学金名额吸引留学生;编写符合国际学术规范的汉字教材,如《汉字学概论》《汉字与中华文化》等,纳入海外大学汉语言课程体系,推动国际汉语教师资格认证标准,培养既懂汉字教学又了解跨文化交际的师资队伍,在社会培训层面,鼓励企业、社区开设汉字兴趣班,针对商务人士、旅游爱好者等群体开发“实用汉字课程”(如商务汉字、旅游汉字),满足不同场景下的学习需求。

以国际协作为纽带,搭建汉字共享的传播平台

汉字的全球推广需打破单边传播模式,构建多元协作网络,政府层面,可依托联合国教科文组织、世界语言大会等国际平台,推动设立“国际汉字日”,举办全球汉字大会、汉字创意设计大赛等活动,提升汉字的国际话语权,民间层面,支持中资企业、海外华文媒体、国际文化组织合作,例如与Netflix联合制作汉字主题动画剧集,与YouTube头部博主合作开设“汉字探秘”专栏,借助本土化传播力量扩大覆盖面。

推动汉字与其他文字的互鉴交流,开展“中阿文字对话”“中日韩汉字文化研讨会”,对比汉字与阿拉伯书法、日文假名、韩文谚文的异同,促进文明互鉴;与国际标准化组织(ISO)合作,制定汉字教育、数字化应用的国际标准,让汉字成为全球语言文化体系的重要组成部分。

以生活渗透为目标,让汉字融入全球日常场景

要让汉字真正“风靡”,需使其超越学习范畴,成为全球生活场景中的“高频符号”,在媒体领域,鼓励国际影视作品、综艺节目使用汉字元素,如好莱坞电影中植入汉字书法道具、国际时装周模特展示汉字纹样服饰;在公共空间,推动海外唐人街、景区、地铁站等使用中英文双语标识,并设计特色汉字景观(如汉字主题雕塑、灯光装置)。

在商业领域,支持中国品牌出海时融入汉字设计,如华为、李宁等品牌的汉字LOGO已在国际市场形成辨识度;海外餐饮、零售店可推出“汉字菜单”“汉字包装”,搭配文化解读(如“福”字寓意幸福、“寿”字象征长寿),让消费者在消费中接触汉字,借助体育赛事、国际展会等大型活动,发放汉字文创产品(如汉字徽章、书签、环保袋),让汉字成为连接不同文化的“视觉纽带”。

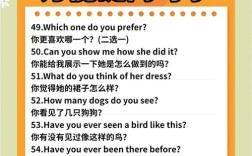

相关问答FAQs

Q1:汉字结构复杂,如何让外国学习者克服畏难情绪?

A:可通过“分层学习+场景应用”降低难度,优先学习高频实用字(如“人、大、水、火”等象形字和“吃、喝、去、来”等常用动词),结合生活场景(如购物、问路、点餐)强化记忆;利用字源解析(如“休”为人靠树休息,明为日月合辉)将抽象字形转化为生动故事,帮助理解逻辑;借助科技工具(如AR动画、游戏化APP)让学习过程趣味化,同时鼓励学习者通过社交媒体分享汉字书写作品,形成正向反馈,逐步建立学习信心。

Q2:如何避免汉字在传播中被过度简化或误读,保持文化本真性?

A:需在“通俗化”与“本真性”间找到平衡,文化传播机构应联合语言学家、文化学者制定汉字传播指南,明确核心汉字的文化内涵与规范写法,避免商业传播中的随意变形(如过度艺术化导致字形失真);通过“汉字+文化背景”的同步传播,例如在展示“龙”字时,解释其在中国文化中“祥瑞、权威”的象征意义,而非简单对应西方“dragon”的负面形象,帮助受众准确理解汉字的文化语境,鼓励海外文化机构参与汉字研究,推动本土化解读与中国文化本真性的融合。