设计师分享“高级感”并非单纯展示作品,而是通过系统化的内容构建、审美传递与价值共鸣,让受众感知到设计背后的思想深度、文化底蕴与品质追求,这种分享需要兼顾专业性与可读性,既要传递设计逻辑,又要引发情感连接,具体可从内容策划、表达形式、价值传递三个维度展开。

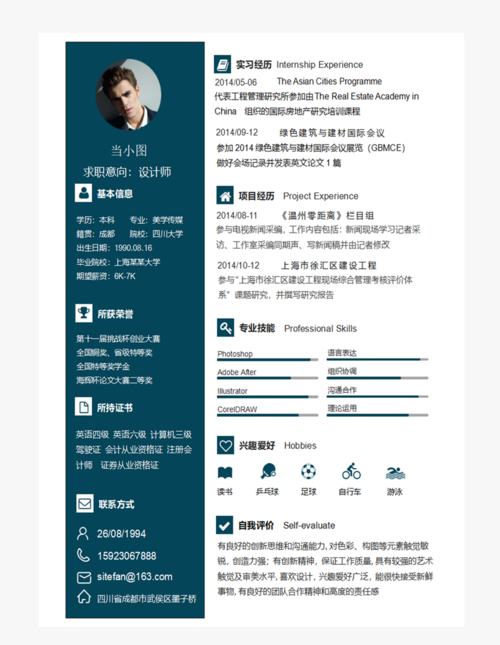

策划上,高级感的分享需以“深度”为核心,避免碎片化的技巧堆砌,设计师应从“问题-策略-价值”的脉络切入,先明确设计要解决的核心矛盾(如用户痛点、商业目标或文化诉求),再拆解解决方案背后的思考逻辑,而非直接呈现最终效果,分享一个品牌VI设计时,可先分析品牌调性与市场定位的冲突,再说明色彩系统、字体选择如何通过心理学原理传递品牌基因,最后用用户反馈或市场数据验证设计的价值,融入跨学科知识能提升内容厚度,如从艺术史中提取风格演变规律,从社会学解读用户行为趋势,或从材料科学阐述工艺细节,让设计思考更具纵深感。

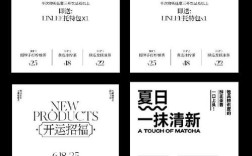

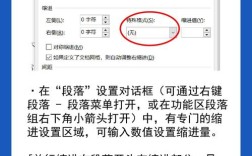

表达形式上,高级感的分享需通过“克制”与“精准”传递品质感,视觉呈现应避免过度修饰,多用“留白”与“焦点突出”原则,例如作品展示时采用大面积浅色背景,仅保留核心设计元素的特写,搭配简洁的线条分割,让受众注意力聚焦于设计细节本身,文字表达需避免浮夸的形容词,多用“数据+案例”支撑观点,如“通过将主色值从RGB(255,0,0)调整为RGB(220,20,60),降低了视觉刺激度,使用户停留时长提升15%”,动态内容(如短视频、交互演示)则需控制节奏,关键信息用分镜或字幕强调,避免快节奏剪辑导致的注意力分散。

价值传递是高级感分享的关键,需让受众感知到设计的“社会意义”与“人文温度”,设计师可主动分享设计背后的社会责任,如环保材料的选用如何减少碳排放,无障碍设计如何惠及特殊群体,或传统文化元素如何通过现代设计焕发新生,分享一个非遗文创项目时,不仅展示产品造型,更讲述手工艺人的合作故事、传统纹样的文化寓意,以及设计如何帮助非遗技艺走向年轻群体,这种“设计之外”的延伸,能让内容超越技巧层面,引发受众对设计价值的深度认同。

以下为设计分享中“高级感”与“低级感”的对比参考:

| 维度 | 高级感分享 | 低级感分享 |

|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------| 逻辑 | 问题-策略-价值闭环,跨学科知识融合 | 直接展示效果,技巧罗列,缺乏思考过程 |

| 视觉呈现 | 留白突出焦点,色彩克制,细节特写 | 过度装饰,高饱和度堆砌,信息杂乱 |

| 语言表达 | 数据+案例支撑,客观精准,避免主观形容词 | 夸张描述,模糊词汇(如“高端”“大气”),缺乏依据 |

| 价值传递** | 融入社会责任、人文关怀、文化传承 | 仅强调商业利益或个人能力,缺乏社会视角 |

相关问答FAQs

Q1:设计师如何在分享中平衡专业术语与大众理解?

A:可遵循“3秒原则”——先抛出一个与大众生活相关的场景或问题引发共鸣,再自然引入专业术语,并用比喻、类比或具象案例解释,例如解释“动态视觉平衡”时,可类比“公园里人群流动的韵律感,既有聚集的热闹,也有分散的疏朗,让整体保持舒适”,关键术语后紧跟实际应用案例,如“该原则在XXAPP的首页设计中,通过卡片大小的渐变变化,使用户浏览路径更自然,跳出率降低20%”,让抽象概念具象化。

Q2:如何避免设计分享陷入“自嗨”,真正触达受众需求?

A:分享前需明确受众身份(同行、甲方、大众),并针对性调整内容侧重点,对同行可侧重方法论与行业趋势,用专业术语深入探讨;对甲方则聚焦设计如何解决商业问题,用ROI数据说话;对大众则需简化技术细节,突出设计带来的生活改善,通过评论区互动、问卷调研收集反馈,您最想了解设计的哪个环节?A.灵感来源 B.技术实现 C.用户反馈”,根据需求动态调整内容方向,让分享从“我想讲”转向“受众想听”。