色彩是设计中极具表现力的元素,它不仅能传递视觉美感,更能引发情感共鸣、引导用户行为,甚至强化品牌记忆点,灵活运用色彩并非简单搭配“好看”的颜色,而是基于色彩原理、场景需求与用户心理的系统性表达,以下从色彩基础逻辑、动态搭配策略、场景化应用技巧及避坑指南四个维度,拆解如何让色彩成为设计的“隐形语言”。

吃透色彩底层逻辑:从“物理属性”到“心理联想”

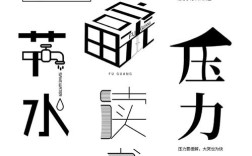

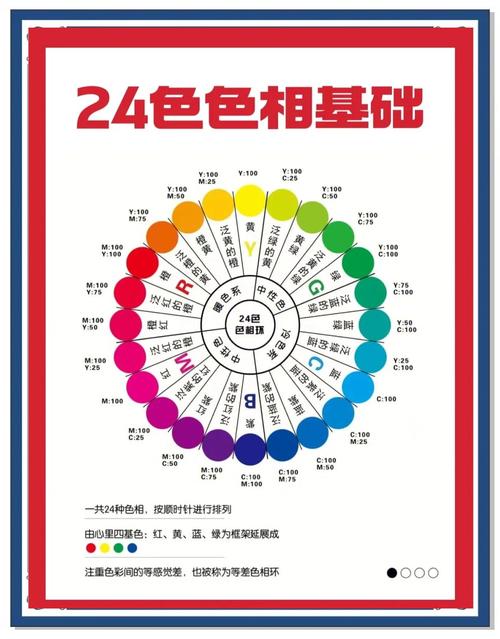

灵活运用色彩的前提是理解色彩的本质,色彩的三要素——色相、明度、纯度,是所有色彩搭配的“语法规则”。

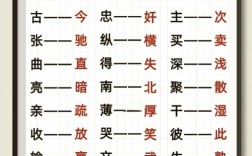

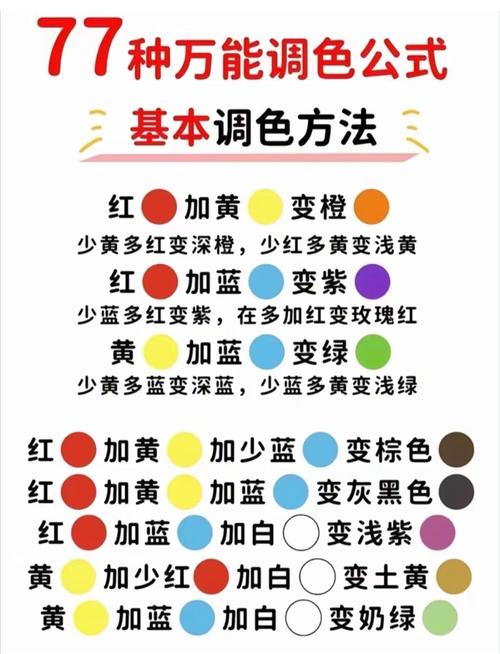

- 色相:色彩的“名字”,如红、黄、蓝,决定了色彩的基本相貌,不同色相自带情感属性:红色系传递热情、危险,蓝色系代表冷静、信任,绿色系象征自然、健康,黄色系带来活力、警示。

- 明度:色彩的“亮度”,指颜色中混入白或黑的比例,高明度(如浅粉)显得轻盈、柔和,低明度(如深灰)则沉稳、厚重,科技类界面常用高明度蓝色传递轻盈感,而奢侈品品牌常用低明度金色凸显厚重质感。

- 纯度:色彩的“饱和度”,指色彩的鲜艳程度,高纯度(如正红)视觉冲击力强,适合突出重点;低纯度(如灰粉)则更易搭配,能营造高级、宁静的氛围。

需关注色彩的“冷暖对比”与“面积效应”,暖色(红、橙、黄)有前进感,冷色(蓝、绿、紫)有后退感,通过调整冷暖色面积比例,可控制画面的视觉焦点(如主视觉用暖色,背景用冷色,突出主体),而色彩的“重量感”也由明度决定:高明度色“轻”,低明度色“重”,深色背景配浅色文字能减轻视觉压迫感,反之则需谨慎使用。

动态搭配策略:从“固定公式”到“灵活变奏”

色彩搭配并非一成不变的公式,而是需要根据设计目标动态调整的“组合游戏”,以下是四种核心策略,可单独或组合使用:

单色搭配:用“明度/纯度变化”营造层次感

以单一色相为基础,通过调整明度和纯度创建丰富层次,深蓝(低明度、高纯度)作为主色,搭配中蓝(中明度、中纯度)作为辅助色,浅蓝(高明度、低纯度)作为背景色,既能保持视觉统一,又能通过明度对比突出信息层级,这种搭配适合追求简约、高级感的场景,如极简风网页、高端品牌VI。

邻色搭配:用“色彩过渡”传递和谐感

色轮上相邻的2-3种颜色(如黄、黄绿、绿)搭配,能自然过渡,营造舒适、柔和的视觉体验,儿童教育类APP常用黄绿邻色搭配,传递活泼、亲和的氛围;自然主题的海报常用绿、蓝绿、蓝,模拟自然景色的渐变感,邻色搭配需注意控制纯度差异,避免因颜色过于接近导致层次模糊。

互补色搭配:用“冲突对比”强化视觉焦点

色轮上相对的两种颜色(如红与绿、蓝与橙)搭配,能形成强烈对比,快速抓住用户注意力,但直接使用高纯度互补色易产生“视觉疲劳”,需通过“降低一方纯度”“调整面积比例”或“加入中性色缓冲”来平衡,红色按钮(低纯度)搭配绿色背景(中低纯度),既突出按钮的点击性,又避免刺眼;运动品牌常用橙蓝互补色,传递活力与激情。

分离互补色搭配:用“对比+和谐”平衡冲突

选择一种颜色与其互补色两侧的邻色搭配(如主色蓝,搭配互补色橙的邻色黄红),既保留了互补色的对比张力,又通过邻色过渡增加了和谐感,这种搭配适合需要“既醒目又舒适”的场景,如节日海报、促销活动页面,既能吸引用户关注,又不会因过于冲突而显得廉价。

场景化应用:让色彩“适配”目标与用户

色彩的运用需结合具体场景,不同的设计目标、行业属性、用户群体,对色彩的需求截然不同,以下是典型场景的配色逻辑:

品牌设计:用“色彩符号”强化记忆点

品牌色彩需与品牌调性深度绑定,并保持长期一致性,科技品牌(如苹果、微软)常用蓝、灰等冷色,传递专业、可靠;快消品牌(如可口可乐、麦当劳)用红、黄等暖色,激发食欲与活力;美妆品牌(如YSL、Dior)常用粉、金等柔色,强调精致与女性化,需注意:品牌主色不超过3种,辅助色用于补充场景需求,避免色彩杂乱。

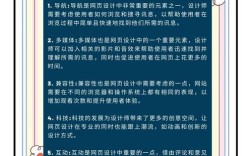

界面设计:用“色彩层级”引导用户行为

UI配色需遵循“功能优先”原则,通过色彩对比突出关键信息(如按钮、提示),同时保证阅读舒适度。

- 背景色:常用低纯度色(如浅灰、米白),减少视觉干扰;

- 文字色:深灰(#333)为主,浅灰(#666)为辅,确保与背景对比度≥4.5:1(WCAG无障碍标准);

- 强调色:用品牌色或高对比色(如红、蓝)标注按钮、链接,引导点击;

- 状态色:绿色(成功)、黄色(警告)、红色(错误)等,通过色彩语义快速传递状态信息。

平面设计:用“色彩情绪”传递主题信息

海报、宣传册等平面设计,需通过色彩强化主题情感,环保主题用绿色、蓝色系,传递自然与希望;节日主题用红色、金色,营造喜庆与热闹;科技主题用深蓝、银灰,凸显未来感,需考虑色彩印刷后的还原度,避免因CMYK色值偏差导致效果打折。

避坑指南:这些“色彩误区”要避开

-

误区1:盲目追随流行色

流行色虽能带来新鲜感,但需与品牌调性匹配,高端奢侈品牌突然使用高饱和荧光色,会破坏品牌质感;而儿童产品若长期使用低沉色彩,则无法吸引目标用户,建议:将流行色作为“点缀色”,与品牌主色结合使用,既保持时尚感,又维持品牌一致性。 -

误区2:忽视色彩的文化差异

不同文化对色彩的解读差异极大,白色在西方象征纯洁,在东方部分文化中与丧葬相关;绿色在伊斯兰文化中代表神圣,在部分西方国家可能与“缺乏经验”挂钩,面向全球用户的设计需提前调研文化禁忌,避免因色彩引发误解。

相关问答FAQs

Q1:如何快速判断一组配色是否“和谐”?

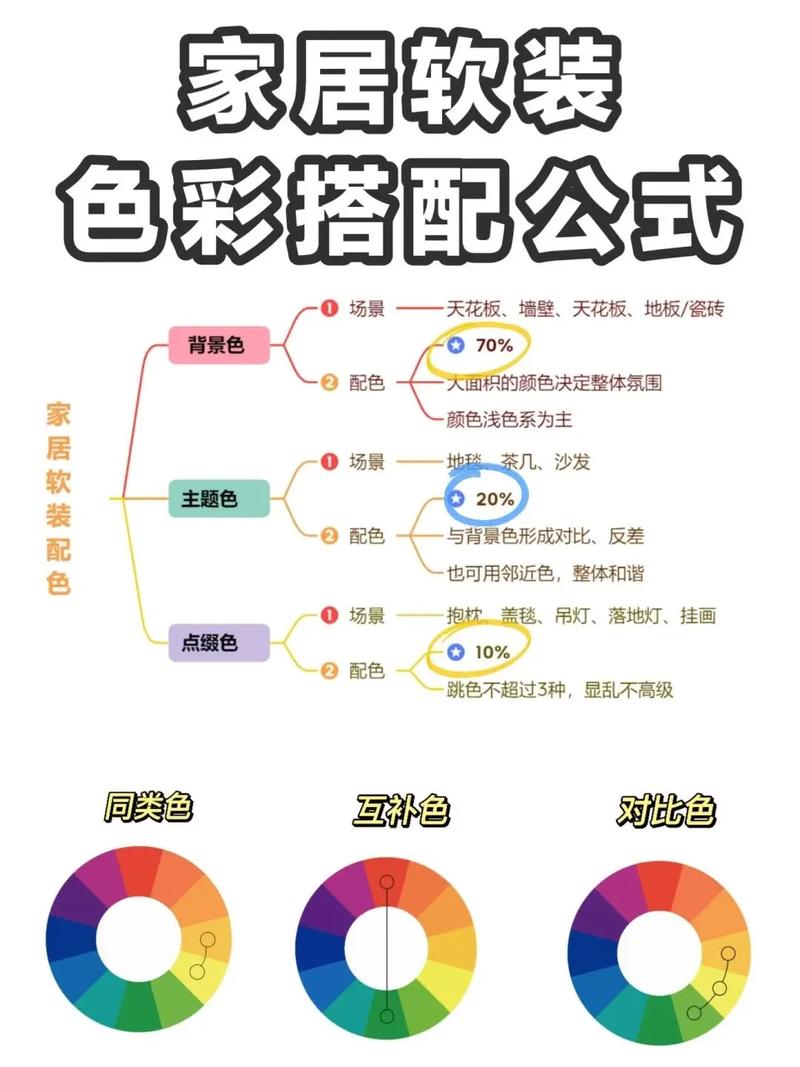

A:可通过“色彩和谐度三角法则”验证:① 观察主色与辅助色的面积比例是否遵循“7:2:1”(主色70%,辅助色20%,点缀色10%);② 检查明度对比是否清晰(如背景与文字明度差≥3级);③ 用“去色法”观察:将图片转为灰度,若仍能看清信息层级,则配色基本合理。

Q2:小成本项目如何用“有限色彩”做出高级感?

A:聚焦“单色+中性色”策略:选择1个主色(如深蓝),通过调整明度创建3-4个层次,搭配黑白灰等中性色作为过渡;同时降低所有颜色的纯度(如将正蓝改为灰蓝),减少视觉杂乱;最后通过“留白”提升高级感,色彩使用面积控制在60%以内,避免拥挤。