增加设计美感是一个系统性工程,它不仅关乎视觉呈现,更涉及对用户心理、文化内涵和功能需求的深度理解,美感并非凭空产生,而是通过有意识地运用设计原则、元素和技巧,在秩序与变化、简约与丰富之间找到平衡,最终实现“形式追随情感”的体验,以下从多个维度展开具体方法,帮助提升设计的美感。

构建和谐的视觉秩序:基础美感的核心

视觉秩序是美感的前提,它让设计看起来“舒服”“不混乱”,这种秩序感主要通过“对齐”“对比”“重复”和“ proximity(亲密性)”四大原则实现。

对齐是避免元素随意散落的关键,无论是左对齐、右对齐、居中对齐还是两端对齐,明确的对能让视线自然流动,减少认知负担,网页设计中,导航栏、标题、正文内容统一采用左对齐,能形成稳定的垂直视觉流;而海报标题居中对齐,搭配两侧对称的辅助元素,则能强化中心焦点。

对比通过差异突出重点,打破单调,对比可以是大小(标题与正文的字号差异)、色彩(深色背景配浅色文字)、形状(圆形与方形的组合)或质感(光滑表面与粗糙纹理的碰撞),但需注意对比的“度”——过度强烈的对比(如高饱和度的红绿搭配)会刺眼,而缺乏对比则显得平淡,极简风设计中,常用无衬线字体与衬线字体对比,或大面积留白与小面积高亮色对比,在克制中凸显层次。

重复通过统一元素强化品牌识别度和整体感,可以是重复的色彩(如品牌主色贯穿始终)、字体(标题用同款字体,正文用固定字体)、图标(同一风格的线性图标)或布局(每个章节采用“标题+图文+按钮”的重复结构),苹果官网的产品页面,所有产品图片统一采用白色背景、居中布局,重复的“立即购买”按钮样式,形成了强烈的品牌一致性美感。

亲密性则将相关元素归组,无关元素分开,通过距离的远近暗示逻辑关系,避免用户混淆,表单设计中,“姓名”输入框与“姓名”标签紧密排列,“手机号”与验证码按钮相邻,而“提交”按钮与其他元素保持一定距离,能帮助用户快速理解信息层级。

色彩的精准运用:情绪与氛围的催化剂

色彩是传递情绪最直接的工具,不同色彩搭配能唤起完全不同的心理感受,提升设计美感的关键在于“色彩逻辑”——明确主色、辅助色、强调色的角色,并遵循和谐配色法则。

主色占据60%-70%,是设计的“基调”,需体现品牌调性(如科技品牌常用蓝色传递专业,母婴品牌常用粉色/黄色传递温暖)。辅助色占20%-30%,用于丰富层次,可选用主色的邻近色(如蓝色配绿色)或对比色(如蓝色配橙色),但饱和度需低于主色,避免抢戏。强调色占5%-10%,用于突出关键按钮、提示信息等,通常选择高饱和度、高明度的颜色(如红色用于“紧急”,黄色用于“提醒”),但面积需严格控制。

和谐配色可参考“色轮法则”:单色搭配(同一色相不同明度/纯度,如浅蓝+深蓝)显得简约高级;邻近色搭配(色轮上相邻颜色,如黄+绿)自然和谐;对比色搭配(色轮上相对颜色,如红+绿)活泼吸睛,但需通过降低纯度或调整面积比(如60%红+40%绿)避免冲突;分裂互补色(主色+对比色的邻近色,如蓝+橙+黄)则能在对比中保持平衡。

需考虑色彩的“心理暗示”与“文化差异”,白色在西方象征纯洁,在东方可能关联丧葬;红色在中国代表喜庆,在西方可能警示危险,设计中需结合目标用户的文化背景,避免误读。

字体的选择与编排:让文字成为视觉风景

字体是设计的“第二语言”,不仅传递信息,更塑造风格,提升字体美感需兼顾“可读性”与“表现力”,通过字族、字号、行距、字距的精细编排,让文字“会说话”。

字族选择需遵循“2-3原则”:同一设计中字体种类不超过3种(如标题用衬线体,正文用无衬线体,注释用手写体),避免杂乱,衬线体(如宋体、Times New Roman)适合大段正文, serif笔画能引导视线;无衬线体(如黑体、Helvetica)简洁现代,适合标题、UI界面;手写体则适合需要情感化表达的场景(如邀请函、儿童产品),但需确保清晰度。

字号与层级通过大小对比建立信息秩序,标题字号通常是正文的2-3倍(如正文14px,标题28px),副标题介于两者之间(如20px);注释、版权信息等次要内容需小于正文(如12px),层级越清晰,用户越能快速抓取重点,视觉体验越流畅。

行距与字距影响阅读舒适度,行距一般为字号的1.2-1.5倍(如正文14px,行距17-21px),过小会显得拥挤,过大会导致断行不连贯;字距中,标题可适当增大字距(如-20至-50字距)显得大气,正文通常默认字距(0),特殊情况(如全大写英文)需减小字距避免字母间距过大。

字体编排需考虑“留白”——文字与文字、文字与页面边缘的间距,充足的留白能让呼吸感,避免压迫感,杂志内页文字区域四周留白20px,段落间空一行,能提升阅读愉悦度;极简海报中,大字号文字居中,周围大面积留白,反而能凸显文字的力量。

版式布局的节奏感:引导视线与情绪流动

版式是设计的“骨架”,好的版式能让视线自然流动,形成“视觉动线”,同时通过疏密、虚实、对称与不对称的节奏变化,让设计“有呼吸感”。

视觉动线通过元素位置引导用户视线顺序,人的阅读习惯是从左到右、从上到下,F型或Z型布局是网页、杂志的常用结构:顶部导航栏(左上角为logo,右上角为用户入口)、核心内容区(左侧标题+正文,右侧配图)、底部信息区(版权、链接),电商首页首屏常用“大图+促销标语+按钮”的Z型布局,让用户快速聚焦核心产品。

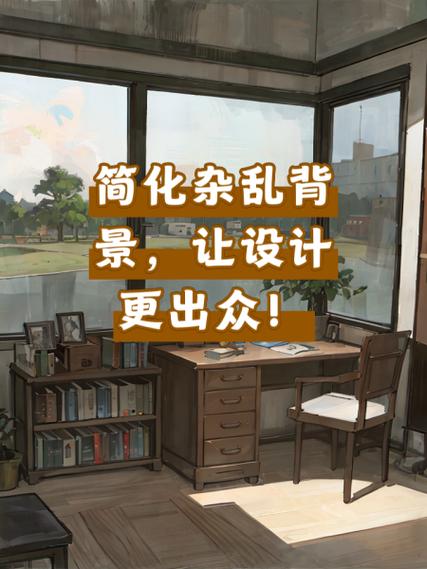

疏密对比通过“密不透风,疏可跑马”的节奏打破呆板,海报设计中,标题、核心信息密集排列,形成视觉焦点;背景或辅助信息大面积留白,突出主体;图文混排时,图片与文字的“紧密度”需匹配——图片与文字距离近,暗示关联;距离远,则形成独立区域。

对称与不对称的平衡:对称布局(如居中对齐、左右对称)传递稳定、正式感(如政府官网、奢侈品海报),但易显得刻板;不对称布局(如左文右图,左图右文,或自由组合)更活泼、现代,但需通过“视觉重量”平衡(如深色元素比浅色重,大面积元素比小面积重,动态元素比静态重),避免失衡,杂志跨页设计中,左侧大图+右侧短文,通过图片的视觉重量与文字的面积平衡,形成动态稳定感。

细节的打磨:魔鬼藏在“像素级”的精致中

美感往往体现在细节中,细节的精度决定了设计的“高级感”,从元素的圆角、阴影,到图片的裁剪、过渡动画,每一处细节都需精心处理。

元素的“像素级”对齐:所有边缘(按钮、图片、文字)严格对齐网格系统(如8px网格),避免“半像素偏差”(如按钮左侧距容器10px,右侧距12px),这种微小的偏差会破坏秩序感,UI设计中,图标、按钮、输入框统一采用4px或8px的圆角,形成一致的视觉语言。

阴影与质感:阴影能增加元素的层次感,但需控制“硬度”与“透明度”,轻微的内阴影(如输入框)能凸显凹陷感,轻微的外阴影(如卡片)能增加立体感,避免使用黑色硬阴影(如box-shadow: 0 0 10px #000),会显得廉价,渐变、纹理等质感元素也需克制——科技产品常用微渐变(如浅蓝到深蓝),自然产品常用纹理(如纸张肌理),过度使用则显得杂乱。

图片与图形处理:图片需裁剪符合主题(如人物头像用圆形,风景图用16:9),保持分辨率(web端一般72dpi,印刷300dpi),避免模糊;图标风格需统一(线性、面性、扁平化),避免混用;矢量图形(如SVG)需确保边缘平滑,避免锯齿。

交互细节:动态设计中,缓动函数(如ease-in-out)比线性动画更自然,按钮hover效果可轻微放大或变色,页面切换用淡入淡出而非生硬切换,这些细节能提升“愉悦感”,让设计“有温度”。

情感与文化的共鸣:让设计“有灵魂”

最高级的美感是“情感共鸣”——设计不仅好看,更能触动用户内心,传递文化价值,这需要深入理解目标用户的心理需求、文化背景和使用场景。

用户心理洞察:通过用户画像分析用户的情感诉求(如年轻人追求个性,老年人追求便捷),儿童产品设计中,用卡通形象、明亮色彩、圆角元素传递“可爱”“安全”;医疗健康类APP,用柔和色调、清晰图标、简洁布局传递“专业”“可信赖”。

文化符号的融入:结合节日、地域文化元素,让设计更具“亲切感”,春节设计中,用红色、灯笼、剪纸等元素;国际品牌进入中国市场时,会融入中国传统文化符号(如星巴克春节杯、阿迪达斯春节系列),但需避免“文化挪用”,确保符号的准确性和尊重。

故事性的表达:通过设计讲述品牌故事或产品价值,户外品牌海报用登山者的背影+雪山背景,传递“探索”精神;公益海报用对比强烈的图片(如干裂的土地与孩子的眼睛),传递“环保”或“关爱”的主题,让设计超越视觉,引发思考。

相关问答FAQs

Q1:如何判断自己的设计是否“美”?有没有客观标准?

A:设计的“美”兼具主观性与客观性,主观上,可通过用户测试(如让目标用户评分、反馈“第一感受”)判断是否符合用户审美;客观上,可依据设计原则验证:是否遵循了对齐、对比、重复、亲密性?色彩搭配是否和谐?字体层级是否清晰?版式动线是否流畅?细节是否精致?还需平衡“美感”与“功能”——美的设计若无法满足用户需求(如按钮太小难以点击),则不是好设计。“美”是“有用”与“愉悦”的结合。

Q2:新手如何快速提升设计美感?有哪些实用技巧?

A:新手可通过“模仿-拆解-创新”的路径快速提升:

- 模仿优秀作品:在Dribbble、Behance、Pinterest等平台收集同类型优秀设计,分析其配色、字体、版式逻辑,尝试临摹(非抄袭),理解“为什么这么做”;

- 掌握基础工具:熟悉Figma、Sketch、Canva等设计软件的基础功能(如网格系统、样式组件、图层管理),让技术实现创意;

- 建立素材库:收集高质量图片、图标、字体(推荐免费资源如Unsplash、Flaticon、Google Fonts),避免使用低质素材拉低设计感;

- 从小项目开始:从设计社交媒体配图、邀请函等小项目入手,实践设计原则,逐步积累经验;

- 寻求反馈:向设计师或目标用户展示作品,接受批评(如“这里颜色太刺眼”“文字看不清”),针对性改进。