火柴棍招聘作为一种新兴的招聘模式,近年来在互联网行业和部分创新型中小企业中逐渐兴起,与传统招聘方式相比,火柴棍招聘更注重候选人的“精准匹配”和“小而美”的特质,其核心逻辑是通过高度聚焦的筛选机制,找到与企业需求高度契合的“小而美”人才,而非追求“大而全”的明星员工,这种招聘模式的名字来源于“火柴棍”的意象——看似细小单薄,却能在特定场景下发挥关键作用,如同企业中那些不可或缺的细分领域专家或高适配度员工。

火柴棍招聘的核心特征与运作逻辑

火柴棍招聘的首要特征是“需求极致聚焦”,传统招聘中,企业常常倾向于设定宽泛的岗位描述,具备3年以上经验,熟悉多种技能”,而火柴棍招聘则会将需求拆解到极致,需要能独立优化React Native性能,解决特定机型卡顿问题,且有金融类APP开发经验”,这种聚焦要求企业对自身业务痛点有清晰认知,明确知道需要解决什么具体问题,而非单纯填充岗位空缺,一家技术创业公司可能不需要全栈工程师,而是需要一位专门精于数据库索引优化的工程师,以解决系统响应延迟问题,此时火柴棍招聘就能精准定位这类“点状专家”。

火柴棍招聘强调“潜力大于资历”,由于岗位需求高度细分,候选人可能没有大厂光环或完整的岗位履历,但在特定领域具备深度积累或独特潜力,招聘方更关注候选人是否具备“快速学习能力”和“垂直领域问题解决能力”,一家专注于AI医疗影像的公司在招聘算法工程师时,可能不会优先考虑拥有丰富通用项目经验但缺乏医疗领域知识的候选人,而是会选择那些虽无大厂背景但在医学图像分割领域有深入研究或个人项目的“小众专家”,这种逻辑下,简历筛选的标准从“过往职级”转向“过往成果与需求的匹配度”。

火柴棍招聘的渠道选择更具垂直性,传统招聘依赖综合招聘平台的广泛曝光,而火柴棍招聘更倾向于在垂直社区、专业论坛、行业沙龙甚至开源项目中寻找候选人,一家需要SolidWorks高级机械设计师的企业,可能会在工程师社区如“技术邻”、知乎“机械工程”话题下,或通过GitHub上开源项目的贡献记录中筛选人才,这种渠道策略虽然覆盖面较窄,但触达的候选人精准度更高,减少了无效沟通成本。

火柴棍招聘的实施流程与关键环节

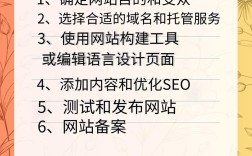

火柴棍招聘的实施流程可分为“需求解构-渠道定向-精准触达-深度验证-文化适配”五个阶段,需求解构是基础,企业需与业务部门反复沟通,将模糊的岗位需求拆解为可量化的能力指标,需在1个月内完成某模块的API性能优化,将响应时间从500ms降至200ms以下”,这一环节若不清晰,后续筛选将偏离方向。

渠道定向阶段,HR需根据解构后的需求选择垂直渠道,技术类岗位优先考虑GitHub、Stack Overflow、V2EX;设计类岗位关注站酷、Behance;运营类岗位则可能深入小红书、抖音的内容创作者社群,内部推荐也是重要渠道,鼓励员工推荐“身边有特定绝活”的朋友,往往能挖掘到隐藏人才。

精准触达阶段,招聘信息需高度定制化,避免使用“岗位职责”“任职要求”等模板化内容,转而以“我们需要解决的具体问题”“你将负责的核心任务”为标题,吸引目标候选人注意,某公司招聘“嵌入式系统低功耗优化工程师”,其招聘文案可能是:“你是否曾为让一块电池续航多工作30天而着迷?我们正在寻找一位能通过底层算法和硬件协同,将智能手待机功耗降低40%的工程师。”

深度验证环节摒弃传统“面试+笔试”模式,改为“场景化任务测试”,招聘数据分析师时,不问“你熟悉哪些模型”,而是给出真实业务数据片段,要求“在2小时内分析用户流失关键因素并给出可落地方案”,这种测试能直观反映候选人的实际能力,而非背诵面试答案。

文化适配是最后一关,但标准更灵活,火柴棍招聘不要求候选人完全契合企业文化,而是关注“是否尊重专业、愿意协作、能解决具体问题”,一家扁平化管理的企业可能更看重候选人的自主性,而非是否习惯“层层汇报”。

火柴棍招聘的适用场景与潜在挑战

火柴棍招聘特别适用于三类场景:一是技术密集型企业的细分领域岗位,如算法优化、底层开发、特定行业解决方案等;二是初创公司或项目制团队,需要“即插即用”的专才快速推进业务;三是传统企业数字化转型中,需要新兴领域(如AI、区块链)的“小众专家”填补能力空白,某传统制造企业引入工业互联网平台时,急需一位精通OPC UA协议开发的工程师,这类人才在市场上稀缺,通过火柴棍招聘在工业物联网社区中成功锁定。

火柴棍招聘也面临挑战,首先是“需求定义成本高”,企业需投入大量时间与业务部门对齐需求,若自身战略不清晰,易导致需求频繁变更,其次是“人才库积累慢”,垂直渠道的人才需要长期维护,短期内可能难以找到合适人选,最后是“评估难度大”,场景化任务虽能检验能力,但如何设计公平且贴近实际的任务,对招聘团队的专业性要求较高。

为应对这些挑战,企业可建立“火柴棍人才库”,将过往接触过的细分领域人才分类存储,定期通过行业报告、技术沙龙等方式更新人才动态;招聘团队需深入业务一线,理解技术细节,避免成为“传声筒”,可与垂直社区建立合作,通过举办线上编程比赛、技术研讨会等方式,主动发掘潜在候选人。

火柴棍招聘与传统招聘模式的对比

为更直观展示火柴棍招聘的特点,以下通过表格对比其与传统招聘的核心差异:

| 对比维度 | 火柴棍招聘 | 传统招聘 |

|---|---|---|

| 需求定义 | 极致聚焦,解决具体问题 | 宽泛描述,覆盖多项职责 |

| 候选人筛选标准 | 垂直领域深度匹配、潜力优先 | 资历、大厂背景、技能广度优先 |

| 招聘渠道 | 垂直社区、开源平台、内部推荐 | 综合招聘平台、猎头、校园招聘 |

| 评估方式 | 场景化任务测试、实际案例解决 | 结构化面试、笔试、证书认证 |

| 适用企业类型 | 创业公司、技术密集型企业、转型企业 | 大型企业、业务成熟型企业、标准化岗位 |

| 招聘周期 | 短(精准触达后1-2周) | 长(广撒网后1-3个月) |

| 风险点 | 需求不清晰导致匹配失败 | 人岗不匹配导致高离职率 |

火柴棍招聘的未来发展趋势

随着企业对“精细化运营”和“降本增效”的重视,火柴棍招聘有望从互联网行业向更多领域渗透,AI技术的应用将进一步提升其效率:通过AI算法分析候选人过往项目代码、技术文章、社区发言等数据,自动计算与岗位需求的匹配度,减少人工筛选成本。“火柴棍人才共享”模式可能兴起,企业不再全职雇佣细分领域专家,而是按项目需求邀请外部“火柴棍”短期协作,进一步降低人力成本。

火柴棍招聘的理念也将影响企业的人才培养体系,企业更倾向于鼓励员工在细分领域深耕,成为“内部火柴棍”,而非追求“全能型人才”,这种转变将推动组织结构向“小团队+专才”的模式进化,提升团队的专业性和战斗力。

相关问答FAQs

Q1: 火柴棍招聘是否只适用于技术岗位?是否适用于非技术岗位?

A1: 火柴棍招聘最初在技术岗位中应用较多,但其核心逻辑——精准聚焦需求、挖掘垂直领域专才——同样适用于非技术岗位,企业招聘“小红书母婴内容运营专员”,可聚焦“需有3年母婴类目内容创作经验,单篇笔记平均点赞量超5000,熟悉平台算法规则”等具体要求,通过母婴垂直社群、妈妈博主圈层寻找人才;招聘“跨境电商独立站SEO优化师”,则可要求“精通Google Search Console,曾将某家居类网站关键词排名提升至首页”,并在跨境电商论坛、SEO专业博客中筛选候选人,关键在于岗位需求能否被拆解为可量化的“细分能力点”,无论技术或非技术岗位,只要具备这一条件,均可采用火柴棍招聘模式。

Q2: 企业如何判断自身是否适合采用火柴棍招聘?若适用,如何避免“因小失大”,错过更全面的优秀人才?

A2: 企业是否适合火柴棍招聘,可从三个维度判断:一是业务是否需要高度细分领域的专才(如算法优化、小众行业解决方案等);二是岗位是否属于“痛点型”需求(即现有团队无法解决,需外部专家快速介入);三是组织文化是否允许“专才专用”(即不要求员工具备跨领域广度,而是聚焦核心问题解决),若符合以上条件,适合采用火柴棍招聘。

为避免“因小失大”,企业需注意两点:一是明确“火柴棍”岗位的定位边界,避免将需要综合能力的管理岗或战略岗拆解为细分子岗位,市场总监”不适合火柴棍招聘,但“市场总监下属的短视频内容策划(需有抖音千万播放量案例)”则适合;二是建立“火柴棍+全能型”的人才组合机制,在细分岗位引入火柴棍的同时,保留部分综合型岗位负责统筹协调,确保局部专才与全局视野的平衡,火柴棍招聘并非排斥全面人才,而是在“精准解决核心问题”的前提下,优先匹配度更高的候选人,后续仍可通过培训、轮岗等方式拓展其能力边界。