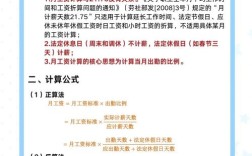

古代异形作为一种融合了超自然元素与未知生物形态的存在,其“运行”机制并非现代意义上的技术操作,而是涉及自然法则、神秘力量与生态位协同的复杂系统,从神话典籍、民俗传说到志怪小说的记载中,异形的“运行”往往依托于特定的环境介质、能量循环以及与人类社会的隐性互动,形成了一套独特的“生存-扩张-隐匿”逻辑,以下从环境依托、能量获取、行为模式、传播机制及限制条件五个维度,详细解析古代异形如何通过运行实现其存在与延续。

环境依托:以“异常之地”为运行载体

古代异形的运行高度依赖特定地理或空间环境,这些环境常被描述为“阴阳交界”“灵气汇聚”或“法则薄弱”之地,为其提供稳定的活动场域,山海经》中“狰”居于“桃过之山”,其“状如赤豹,五尾一角”的特性,与当地“多垩玉”的矿物环境相关,推测矿物辐射可能催化了其基因异变;而《搜神记》记载的“姑获鸟”,则需在“月晦之夜”的林间沼泽活动,潮湿的空气与特定的月光波长被其用于能量吸收。

这类环境可视为异形的“运行基站”,其核心作用有三:一是提供物理庇护,如深山洞穴、古墓废墟等人类难以触及的区域;二是作为能量节点,如地脉交汇处、雷击频繁带等自然能量富集区;三是维持形态稳定,部分异形需定期浸泡“灵泉”或栖息于“瘴气”中,避免形态崩解,环境与异形的共生关系,使其运行具有明显的“地域锁定”特征,一旦环境被破坏(如寺庙镇压、河流改道),异形的活性可能大幅降低甚至陷入休眠。

能量获取:通过“吞噬-转化-寄生”循环维持运行

异形的运行本质是能量流动的过程,其获取方式可分为主动与被动两类,且能量类型直接影响其形态与能力。

主动吞噬是最直接的能量获取方式,针对生物精气或灵魂。《聊斋志异·画皮》中“厉鬼”需“食人心肝以维持人形”,这里的“心肝”不仅是实体器官,更象征生命本源能量;《酉阳杂俎》记载的“彭侯”为古木之精,通过吞噬过路人的“生气”壮大自身,其运行速度与攻击强度随能量积累而提升。

被动转化则依赖环境与媒介,如吸收日月精华、地脉灵气。《淮南子》中“蛇蛟”化龙,需在“雷雨交加之际”吸纳天地能量;《封神演义》的“石矶娘娘”依托“玉石山”的灵气修炼,其法术运行与山体灵气浓度正相关,此类异形的运行周期较长,但能量储备更稳定,常表现为“阶段性活跃”。

寄生共生是特殊的能量获取模式,异形依附于宿主或生态系统,通过控制宿主实现能量间接输送。《夷坚志》中的“疟鬼”寄生人体,以“寒热交替”的病理反应为食;《镜花缘》的“精卫鸟”实为“灵鸟”与“怨念”的共生体,通过填海行为积累“愿力”,维持自身存在,寄生类异形的运行具有隐蔽性,宿主往往成为其“移动能量站”。

行为模式:以“生存-扩张-隐匿”为运行逻辑

异形的运行并非随机,而是遵循一套基于生存本能的行为策略,核心可概括为“三阶循环”:

-

生存阶段:优先保障基础活性,如寻找能量源、修复损伤。《搜神后记》中的“狐妖”受伤后会潜入“古坟”中舔舐“腐土”愈合,利用土壤中的微生物与有机物辅助再生;《博物志》记载“鱼妇”为“颛顼死而复苏”所化,通过“鱼蛇互化”在水陆环境中交替获取能量,体现其对多环境的适应能力。

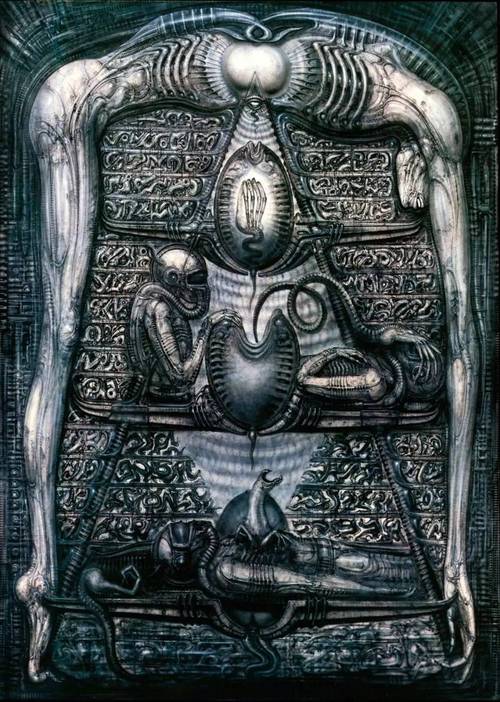

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

扩张阶段:在能量充足后开始繁殖或扩张影响范围,繁殖方式包括“分裂”(如《西游记》中的“百眼魔君”每眼可分身)、“卵生”(如《山海经》“鸮”产“妖卵”于荒野);扩张则通过“制造异常”(如降下瘟疫、引发幻觉)吸引人类关注,再以“恐惧”或“崇拜”为食。《子不语》中的“僵尸”通过“咬人”传播尸毒,实质是将自身能量注入宿主体内,实现低成本的群体扩张。

-

隐匿阶段:面对威胁时主动收敛行踪,进入“假死”或“沉睡”。《封神演义》的“妲己”被斩杀后,“元神”遁入“轩辕坟”休眠;《阅微草堂笔记》的“土地公”若失去香火供奉,会缩为“石像”形态,待香火再起时复苏,隐匿是异形长期运行的保障,使其能在人类文明更迭中存活。

传播机制:通过“媒介-载体-符号”实现跨区域运行

异形的运行突破地域限制,依赖三类传播媒介:

-

物理媒介:通过物品或生物携带其“本质”扩散。《广异记》中“古镜”因封印“妖物”,持有者会逐渐被其控制;《左传》记载“掘地见妺喜”导致“妖气外泄”,实质是土壤中的异形孢子随挖掘传播,此类媒介的运行具有“传染性”,一旦接触宿主,异形即可“寄生”并激活。

-

文化载体:借助人类信仰、文字或仪式实现“概念传播》。《太平广记》的“笔仙”通过“占卜仪式”被召唤,其实质是人类对“未知”的恐惧具象化为异形;《楚辞》中“山鬼”形象被文人反复吟咏,其“灵性”逐渐固化,成为特定山区的“文化异形”,吸引信徒朝拜以获取“信仰能量”。

-

自然载体:依托季节、气候等自然现象进行周期性传播。《礼记·月令》记载“季春之月,国君毋出师”,实为避免惊动“天马”等异形,其随“春风”活跃,以“花粉”为媒介传播;《荆楚岁时记》中“端午驱五毒”,反映“蛇、蝎”等异形在“夏至”前后能量爆发,需通过仪式压制其运行。

限制条件:运行中的“制约-平衡-反噬”机制

异形的运行并非无限制,存在多重制约因素,形成生态平衡:

-

天敌制约:特定生物或法器可克制异形运行。《本草纲目》记载“雄黄”可“辟百邪”,实质是矿物中的硫元素破坏异形的能量场;《西游记》的“观音禅杖”专克“妖魔”,因其蕴含“佛法”能量,与异形的“邪性”相冲,天敌的存在,使异形运行需规避风险区域。

-

法则反噬:过度扩张或违背自然规律会导致能量崩溃。《淮南子》中“共工触山”引发“天倾地陷”,实为“水异形”强行改写地形法则,反被天地能量反噬;《聊斋志异·妖术》中术士“画皮驱鬼”因滥用邪术,最终被“妖气”反噬而亡。

-

人类干预:通过信仰、科技或集体意识影响异形运行。《明史·五行志》记载“瘟疫”被视为“疫鬼”作祟,官府通过“祭天”“施药”等行为削弱其能量;《天工开物》中的“火器”使用,使依赖“夜色”行动的异形生存空间被压缩,人类作为异形运行的“变量”,其集体意志可直接改变异形的活性状态。

相关问答FAQs

Q1:古代异形的“运行”是否与现代人工智能的运行逻辑有相似之处?

A2:古代异形的“运行”本质是能量与生态的循环,依赖自然法则与神秘力量,其“目的”是生存与扩张,缺乏自主意识;而现代人工智能的运行基于算法与数据,核心是信息处理与任务执行,具有明确的目标导向与学习能力,二者虽可类比“系统运作”,但本质逻辑完全不同:异形的运行是“生物-能量-环境”的动态平衡,AI的运行是“代码-硬件-数据”的机械执行,前者不可预测,后者可被编程控制。

Q2:为什么古代文献中异形的“运行”多与“灾难”“异常现象”关联?

A2:古代文献的记录主体多为文人或官方,其认知框架下,“异常”即“威胁”,异形的运行因打破人类对“正常”世界的认知(如作物歉收、疾病突发、牲畜死亡)而被赋予负面属性,异形的运行本身是自然生态的一部分,如“山火”可能是“火异形”清理积木的方式,“洪水”可能是“水异形”调节地脉的表现,但人类因利益受损,将其定义为“灾难”,这种主观视角导致异形的运行在文献中常以负面形象呈现。