网站要识别不同用户,本质上是需要建立一种机制,将用户的线上行为与特定身份关联起来,从而实现个性化服务、权限管理、安全防护等目标,这一过程涉及多种技术手段和策略,从基础的Cookie到复杂的生物识别,不同技术各有侧重,通常需要组合使用才能实现高效、准确的用户识别。

最基础的识别方式是通过客户端存储技术,当用户首次访问网站时,服务器会生成一个唯一的标识符,通常称为会话ID(Session ID)或用户ID,并将其存储在用户的浏览器中,Cookie是最常用的存储方式,它是一种小型的文本文件,由服务器发送至用户浏览器并保存在本地,当用户再次访问同一网站时,浏览器会自动携带该Cookie,服务器通过读取其中的标识符就能识别出这位用户,电商网站可以通过Cookie记住用户的购物车内容,社交媒体平台可以通过Cookie记住用户的登录状态,除了Cookie,还有Local Storage和Session Storage等Web存储技术,它们提供了更大的存储容量和更灵活的数据管理方式,适合存储用户偏好设置、历史记录等需要长期或临时保存的信息,这些客户端存储技术的优势在于实现简单,兼容性好,但缺点也显而易见,用户可以手动清除Cookie或禁用相关功能,导致识别中断,且存在被窃取或篡改的安全风险。

为了弥补客户端存储的不足,服务器端存储技术应运而生,当用户登录或首次访问时,服务器会在数据库中为该用户创建一条记录,包含用户ID、登录时间、设备信息等,并将生成的会话ID返回给客户端存储,之后每次请求,客户端携带会话ID,服务器通过查询数据库或缓存(如Redis)来获取用户信息,这种方式下,核心数据存储在服务器端,安全性更高,即使客户端Cookie丢失,用户也可以通过重新登录恢复身份,服务器端存储还支持更复杂的用户状态管理,比如记录用户的多设备登录情况、会话超时控制等,结合IP地址也是一种常见的辅助手段,服务器可以通过用户的IP地址判断其大致地理位置、网络服务商等信息,用于风控或内容分发,但IP地址并非完全可靠,因为动态IP、代理服务器、NAT转换等情况会导致IP地址频繁变化或无法定位到具体用户。

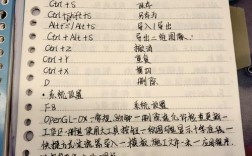

用户名和密码认证是用户主动提供身份信息进行识别的传统方式,用户注册时设置用户名(通常是手机号、邮箱或唯一昵称)和密码,登录时输入这些信息,服务器验证通过后建立会话,这种方式直接关联了用户的真实身份,是实现深度个性化服务的基础,为了提升安全性,现代网站普遍采用加盐哈希(Salted Hash)算法存储密码,即使数据库泄露,攻击者也难以还原密码,多因素认证(MFA)进一步增强了安全性,用户在输入密码后,还需通过手机验证码、邮箱链接、 authenticator应用等方式进行二次验证,用户名密码认证的局限性在于,用户需要记忆多个账户密码,且存在密码泄露、钓鱼攻击等风险,因此常与其他识别技术结合使用,作为身份验证的核心环节。

设备指纹识别技术通过收集用户设备的硬件和软件特征信息,生成一个独特的“指纹”,用于识别用户设备,这些特征包括浏览器类型及版本、操作系统、屏幕分辨率、安装的字体、硬件参数(如CPU核心数、内存大小)、浏览器插件信息、Canvas渲染指纹、WebGL指纹等,服务器将这些特征信息进行组合和哈希运算,生成设备ID,当用户再次访问时,即使更换了IP地址或清除了Cookie,只要设备特征未发生显著变化,网站仍能通过设备指纹识别出该用户,设备指纹在反欺诈、防止账号共享、识别恶意爬虫等方面有重要作用,该技术也面临隐私争议,因为其收集的信息可能涉及用户隐私边界,且用户更换设备或升级软件时可能导致指纹变化,影响识别准确性。

随着移动互联网的发展,移动设备特有的识别方式也日益重要,设备ID(如Android的Advertising ID、iOS的IDFA)是移动设备提供的唯一标识符,可用于跨应用的用户追踪,移动端还可以通过SIM卡IMSI、IMEI(国际移动设备身份码)等信息识别设备,但这些信息涉及敏感隐私,应用获取受到严格限制,推送通知令牌(Push Token)也是移动端常用的识别方式,当用户授权接收推送通知时,应用会获取一个唯一令牌,服务器通过该令牌可以向特定设备发送消息,同时也能识别用户设备,移动端的地理位置信息、传感器数据(如加速度计、陀螺仪)等也可辅助用户识别,但同样需注意用户隐私授权。

生物识别技术是近年来兴起的更高安全级别的识别方式,通过用户独特的生理或行为特征进行身份验证,常见的生物识别包括指纹识别、面部识别、虹膜识别、声纹识别等,在网站应用中,生物识别通常通过浏览器API或第三方SDK实现,例如Web Authentication API(WebAuthn)支持使用指纹、面部识别等硬件密钥进行无密码登录,生物识别的优势在于安全性高、用户体验好,用户无需记忆密码,且生物特征难以伪造,但其依赖设备的硬件支持,普及度尚不及传统方式,且存在生物信息泄露后不可更改的风险,因此多用于对安全性要求极高的场景,如金融支付、企业系统等。

除了上述技术,用户行为分析也是一种间接但有效的识别手段,通过分析用户的操作习惯,如鼠标移动轨迹、点击速度、打字节奏、页面停留时间、浏览路径等,可以构建用户行为模型,当用户行为与历史数据匹配度较高时,可以辅助识别用户身份,这种方式在异常检测中尤为有用,例如当某个账户的登录地点突然变化,但操作习惯与该用户历史行为不符时,系统可能会触发二次验证或冻结账户,行为分析的优势在于无需用户额外配合,且能持续动态验证,但需要大量的数据积累和复杂的算法支持,准确率也有待提升。

为了更直观地展示不同识别技术的特点,以下表格对比了主要技术的核心信息:

| 识别技术 | 原理简述 | 优势 | 劣势 | 典型应用场景 |

|---|---|---|---|---|

| Cookie/客户端存储 | 服务器生成唯一ID存储在客户端,请求时携带 | 实现简单,兼容性好,支持无状态服务 | 可被清除或禁用,存在安全风险 | 记住登录状态、购物车、用户偏好 |

| 服务器端存储 | 会话ID关联服务器数据库中的用户信息 | 安全性高,数据不易丢失,支持复杂状态管理 | 依赖服务器资源,需处理会话过期 | 用户登录状态管理、多设备同步、权限控制 |

| 用户名密码认证 | 用户主动提供身份信息,服务器验证 | 直接关联真实身份,成熟可靠 | 密码易泄露,需记忆,存在钓鱼风险 | 账号登录、注册、敏感操作验证 |

| 设备指纹 | 收集设备软硬件特征生成唯一标识 | 不依赖客户端存储,可跨会话识别,反欺诈能力强 | 隐私争议,设备变化导致指纹失效 | 反作弊、账号风控、防止恶意注册 |

| 移动设备识别 | 利用设备ID、SIM卡、推送令牌等移动端特有信息 | 适配移动场景,支持跨应用追踪 | 依赖设备硬件,隐私限制严格 | 移动端用户追踪、推送通知、App登录 |

| 生物识别 | 通过指纹、面部等生理或行为特征验证身份 | 安全性高,用户体验好,无密码 | 依赖硬件支持,存在生物信息泄露风险 | 高安全场景登录、支付验证、身份核验 |

| 用户行为分析 | 分析操作习惯构建行为模型进行匹配 | 无需用户配合,动态验证,异常检测能力强 | 依赖算法和数据,准确率有待提升 | 账号异常登录检测、个性化推荐、反爬虫 |

在实际应用中,网站通常不会采用单一技术,而是根据业务需求和安全等级,将多种识别技术组合成多层次的用户识别体系,普通用户访问时可能仅依赖Cookie和设备指纹进行基础识别;当用户登录时,通过用户名密码或多因素认证进行强身份验证;在涉及支付等敏感操作时,结合生物识别或行为分析进行实时身份校验,网站还需遵守相关隐私保护法规,明确告知用户数据收集目的,获取用户授权,并采取加密、脱敏等措施保障用户数据安全,在实现识别功能与保护用户隐私之间找到平衡点。

相关问答FAQs:

-

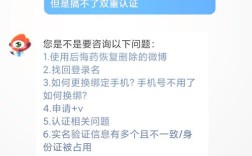

问:网站如何识别同一用户在不同设备上的登录? 答:网站识别同一用户在不同设备上的登录通常需要结合多种技术,用户需在设备上登录账号,此时服务器会建立账号与设备标识(如设备指纹、移动设备ID)的关联,当用户在新设备上登录时,服务器会验证账号密码,同时获取新设备的指纹信息,与该账号历史关联的设备指纹进行比对,若匹配,则视为同一用户;若不匹配,可能触发二次验证(如手机验证码、邮箱链接)确认身份,用户主动设置“信任设备”或“多设备管理”功能,也能帮助服务器识别和同步不同设备上的用户状态。

-

问:用户如何防止被网站过度识别或追踪? 答:用户可通过多种方式防止被过度识别或追踪:一是定期清理浏览器Cookie或使用隐私浏览模式,避免网站通过Cookie记录用户行为;二是使用广告拦截插件和隐私保护扩展程序(如DoNotTrackMe),阻止第三方跟踪器;三是在浏览器设置中禁用或限制第三方Cookie,调整网站数据存储权限;四是在移动设备系统中关闭广告追踪权限(如iOS的“跟踪”设置或Android的“广告ID”重置);五是谨慎授予网站位置、摄像头、麦克风等敏感权限,避免非必要的数据收集;六是使用虚拟专用网络(VPN)隐藏真实IP地址,减少基于地理位置的定向追踪。