要快速抓住用户心理,核心在于理解用户行为背后的深层动机、需求与情感触发点,通过系统性的观察、分析与策略设计,精准匹配用户期待,以下从用户心理的核心维度、快速洞察的方法、实战策略及注意事项展开详细说明,辅以表格工具提升可操作性,最后通过FAQs解答常见疑问。

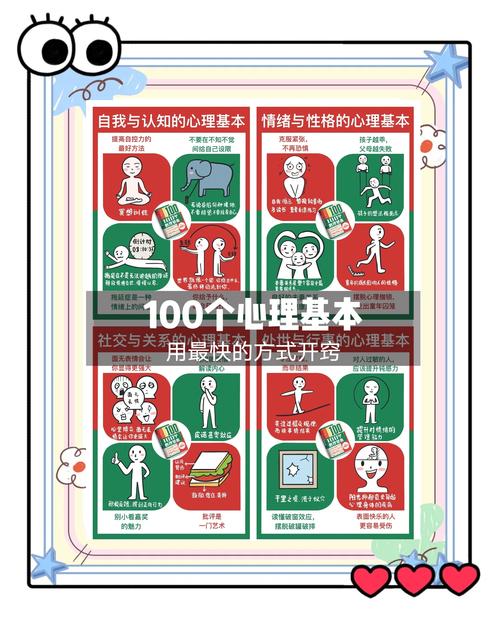

用户心理的核心维度:从“显性需求”到“隐性动机”

用户心理并非单一存在,而是由多层次需求、情绪状态、认知偏见和社会影响交织的结果,快速抓住用户心理,需先拆解其核心维度:

-

需求层次:用户行为始于需求,从马斯洛需求层次理论看,用户需求涵盖生理(如饥饿时找食物)、安全(如购买保险)、社交(如加入社群)、尊重(如获得点赞)和自我实现(如学习新技能),快速识别用户当前处于哪一层需求,是精准触达的前提,健身APP用户可能同时有“安全需求”(健康管理)和“尊重需求”(身材管理后的社交认可)。

-

情绪触发点:用户决策常被情绪主导,如恐惧(怕错过优惠)、喜悦(收到礼物)、焦虑(担心落后于同龄人),快速捕捉用户的情绪状态,可通过观察其语言(如“太麻烦了”体现烦躁)、行为(如反复浏览同类商品体现犹豫)或场景(如深夜刷手机可能孤独),母婴产品用户对“安全”“无毒”的敏感,源于对孩子健康的恐惧情绪。

-

认知偏见:用户认知存在固定模式,如“锚定效应”(依赖第一印象)、“从众心理”(跟随大众选择)、“损失厌恶”(对失去的敏感远大于获得),快速利用或规避这些偏见,能高效引导用户,电商标注“最后3件”利用损失厌恶促使用户立即下单。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

社会认同:用户行为受他人影响,包括熟人推荐(如朋友安利的餐厅)、群体归属(如追星族购买偶像同款)、专家背书(如医生推荐的保健品),快速找到用户所在的社会关系网络和信任对象,能降低沟通成本,知识付费课程邀请行业专家授课,就是利用权威认同。

快速洞察用户心理的5个实用方法

结合工具与技巧,可在短时间内获取用户心理线索,以下是具体方法及操作要点:

用户行为数据追踪:从“行为轨迹”反推“心理动机”

用户行为是心理的外在表现,通过数据工具分析用户在产品中的行为路径,能快速定位其关注点和痛点。

- 工具:热力图(如Hotjar)查看用户点击、滚动密集区域,判断兴趣点;用户路径分析(如Google Analytics)追踪用户从进入页面到转化的全流程,发现流失节点。

- 案例:电商网站发现用户在“支付页”大量流失,通过热力图发现“运费说明”链接未被点击,推测用户因担心额外费用而放弃,此时在支付页突出“满额包邮”可降低决策阻力。

用户访谈与问卷:直接对话“挖掘隐性需求”

虽然用户难以准确描述自身需求,但通过结构化提问,可引导其表达真实想法。

- 访谈技巧:用“5Why法”追问原因(如“为什么觉得这个功能复杂?”→“因为操作步骤多”→“哪一步让您觉得多余?”),避免表面答案;观察用户非语言信息(如皱眉、停顿),捕捉潜在情绪。

- 问卷设计:采用“李克特量表”(如“您对价格的在意程度:1-5分”)量化态度,用“情景题”(如“如果这款产品涨价10%,您会继续购买吗?”)模拟决策场景。

- 示例:为优化教育APP,提问“您上次让孩子主动学习是什么时候?”,用户回答“因为老师表扬了他”,可提炼“即时反馈”是关键心理需求。

用户画像与场景建模:代入角色“预判行为逻辑”

将用户抽象为具体角色,结合其使用场景,可预判其在特定情境下的心理反应。

- 画像维度:人口统计学(年龄、性别)、行为特征(使用频率、偏好)、心理标签(追求性价比、注重社交)。

- 场景建模:描述用户在特定时间、地点、设备下的目标和障碍。“上班族小王,通勤1小时,想利用碎片时间学英语,但手机屏幕小易分心”,其心理需求是“高效、无干扰的短时学习”。

- 工具:用户画像模板(如“姓名:李梅;28岁;新晋妈妈;关注成分安全;常在母婴社群获取信息”)。

竞品用户反馈分析:从“他人经验”共性心理”

竞品的用户评论、投诉和建议是现成的心理素材库,快速分析可发现用户共性问题。

- 分析方法:用文本挖掘工具(如Jieba分词)提取高频词(如“卡顿”“贵”“难操作”),归类为“功能痛点”“价格敏感”“学习成本”等;分析极端评价(如五星好评和一差评),提炼用户的核心诉求。

- 案例:竞品APP评论区多次提到“客服响应慢”,用户心理是“遇到问题时渴望被重视”,此时若主打“7×24小时客服”,可形成差异化优势。

A/B测试验证心理假设:用“数据反馈”确认“策略有效性”

针对用户心理的初步判断(如“红色按钮比蓝色按钮更促点击”),通过A/B测试验证,快速迭代策略。

- 测试要素:文案(如“立即抢购”vs“限时优惠”)、视觉(如图片风格、排版)、交互(如按钮位置、表单长度)。

- 示例:某课程着陆页测试“标题A:‘30天掌握Python’”和“标题B:‘零基础转行Python,月薪过万’”,后者点击率高20%,验证用户对“结果导向”和“收益”的心理需求更强烈。

快速抓住用户心理的实战策略:从“洞察”到“行动”

基于上述方法,结合用户心理的核心维度,可落地以下策略,实现高效触达:

需求匹配:用“痛点-解决方案”框架直击用户核心需求

用户只关心“你能为我解决什么问题”,快速提炼其痛点,并给出明确解决方案。

- 操作步骤:

- 通过数据/访谈定位用户痛点(如“职场人没时间做饭”);

- 将产品功能转化为“利益点”(如“预制菜:10分钟搞定晚餐”);

- 用场景化语言描述(如“加班回家?10分钟热一份酸菜鱼,比外卖还快”)。

- 案例:KeepAPP针对“没时间去健身房”的用户,推出“居家跟练课程”,文案强调“无需器械,碎片时间也能练”,匹配用户“便捷健身”的隐性需求。

情绪共鸣:用“故事化表达”触发用户情感连接

理性说服用户,不如感性打动用户,通过故事、场景化语言或价值观共鸣,让用户产生“这就是我”的感觉。

- 技巧:

- 用“你”代替“用户”,拉近距离(如“你是不是也经历过:想学习却总坚持不下来?”);

- 结合社会热点或共同经历(如“疫情期间,我们都在寻找家的温暖”);

- 展示用户真实案例(如“宝妈小张用我们的APP,3个月减重20斤”)。

- 案例:江小白通过“表达瓶”文案(“最想说的话,在眼睛里,草稿箱里,梦里,酒里”),引发年轻人对“情感表达”的共鸣,快速占领市场。

认知引导:利用“心理偏见”降低决策门槛

用户决策依赖“认知捷径”,善用偏见可让用户更快接受产品。

- 常见偏见应用:

| 心理偏见 | 应用案例 |

|----------------|--------------------------------------------------------------------------|

| 锚定效应 | 先展示“原价999”,再标“现价299”,让用户觉得“占便宜” |

| 从众心理 | “已有10万人购买”“98%好评”,用群体行为证明产品价值 |

| 损失厌恶 | “限时福利,过期不恢复”,让用户担心错过而立即行动 |

| 稀缺性原则 | “限量100件”“独家发售”,激发用户“独占欲” |

信任构建:通过“社会认同”和“权威背书”消除用户疑虑

用户对陌生产品天然警惕,快速建立信任可缩短转化路径。

- 方式:

- 社会认同:展示用户评价、销量数据、用户故事(如“看看这些买家怎么说”);

- 权威背书:邀请专家、KOL推荐,或获得行业认证(如“ISO9001认证”“某某机构推荐”);

- 透明化:公开产品成分、生产流程、用户隐私政策(如“您的信息加密存储,绝不外泄”)。

- 案例:三只松鼠在详情页展示“每日坚果”的坚果来源地、质检报告,并附上用户“宝宝爱吃”的评价,快速建立“健康、放心”的品牌形象。

注意事项:避免“过度解读”与“主观臆断”

快速抓住用户心理需警惕以下误区:

- 混淆“用户说的”和“用户做的”:用户可能因社交压力说假话(如“我注重品质”),但实际购买低价商品,需结合行为数据验证。

- 忽略用户群体差异:不同年龄、地域、文化背景的用户心理差异大(如年轻人追求个性,老年人注重实用),需分层分析。

- 避免“伪需求”:用户提出的“需求”可能是表面现象,需挖掘背后的真实动机(如用户说“想要更多功能”,实际是“现有功能不好用”)。

相关问答FAQs

Q1:如何判断用户是“真需求”还是“伪需求”?

解答:区分“真需求”和“伪需求”需结合“频率”“强度”和“场景验证”三步:

- 频率:观察用户是否反复提及某需求(如多位用户反馈“希望增加夜间模式”);

- 强度:通过行为判断,如用户为某个功能多次留言、甚至竞品已实现该功能且用户流失,说明需求强烈;

- 场景验证:用最小可行产品(MVP)测试,如针对“夜间模式”需求,先上线灰度版本,若用户使用率超30%,则为真需求。

Q2:用户心理会随时间变化吗?如何持续捕捉?

解答:用户心理会随年龄、社会环境、技术发展动态变化,需建立“持续反馈机制”:

- 定期调研:每季度或半年通过问卷、访谈更新用户画像;

- 数据监控:设置用户行为预警指标(如某功能使用率突然下降50%),及时分析原因;

- 趋势追踪:关注行业报告、社交媒体热点(如Z世代对“国潮”的偏好变化),预判用户心理趋势,疫情后用户对“健康”“居家”的需求激增,企业需快速调整产品策略。