用户标签页面的制作是现代Web应用中个性化服务和精准运营的重要环节,其核心在于通过结构化数据展示用户特征,并为后续功能(如内容推荐、广告定向)提供支持,以下从设计规划、技术实现、数据管理三个维度详细说明制作流程。

在设计规划阶段,首先需明确标签页面的核心目标,电商平台可能关注用户消费能力、品类偏好,而内容平台则侧重用户兴趣标签、活跃时段,基于目标,需梳理标签体系,通常分为基础标签(如性别、年龄)、行为标签(如购买频率、页面停留时长)、偏好标签(如喜欢的颜色、关注的品牌)等,标签的颗粒度需平衡精细度与可维护性,避免过于复杂导致数据冗余,页面布局应考虑用户可读性,可采用分组展示(如“基本信息”“行为特征”“兴趣偏好”),每组使用卡片式设计,标签以“关键词+权重”形式呈现,权重可通过颜色深浅或字体大小区分,例如高权重标签用红色加粗显示。

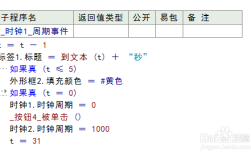

技术实现层面,前端需负责标签数据的渲染与交互,后端需提供标签数据的API接口,返回格式通常为JSON,包含标签组名、标签名、权重等字段,前端框架(如React、Vue)可通过组件化方式开发,例如创建一个TagGroup组件,接收标签组数据后动态渲染子标签,对于动态标签(如实时更新的用户活跃度),可采用轮询或WebSocket技术定期获取数据,交互功能上,可支持标签筛选(如点击“高消费”标签过滤用户)、标签编辑(管理员修改标签权重)等,此时需结合后端的权限校验接口,响应式设计必不可少,确保页面在移动端和桌面端均有良好展示,例如使用CSS Grid或Flexbox布局,标签在移动端自动换行。

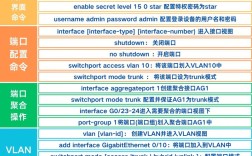

数据管理是标签页面的核心支撑,标签数据通常来源于用户行为埋点、第三方数据、手动录入等,需通过ETL(抽取、转换、加载)流程整合到数据库,标签存储可采用关系型数据库(如MySQL)的表结构设计,例如建立用户表(user_id)、标签表(tag_id)、标签关联表(user_id-tag_id-weight),通过外键关联实现高效查询,对于海量数据,可考虑使用Redis缓存热门标签,减轻数据库压力,标签的更新策略需根据业务场景设定,例如行为标签按天更新,偏好标签按周更新,确保数据的时效性,需建立标签质量监控机制,例如通过数据校验规则(如权重范围0-100)避免异常数据。

以下是相关问答FAQs:

Q1: 如何解决标签页面加载速度慢的问题?

A: 可从三方面优化:① 后端对标签API进行分页或懒加载,仅返回当前页面所需数据;② 前端使用虚拟滚动技术,当标签数量较多时只渲染可视区域内的标签;③ 对静态标签(如性别)进行本地缓存,减少重复请求,可通过CDN加速静态资源,压缩图片和JS/CSS文件,进一步提升加载效率。

Q2: 标签权重如何科学计算?

A: 权重计算需结合业务场景,例如电商平台的“复购率”标签权重可设为:权重=(近30天复购次数/总购买次数)×100,再结合客单价进行系数调整,行为类标签可采用TF-IDF算法(词频-逆文档频率),计算标签在用户行为中的独特性;偏好类标签可通过协同过滤,参考相似用户的标签分布赋予初始权重,再通过A/B测试持续优化计算模型。