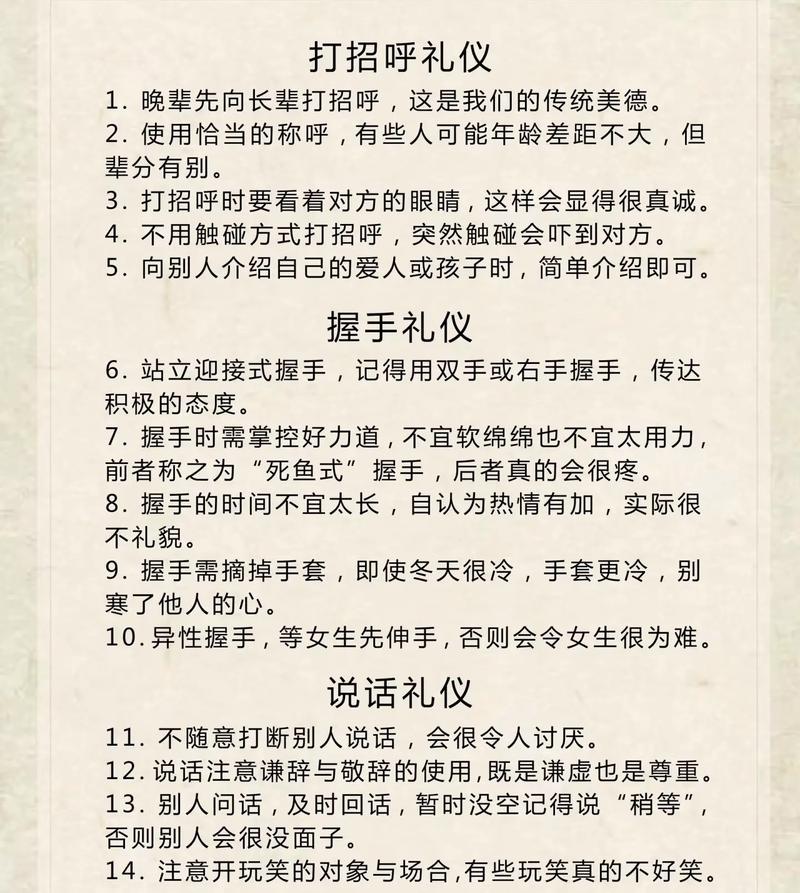

在社交与职场中,打招呼是建立第一印象的关键环节,一个“高大上”的问候并非简单的“你好”,而是融合了观察力、分寸感、文化素养与情商的艺术,它需要根据场合、对象、关系亲疏灵活调整,既能传递尊重与善意,又能彰显个人修养与格局,以下从核心原则、场景拆解、进阶技巧及禁忌避雷四个维度,详细解析如何实现“高大上”的打招呼。

核心原则:超越“你好”的底层逻辑

“高大上”的本质是“精准”与“质感”,而非刻意堆砌辞藻,其核心可概括为“三感”:尊重感、分寸感、独特感。

- 尊重感:是对对方身份、处境的看见,比如对长辈用“您”而非“你”,对忙碌的同事避免冗长寒暄,对客户提前了解其姓氏与职位(如“王总”而非“老王”)。

- 分寸感:是关系亲疏的“安全距离”,初次见面宜正式得体,熟人之间可适度松弛,但需避免过度亲昵(如对刚认识的客户直呼“亲爱的”)。

- 独特感:是区别于模板化问候的个性化表达,结合对方的近期动态、兴趣领域或共同经历,让问候从“通用款”升级为“定制款”,上周看到您分享的行业观点,很有启发”。

场景拆解:不同情境下的“高大上”话术

打招呼的“高大上”需适配具体场景,以下从职场、社交、跨文化、特殊情境四类展开,并附话术对比与逻辑拆解。

职场场景:专业度与亲和力的平衡

职场打招呼的核心是“建立专业联结”,需兼顾上下级、同事、客户等不同对象。

| 对象 | 普通问候(模板化) | 高大上问候(定制化) | 逻辑拆解 |

|---|---|---|---|

| 上级/领导 | “领导好” | “X总,早上好!刚看到您昨天在会议上的总结,用户思维’的部分,我回去整理了笔记,想向您请教细节。” | 结合工作动态,传递“关注”与“主动学习”,同时为后续沟通铺垫。 |

| 同事(跨部门) | “嗨,在忙吗?” | “李姐,市场部的方案我看了,数据板块做得特别清晰,我们组下周讨论用户增长时,能不能请你分享下经验?” | 肯定对方工作价值,提出具体合作意向,强化“团队协作”而非寒暄。 |

| 客户/合作伙伴 | “王总,您好” | “王总,您好!上次您提到的‘供应链优化’问题,我们团队做了初步调研,整理了三个落地方案,方便您10分钟后过目吗?” | 记住对方需求,用“进展反馈”替代“空泛问候”,展现专业性与执行力。 |

关键细节:职场中避免“吃了吗”“去哪儿”等私人化问题,除非关系已非常熟悉;称呼优先用“姓+职位”(如“张经理”),若对方多次强调“叫我小张”,再切换为昵称。

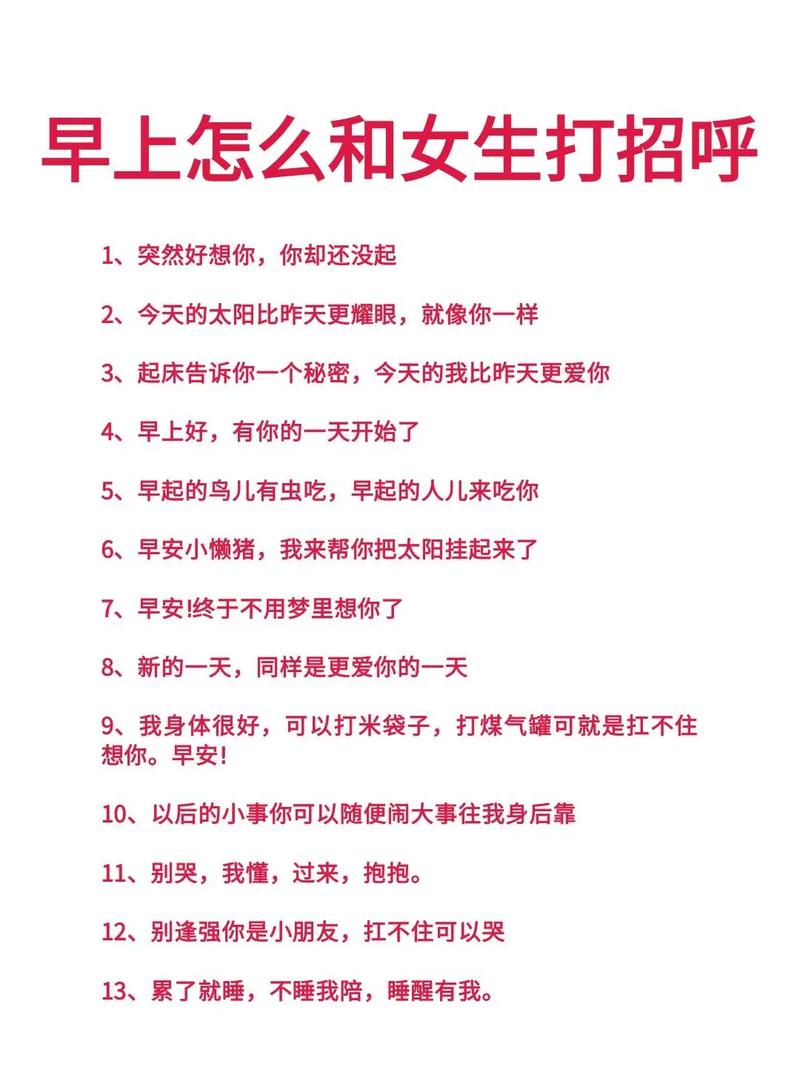

社交场景:温度与记忆点的营造

社交场合(如聚会、行业沙龙、朋友介绍)的问候,核心是“快速拉近距离,留下独特印象”。

-

初次见面(陌生人社交):

错误示范:“你好,我是XX。”(信息单薄,难以被记住)

高级话术:“您好,我是今天活动的参与者小林,刚才听您聊到‘非遗传承与现代设计的结合’,我之前在苏州实习时接触过苏绣,特别想听听您的见解。”

逻辑:先介绍自己+关联场景+抛出共同话题,用“具体细节”(如苏绣实习)替代“空泛标签”,降低对方沟通压力。 -

熟人聚会(非正式):

避免重复“好久不见”,可结合对方近期动态:“上个月看你朋友圈发的西藏旅行照,布达拉宫的星空拍得太绝了!有没有什么私藏的拍摄机位推荐?”

逻辑:用“具体回忆”替代“客套话”,传递“我关注你的生活”,让问候更有温度。 -

长辈/前辈:

对方是行业前辈时:“X老师,久仰您大名!去年读过您关于‘人工智能伦理’的论文,技术向善’的观点让我印象深刻,今天终于有机会当面请教。”

逻辑:用“具体成果”(论文、观点)替代“泛泛而谈的崇拜”,展现真诚与深度。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

跨文化场景:尊重差异,避免踩雷

在国际化场合,打招呼需兼顾文化习惯,避免因“想当然”造成误会。

- 英语系国家(欧美):

避免“Where are you going?”(可能涉及隐私),常用“Hi/Hello,How are you?”(对方回答“Good”即可,无需追问细节);初次见面握手力度适中,眼神交流微笑,避免过度身体接触。 - 日本:

鞠躬是基本礼仪,深度约15°-30°(根据身份调整),称呼用“姓+さん”(如“田中さん”),避免直呼其名;递接名片时用双手,认真阅读后再收起。 - 中东地区:

男性间握手,女性除非主动伸手否则避免;避免用左手递物品(左手被视为“不洁”);问候时可说“Salaam alaikum”(愿平安降临于你),回应为“Wa alaikum as-salaam”(也愿平安降临于你)。

特殊情境:应对“突发”的情商

-

对方情绪低落时:

避免“怎么了?”“别难过了”,可轻声说:“看你好像有点疲惫,需要我帮你倒杯热水吗?或者想安静会儿我陪你坐会儿。”

逻辑:提供“选择权”而非“强行安慰”,传递“我在,但尊重你的情绪”。 -

多人场合(不认识的人):

参加行业峰会时,可先观察对方胸前名牌,主动说:“您好,我是XX公司的张明,注意到您也是做新能源方向的,很高兴认识您。”

逻辑:借助“外部线索”(名牌、座位)降低尴尬,用“共同领域”打开话题。

进阶技巧:让问候“加分”的细节

除了话术,以下细节能显著提升打招呼的质感:

- 眼神与微笑:保持2-3秒眼神交流,微笑时露出上排6-8颗牙齿(自然不刻意),避免眼神飘忽或僵硬假笑。

- 肢体语言:站立时身体微向前倾(表示关注),握手时拇指与对方虎口相触(力度适中),避免抱臂、插兜等封闭姿态。

- 语速与语调:语速适中(每分钟120-150字),语调上扬(传递积极情绪),避免过快显得急躁,过慢显得沉闷。

- “钩子”设计:在问候中埋一个“可延续的话题”,您上次推荐的《置身事内》我读完了,第三章关于‘地方政府与经济发展’的部分,想和您探讨下”——为后续深入交流留接口。

禁忌避雷:这些“雷区”千万别踩

- 过度自我介绍:初次见面时,用“我是XX,在XX负责XX”即可,无需长篇大论履历,给对方留提问空间。

- 否定式问候:避免“你今天没开会啊?”“你这件衣服是新买的?”(隐含“我注意到你平时不这样”的潜台词,易引发不适)。

- 信息轰炸:最近忙吗?孩子上学了吗?房子买了吗?”——连续提问会让对方有“被审问”感。

- 虚伪奉承:不说“您今天看起来真年轻”(对长辈可能不敬),而说“您今天的状态真好,最近是不是在坚持运动?气色比上次见时还要好”。

相关问答FAQs

Q1:面对比自己地位高很多的人,如何打招呼才不显得谄媚或紧张?

A:核心是“尊重但不卑亢,具体不空泛”,可提前做基础功课(如对方的公开演讲、行业观点),用“事实+请教”的方式开场。“X教授,您好!我是XX大学的学生小周,上周拜读了您在《管理学报》发表的《数字化转型路径》,非连续创新’的观点让我对创业有了新理解,特别想请您推荐几本延伸阅读的书籍。”这种问候既展现了你的准备与思考,又通过“请教”传递了尊重,同时避免了“您真厉害”这类空泛奉承,自然不刻意。

Q2:线上打招呼(如微信、邮件)如何体现“高大上”?

A:线上问候需更注重“精准高效”,邮件中,标题用“问候+事由”(如“问候:关于XX项目的初步沟通”),正文开头用“尊敬的X总,您好!希望这封邮件没有打扰到您”,结尾用“期待您的回复,祝您工作顺利”;微信中,避免“在吗?”(低效且让对方有压力),直接说明来意:“王经理,您好!我是XX公司的小林,关于上周您提到的合作方案,我们团队补充了两个数据支撑点,方便发您参考吗?”线上沟通的核心是“节省对方时间”,用“清晰的背景+具体诉求”替代寒暄,更显专业。