公众号人格化是指通过赋予公众号独特的个性特征、情感表达和价值观,使其从冰冷的工具转变为有温度、有记忆点的“虚拟人物”,从而增强用户粘性、提升品牌辨识度,具体可以从以下几个方面入手:

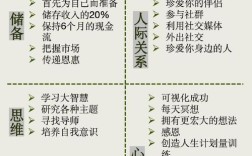

明确人格定位是基础,需要思考公众号的核心目标受众是谁,他们喜欢什么样的沟通风格,以及品牌希望传递怎样的形象,面向年轻人的美妆号可以定位成“毒舌闺蜜”,面向职场人士的知识号可以定位成“严谨导师”,定位需具体,避免模糊,包括性格(如活泼、沉稳)、语言风格(如幽默、专业)、价值观(如实用主义、理想主义)等维度,建议通过表格梳理定位要素,确保清晰落地:

| 维度 | 具体方向 | 示例(职场知识号) |

|---|---|---|

| 性格标签 | 3-5个关键词 | 严谨、务实、亲和、有洞察力 |

| 语言风格 | 句式特点(短句/长句)、用词偏好(网络热词/专业术语)、语气(命令式/建议式) | 多用短句,术语精准,语气温和如“我们可以尝试…” |

| 价值观输出 | 内容传递的核心信念 | “成长没有捷径,但方法可以优化” |

| 用户关系 | 与用户的相处模式(如朋友、导师、陪伴者) | “像学长一样陪你避坑” |

统一视觉与语言风格是关键,视觉上,头像、配色、排版需与人格定位一致,活泼的宠物号可用Q版头像+明亮配色,专业财经号则适合深色背景+简洁排版,语言上,形成固定的人设词汇库,比如口头禅(“划重点啦!”)、表情包使用习惯(特定场景固定表情)、句式结尾(“啾咪~”“下期见”),避免风格忽冷忽热,今天严肃明天卖萌,会让用户感到混乱。

场景深化人格,除了常规干货,可加入“人设化”内容模块,如“小日常”(分享团队趣事,拉近距离)、“用户故事”(用用户案例传递价值观)、“互动话题”(如“如果你是老板,会选哪个方案?”),一个读书公众号可以每周三固定推送“主播深夜读”,用温柔语气读一段书中文字,并附上个人感悟,让用户感觉像在听朋友分享。

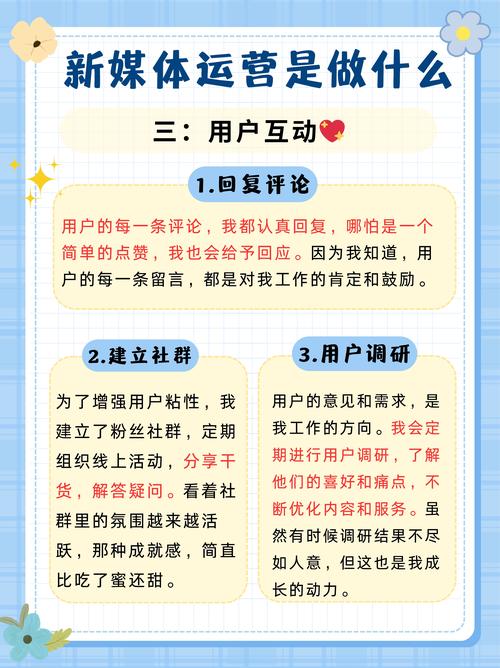

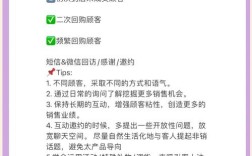

持续互动强化记忆点,及时回复评论,用固定话术打招呼(如“早呀,我是XX”),对用户提问用“人设口吻”解答(如“这个问题问到点子上了,且听我细细道来~”),定期举办符合人格的活动,如“职场吐槽大会”“粉丝宠粉日”,让用户对“公众号这个人”产生情感联结。

相关问答FAQs

Q1:人格化是否意味着可以随意编造人设?

A1:并非如此,人设需基于公众号的定位和品牌调性,不能脱离内容本质编造虚假形象,医疗健康号若定位成“搞笑博主”,虽然可能吸引流量,但会削弱专业信任感,真实且一致的人格化才能让用户长期信赖。

Q2:如何判断人格化是否成功?

A2:可通过三个维度衡量:一是用户反馈,如评论中是否出现“像朋友一样”“好亲切”等表述;二是互动数据,如留言率、转发率是否因人格化内容提升;三是品牌联想,当用户提到某个领域时,是否会联想到该公众号的独特形象,提到“干货满满的职场搭子”,若用户能对应到具体公众号,则说明人格化已深入人心。