提升顾客体验度是企业建立竞争优势、增强客户忠诚度的核心环节,需要从认知、互动、情感等多维度系统优化,以下从关键策略和具体实施路径展开分析:

精准洞察需求,构建以顾客为中心的认知体系

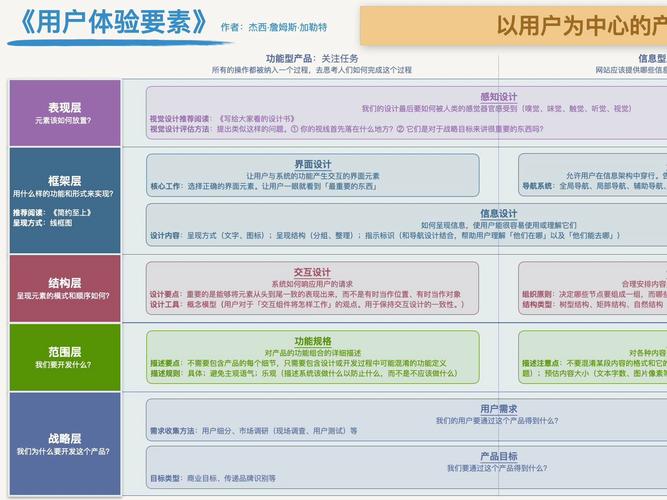

顾客体验的起点是对需求的深度理解,企业需通过多渠道数据采集(如会员系统、消费记录、社交媒体反馈、问卷调查等)建立用户画像,识别显性需求(如产品功能、价格敏感度)与隐性需求(如情感共鸣、社交价值),某美妆品牌通过分析用户评论发现,消费者不仅关注产品功效,更在意购买过程中的“被尊重感”,随即在门店培训中增加“个性化需求诊断”环节,使复购率提升23%,需定期进行体验旅程地图绘制,标注顾客从认知、购买、使用到售后的全触点痛点,形成优化清单。

优化全触点体验设计,打造无缝衔接的服务链条

顾客体验的连贯性直接影响满意度,需重点打磨关键触点:

- 售前体验:通过简化流程、提供预判式服务降低决策成本,电商平台利用大数据实现“猜你喜欢”智能推荐,减少用户搜索时间;线下门店设置“自助体验区”,让顾客自主试用产品并生成专属报告。

- 售中体验:强化互动性与个性化,可参考以下服务升级方向:

| 服务环节 | 传统模式 | 优化模式 | 效果案例 |

|---|---|---|---|

| 咨询响应 | 被动解答标准化问题 | 主动识别场景需求,提供解决方案 | 某家电品牌“场景化导购”使客单价提升18% |

| 支付流程 | 单一渠道,操作繁琐 | 多渠道支付(刷脸、分期)+ 一键下单 | 某餐饮品牌扫码点单使翻台率提高30% |

| 物流交付 | 统一配送,缺乏进度透明 | 实时追踪+自定义配送时间+惊喜附赠 | 某生鲜平台“定时达+赠品”策略使投诉率下降40% |

- 售后体验:将“问题解决”转化为“价值传递”,建立快速响应机制(如24小时客服热线、AI智能客服优先处理),并通过会员回访、使用教程、以旧换新等服务延长顾客生命周期,某数码品牌在售后维修时免费提供备用机,并附赠个性化贴膜,使NPS(净推荐值)提升35分。

注入情感价值,构建深度情感连接

超越功能需求的情感共鸣是体验升级的关键,可通过三种方式实现:

- 故事化沟通:将品牌理念融入用户故事,如某户外品牌通过分享顾客的探险经历,强化“勇敢探索”的情感标签,引发社群认同。

- 仪式感设计:在关键节点创造惊喜,如生日当月会员收到定制礼物、购买周年纪念礼盒等,增强“被重视感”。

- 社群运营:搭建用户交流平台(如品牌社群、线下体验活动),鼓励用户分享体验,形成“品牌-用户-用户”的三角信任链,某运动品牌通过组织线下跑步社群,使社群用户年消费额是非用户的2.3倍。

赋能一线员工,打造体验传递的“最后一公里”

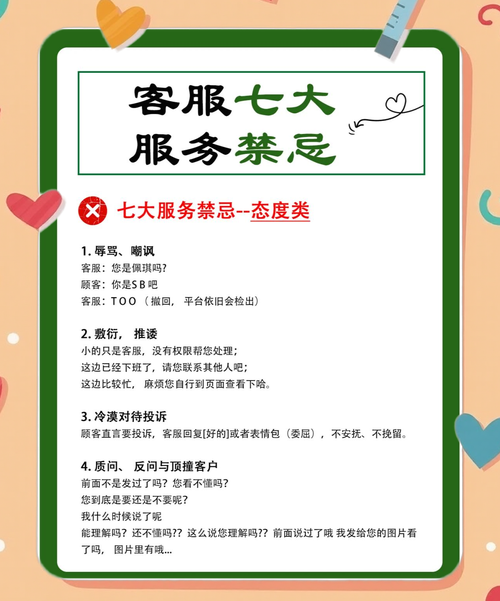

员工是体验的直接载体,需通过“授权+培训+激励”激发服务主动性:

- 授权:允许一线员工在合理范围内自主决策(如小额免单、赠品补偿),快速响应顾客需求;

- 培训:不仅传授产品知识,更要培养共情能力与问题解决技巧,例如通过角色扮演模拟极端场景应对;

- 激励:将顾客满意度(如NPS、好评率)纳入绩效考核,设立“体验之星”等奖项,形成正向循环。

数据驱动迭代,建立持续优化机制

体验优化是动态过程,需建立“监测-分析-改进”的闭环:

- 监测:通过NPS评分、CSAT(顾客满意度)、CES(顾客费力度)等指标量化体验效果,结合用户行为数据(如页面停留时长、购物车放弃率)识别问题;

- 分析:运用根因分析工具(如鱼骨图)定位体验瓶颈,例如发现某环节高流失率后,通过热力图分析页面交互障碍;

- 改进:采用小范围测试(A/B测试)验证优化方案,逐步推广成功经验,如某银行通过测试不同话术,将电话接通后的客户挽留率提升15%。

相关问答FAQs:

Q1:如何平衡标准化服务与个性化体验的矛盾?

A1:标准化是基础,个性化是增值,可通过“基础服务SOP+个性化选项”的模式实现:例如酒店确保所有客房的清洁标准、响应速度统一(标准化),同时允许客人选择枕头类型、延迟退房等个性化服务;线上平台则通过智能算法捕捉用户偏好,在标准化流程中嵌入动态调整接口(如电商页面根据浏览历史调整推荐位),关键是在可控成本内,让顾客感受到“被看见”的专属感。

Q2:中小企业资源有限,如何低成本提升顾客体验?

A2:中小企业可聚焦“高感知、低成本”的体验杠杆:

- 细节致胜:优化触点中的微小环节,如手写感谢卡、包裹内附赠手写便签,情感价值远超物质成本;

- 用户共创:邀请顾客参与产品改进(如征集包装设计建议),既降低研发成本,又增强归属感;

- 私域运营:利用微信社群、企业微信等免费工具,高频次触达用户,通过专属福利、互动活动提升粘性;

- 员工赋能:培训员工用“共情话术”替代机械应答,例如将“规定如此”转化为“我理解您的需求,虽然XX暂时无法实现,但我们可以尝试YY方案”,用态度弥补资源不足。