加强数学归纳法需要从理解其本质、掌握应用技巧、拓展思维深度以及结合其他数学方法等多个维度进行系统训练,数学归纳法作为证明与自然数相关的命题的核心工具,其有效性依赖于“奠基”与“归纳”两大步骤的严谨性,但实际应用中往往需要灵活的策略和深刻的洞察力。

深化对归纳法本质的理解

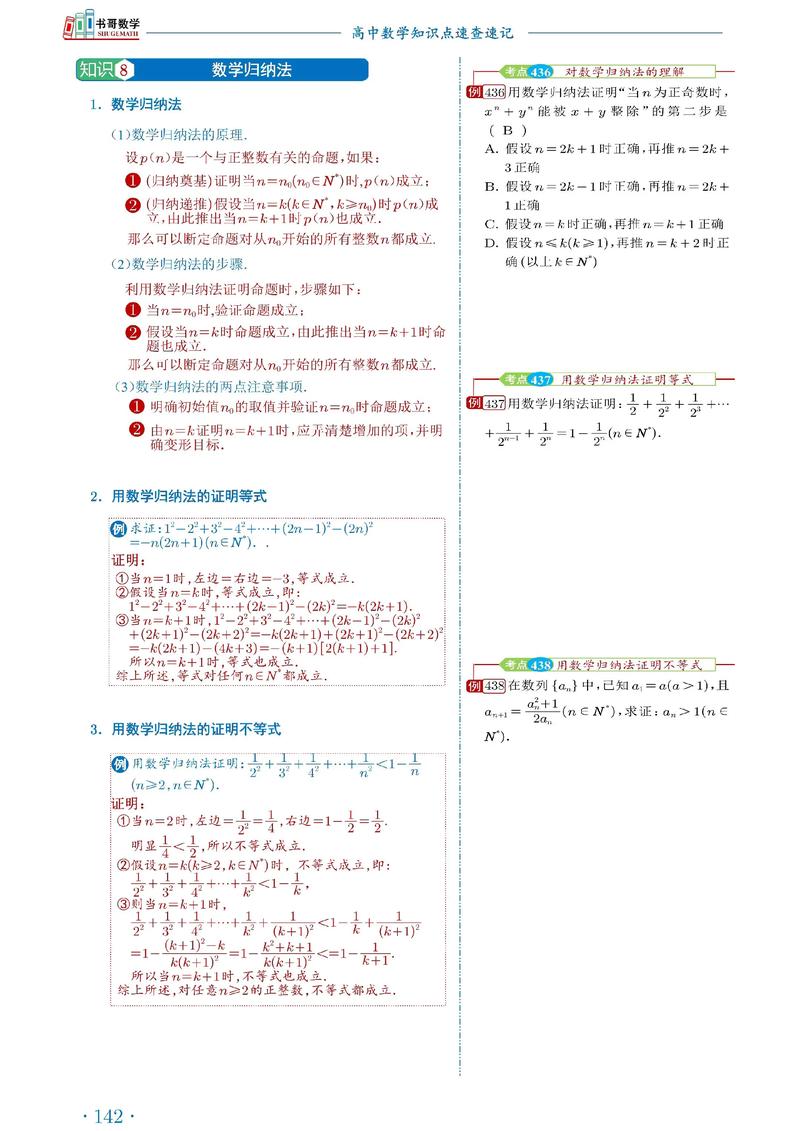

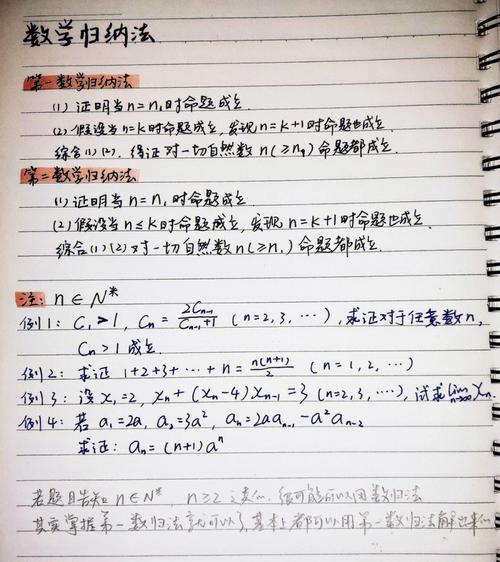

数学归纳法的逻辑基础是皮亚诺公理中的归纳公理,即“如果一个命题对某个自然数成立,且假设其对任意自然数成立时可推导出对下一个自然数成立,则命题对所有自然数成立”,这一本质要求使用者必须明确区分“归纳假设”与“归纳结论”,避免混淆“假设成立”与“已成立”的界限,在证明“1+2+…+n=n(n+1)/2”时,归纳假设应为“当n=k时等式成立”,即1+2+…+k=k(k+1)/2,而非直接假设等式对任意n成立,需理解归纳法并非“循环论证”,而是通过递推关系将无限问题转化为有限步骤的验证。

夯实基础步骤的严谨性

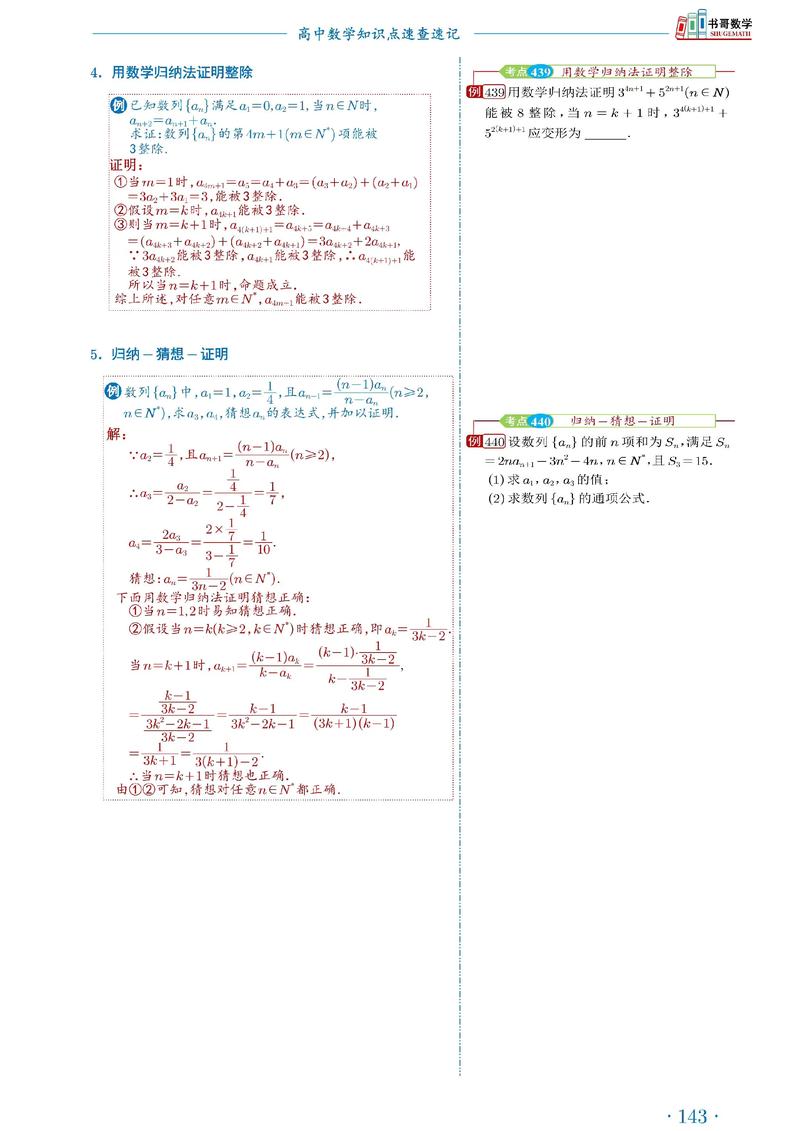

奠基步骤的全面性

奠基步骤需验证命题的初始值,有时需验证多个初始值,证明“当n≥4时,2^n > n^2”时,需分别验证n=4(16>16不成立,实际应为n≥5,n=5时32>25成立),此时仅验证n=1会导致错误,对于递推关系依赖前两项的命题(如斐波那契数列相关命题),需同时验证n=1和n=2。

归纳步骤的逻辑链条

归纳步骤的核心是“假设n=k时命题成立,推导n=k+1时命题成立”,推导过程中需充分利用归纳假设,避免“跳步”或“未用假设”,证明“n^3+5n能被6整除”时,归纳假设为“k^3+5k=6m(m为整数)”,推导(k+1)^3+5(k+1)=k^3+3k^2+3k+1+5k+5=(k^3+5k)+3k^2+3k+6=6m+3k(k+1)+6,由于k(k+1)必为偶数,3k(k+1)能被6整除,故整体成立,若未利用归纳假设直接展开(k+1)^3,则可能陷入复杂计算。

拓展归纳法的应用技巧

多重归纳法

当命题涉及多个变量时,可采用双重归纳法,证明“对于所有m,n∈N*,有m+n≥mn”,需固定m对n归纳,再对m归纳,或利用对称性简化。

强归纳法(第二数学归纳法)

当归纳步骤需依赖多个前项时,需使用强归纳法,即假设命题对所有小于等于k的自然数成立,推导k+1时成立,证明“任意大于1的自然数可分解为素数的乘积”时,对n=k+1,若k+1为素数则成立,否则k+1=ab(1<a,b<k+1),由归纳假设a和b均可分解素数,故k+1也可分解。

反向归纳法与跳跃归纳法

对于某些命题,可从n较大值反向验证,或采用跳跃式归纳(如证明对偶数n成立),证明“n边形内角和为(n-2)·180°”时,可通过“从一个顶点引对角线将n边形分成n-2个三角形”实现归纳,本质是跳跃归纳。

结合其他数学方法提升效率

数学归纳法常与不等式放缩、数列求和、组合计数等方法结合,证明“1+1/2+…+1/n>2(n+1)/n(n≥2)”时,归纳步骤需利用不等式放缩:假设n=k时不等式成立,则n=k+1时左边=左边(k项)+1/(k+1)>2(k+1)/k +1/(k+1),需证明2(k+1)/k +1/(k+1)>2(k+2)/(k+1),通过通分化简可得2(k+1)^2 +k >2k(k+2),即2k^2+4k+2+k>2k^2+4k,即2>0,成立,此时放缩技巧是归纳成功的关键。

常见错误与规避策略

| 错误类型 | 典型案例 | 规避策略 |

|---|---|---|

| 奠基步骤遗漏 | 证明“n^2+n+41为素数”未验证n=40(40^2+40+41=1681=41×41) | 验证足够多的初始值,尤其当命题涉及非线性项时 |

| 归纳假设未用 | 证明“1+2+…+n=n(n+1)/2”时直接计算n=k+1的和,未用k(k+1)/2 | 明确标注“由归纳假设”,确保推导中依赖假设 |

| 逻辑跳跃 | 证明“n=1时成立,假设n=k成立则n=k+2成立”,但未验证n=2 | 确保递推覆盖所有目标自然数,必要时增加奠基条件 |

| 忽略特殊情形 | 证明“n!>2^n”时未说明n≥4(n=1,2,3时不成立) | 明确命题成立的n的范围,调整初始值 |

思维训练与能力提升

- 从具体到抽象:先通过简单命题(如等式、整除性)掌握归纳法流程,再过渡到复杂命题(如不等式、组合问题)。

- 一题多解:尝试用不同归纳法(如普通归纳法与强归纳法)证明同一命题,比较优劣。

- 反例分析:通过分析归纳法失败的案例(如“所有马同色”悖论:假设n=k时成立,k+1时取前k匹和后k匹,重叠部分少时无法推导),加深对归纳条件严谨性的认识。

相关问答FAQs

Q1:为什么数学归纳法中归纳步骤要假设n=k成立,而不是直接证明n=k+1成立?

A:归纳步骤的核心是建立递推关系,假设n=k成立(归纳假设)是为了利用已知结论推导n=k+1时的命题,这是一种“借已知证未知”的逻辑,若直接证明n=k+1成立,则失去了归纳法的递推本质,实际上可能需要重复证明每个n的情况,无法体现归纳法的优势,在等式证明中,归纳假设提供了k项的和的表达式,从而简化k+1项的计算,若不利用假设,计算将失去方向性。

Q2:当命题对某些自然数不成立时,数学归纳法是否完全失效?

A:并非完全失效,但需调整命题范围或方法,需重新确定命题成立的起始值(如前文“2^n > n^2”需n≥5),若命题仅在部分自然数成立(如奇数或偶数),可采用“跳跃归纳法”,即证明“若n=k成立,则n=k+2成立”,并验证n=1和n=2两个奠基步骤,若命题存在例外情况,需在归纳步骤中排除这些情况,或改用其他证明方法(如反证法),归纳法的有效性依赖于命题的递推结构,若递推关系在特定区间断裂,则需分段处理。