在当前竞争激烈的就业市场中,招聘不仅是企业吸纳人才的关键环节,也是求职者职业发展的重要跳板,一篇优质的招聘分享文章,能够帮助企业HR优化招聘策略,也能为求职者提供实用指导,实现双方高效匹配,以下从招聘方与求职者双视角出发,结合具体场景与数据,分享招聘过程中的核心要点与实战经验。

招聘方:精准定位与体验优化是核心

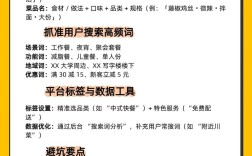

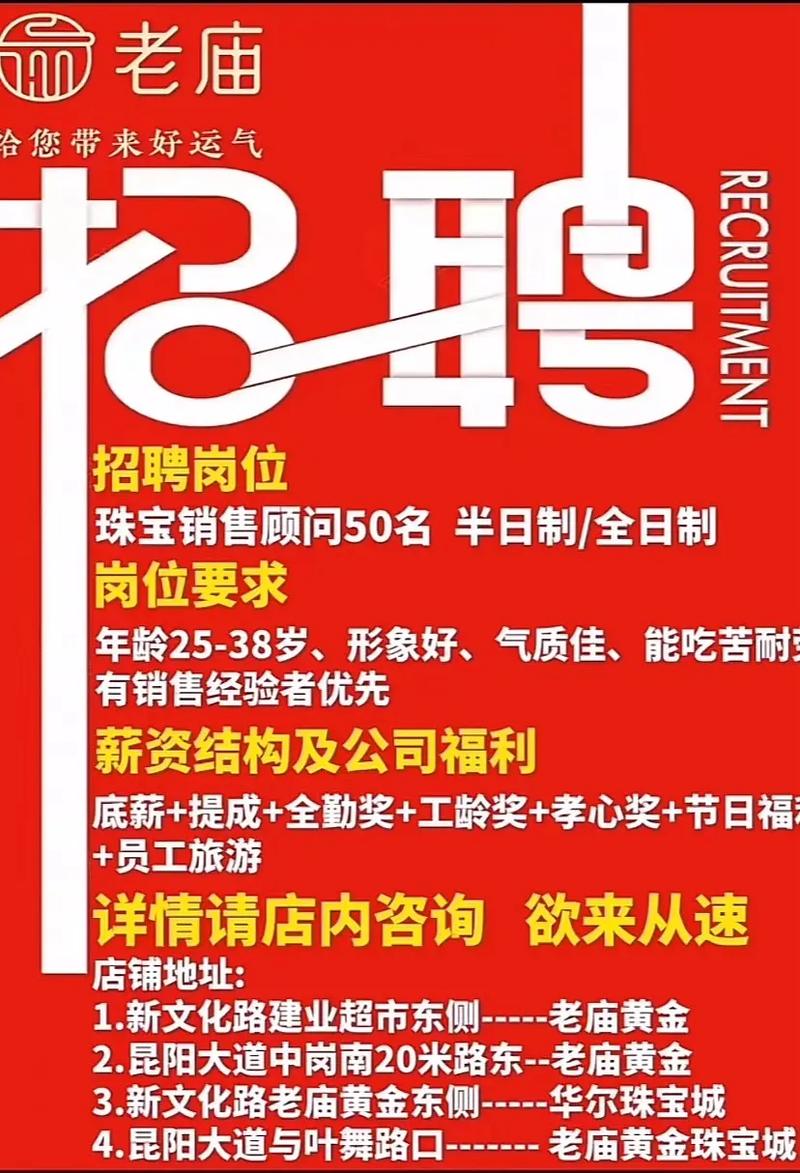

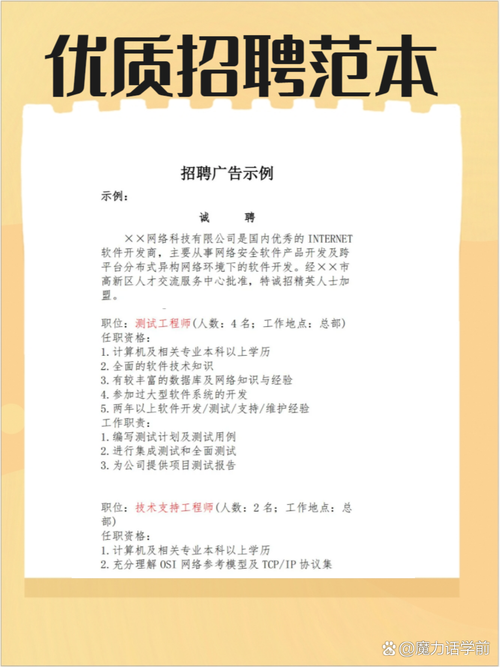

对企业而言,招聘的本质是“找到对的人,并让他选择你”,岗位需求的精准描述是基础,许多企业在招聘时模糊“核心能力”与“次要要求”,导致简历筛选效率低下,某互联网公司招聘“运营专员”,若将“数据分析能力”(核心)与“熟练使用PS”(次要)混为一谈,可能吸引大量设计背景但缺乏运营思维的候选人,增加筛选成本,建议采用“核心能力+优先项”的分层描述法,明确“必须具备”与“加分项”,如“核心:3年以上用户运营经验,熟悉A/B测试;优先:有社群从0到1搭建案例”。

招聘渠道的选择需与目标人群匹配,传统行业(如制造业)更依赖线下招聘会与内部推荐,而互联网、科技行业则倾向于垂直招聘平台(如拉勾、BOSS直聘)与社交媒体(如LinkedIn、脉脉),数据显示,内部推荐员工留存率比社招高30%,因推荐人对企业文化与岗位要求的匹配度已有预判,企业可建立推荐奖励机制,鼓励员工主动引荐优质候选人。

面试体验直接影响候选人决策,某调研显示,82%的求职者因“流程冗长”或“面试官不专业”拒绝offer,建议优化面试流程:初筛采用视频面试(节省双方时间),复试增加岗位实操环节(如让市场岗模拟策划方案),同时面试官需提前熟悉简历,避免“随意提问”,及时反馈至关重要,即使未通过,也应在3个工作日内告知结果,维护企业雇主品牌。

求职者:清晰认知与主动出击是关键

对求职者而言,招聘是“展示价值+双向选择”的过程,第一步,简历需“定制化”而非“海投”,同一份简历投递不同岗位,会导致HR无法快速捕捉匹配点,应聘“新媒体运营”时,应突出“内容策划数据(如单篇阅读量10万+)”“平台运营经验(如抖音账号涨粉5万)”;而转投“品牌专员”时,则需强化“活动执行(如线下品牌曝光量达200万)”“跨部门协作经验”,简历中避免“熟练掌握Office”等泛化描述,改为“用Excel数据透视表分析用户行为,转化率提升15%”,用数据量化价值。

第二步,面试准备需“深度调研”,除了了解公司业务与产品,还需研究岗位JD中的“隐性需求”,某岗位要求“抗压能力强”,实际暗示“需适应高强度加班”;“快速学习能力”可能对应“业务变化快,需频繁接触新工具”,面试中,可采用“STAR法则”(情境-任务-行动-结果)回答行为问题,如“之前负责XX项目,面对用户投诉激增(情境),我牵头建立24小时响应机制(任务),协调3个部门分工处理(行动),3天内投诉率下降40%(结果)”。

第三步,薪酬谈判需“有理有据”,提前通过行业报告(如《中国薪酬白皮书》)、招聘平台薪酬查询工具了解岗位市场价位,结合自身经验与能力提出合理预期,市场价15k-20k的岗位,若自己有2年经验且主导过百万级项目,可锚定18k-22k,并说明“我的优势在于XX,能为团队带来XX价值”,而非单纯强调“期望薪资”。

相关问答FAQs

Q1:企业如何判断候选人是否“稳定”,避免频繁离职?

A:可通过“行为面试法”深挖职业动机,如“请分享一次主动离职的原因,以及你从中学到了什么”,关注候选人对“职业发展”“团队协作”“企业文化”的真实诉求,而非单纯问“你能在公司待多久”,背景调查中重点核实过往在职时长(如2年内换3份工作需谨慎)及离职原因,与候选人表述是否一致。

Q2:求职者遇到“HR画饼”(如承诺晋升但未兑现)怎么办?

A:入职前可通过“提问细节”降低风险,如“您提到每年有2次晋升机会,具体考核标准是什么?过往这个岗位的晋升周期是多久?”;入职后留存承诺记录(如邮件、聊天截图),若实际与承诺严重不符,可先与HR沟通,必要时通过劳动仲裁维护权益,求职者需理性判断“饼”与自身需求的匹配度,避免因盲目追求“高承诺”忽视实际工作内容。