用户引导设计是提升产品用户体验、降低用户学习成本、提高用户留存率的关键环节,其开发过程需要系统性地规划、执行和优化,以下从目标定义、用户研究、策略制定、设计执行、测试迭代到持续优化,详细拆解用户引导设计的开发流程。

明确目标与场景,奠定设计基础

用户引导设计的核心是解决用户在特定场景下的“不知道”“不会用”等问题,开发初期需明确两个核心问题:引导谁?解决什么问题?通过用户画像明确目标用户群体的特征,包括他们的使用经验、认知习惯、核心需求等,新用户与老用户的引导重点不同,前者需要基础功能上手指导,后者可能需要高级功能或新版本的更新提示,梳理用户在产品使用中的关键场景,识别“流失高发点”或“功能复杂点”,注册流程中的手机号验证、支付环节的银行卡绑定,或是多步骤表单的填写,都是需要重点引导的场景,此时可通过用户行为数据分析(如热力图、漏斗分析)或用户访谈,定位用户卡顿的具体环节,为后续引导设计提供精准切入点。

深度用户研究,挖掘真实需求

用户引导设计不能凭空想象,必须基于对用户真实行为的洞察,研究阶段需结合定量与定性方法:定量方面,通过产品后台数据统计用户在关键路径的流失率、功能点击率、停留时长等指标,用数据验证问题存在的严重性;定性方面,通过可用性测试、用户访谈、场景模拟等方式,观察用户在实际操作中遇到的困惑,找不到某个按钮”“不理解某个术语的操作逻辑”,需关注用户的认知负荷,避免引导信息过载,针对老年用户或新手用户,引导语言需更口语化、步骤拆分更细;针对专业用户,则需更注重效率,提供快捷操作或自定义选项,研究过程中,可建立“用户痛点清单”,将问题按优先级排序,确保引导设计聚焦核心矛盾。

制定引导策略,选择合适的引导形式

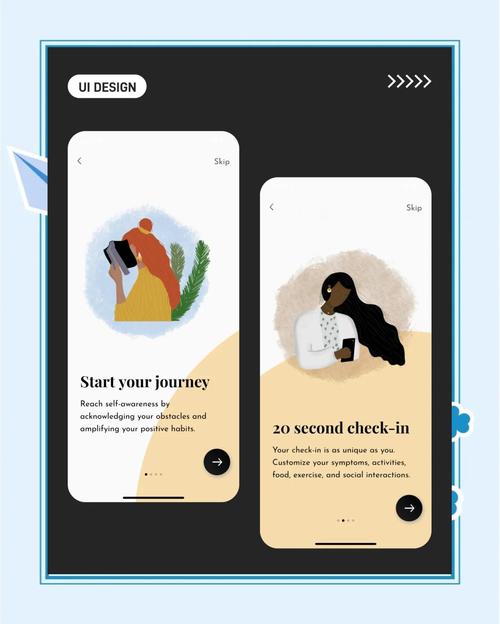

明确用户需求和场景后,需制定差异化的引导策略,用户引导的形式多样,需根据引导目标、用户特征和产品阶段灵活选择,常见形式包括:

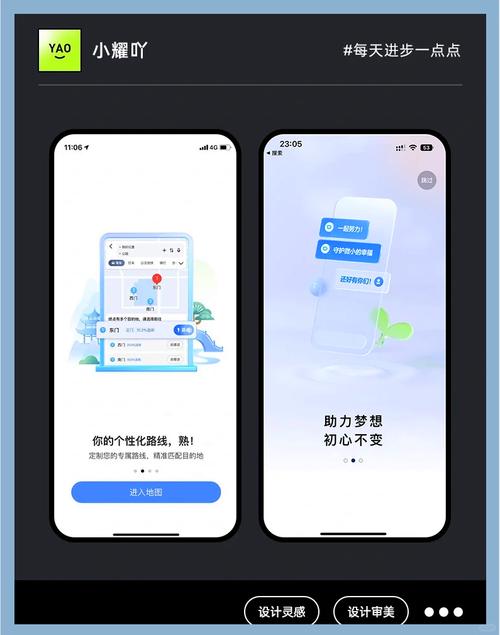

- 引导式教程:通过分步动画、文字提示或交互式演示,帮助用户快速了解核心功能,首次登录时的“新手引导”,每一步高亮操作区域并配以简洁说明,引导用户完成关键操作。

- contextual Tips(上下文提示):在用户操作到特定功能时,自动弹出相关提示,当用户首次点击“分享”按钮时,弹出“分享可让好友看到你的动态”的说明,帮助用户理解功能价值。

- 功能热区标注:对重要但非显性的功能进行视觉强化,如添加箭头、色块或动态效果,吸引用户注意力,在电商APP的“购物车”图标旁显示“满减活动”标签,引导用户参与优惠。

- 帮助中心与文档:提供系统化的功能说明、视频教程或FAQ,供用户主动查询,适合解决复杂问题或作为引导的补充。

- 任务激励机制:通过“新手任务”“签到奖励”等方式,引导用户逐步探索产品功能,同时提升参与感,要求用户完成“发布第一条动态”“添加3个好友”等任务,获得积分或勋章。

选择引导形式时,需遵循“最小干扰”原则,避免打断用户当前操作,非必要不使用弹窗引导,优先采用页面内嵌的轻量级提示;对于高频功能,可考虑“首次触发引导,后续关闭”的设计,减少对老用户的干扰。

设计执行:聚焦“简洁、易懂、可操作”

引导设计的核心是让用户“一看就懂,一学就会”,在具体执行中,需关注以下几个方面: 精简引导文案避免专业术语,用用户熟悉的语言表达核心信息,将“云端同步”改为“自动备份到手机,换设备也能看”,每条引导信息聚焦一个要点,避免信息堆砌。

2. 视觉突出通过对比色、放大、动效等视觉手段,突出引导重点元素,确保用户第一眼就能注意到,在引导按钮时,可使用“高亮边框+手指点击动画”的组合,模拟真实操作。

3. 交互流畅引导步骤之间的过渡自然,操作路径简短,交互式引导中,用户点击“下一步”后,页面应平滑滚动至下一操作区域,避免跳转带来的割裂感。

4. 适配多端**:针对手机、平板、电脑等不同设备,调整引导元素的布局和大小,确保在不同屏幕尺寸下都能清晰显示,手机端引导文字字号不小于14px,避免点击区域过小。

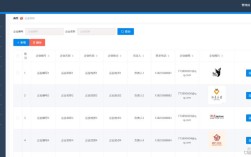

以下为常见引导形式的设计要点对比:

| 引导形式 | 适用场景 | 设计要点 | 优缺点 |

|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|

| 新手引导 | 首次登录,核心功能上手 | 分步不超过5步,每步1个核心动作,可跳过 | 优点:系统性强;缺点:可能打断用户流程 |

| 上下文提示 | 特定功能操作时(如首次使用支付) | 即时弹出,3秒后自动消失,提供“不再提示”选项 | 优点:精准;缺点:需控制频率避免干扰 |

| 功能热区标注 | 重要但低频功能(如设置中的隐私选项)| 动态效果吸引注意,标注文字简洁 | 优点:直观;缺点:过多标注会造成视觉杂乱 |

| 任务激励 | 提升用户活跃度,引导探索新功能 | 任务难度递进,奖励即时可见 | 优点:提升参与感;缺点:需平衡奖励成本 |

测试与迭代,验证引导效果

引导设计上线后,需通过数据分析和用户反馈验证效果,并持续优化,测试阶段可从三个维度评估:

- 数据指标:对比引导设计上线前后的关键数据,如新用户次日留存率、核心功能使用率、任务完成率等,若新手引导上线后新用户次日留存率提升15%,说明引导效果显著。

- 用户行为观察:通过A/B测试,对比不同引导方案的用户操作路径,测试“弹窗引导”与“页面内嵌引导”的点击转化率,选择效果更优的方案。

- 用户反馈收集:通过应用内反馈、问卷调查或用户访谈,收集用户对引导设计的评价,如“引导是否清晰”“是否有用”“是否打扰”等,针对性调整细节。

迭代过程中,需遵循“小步快跑”原则,每次优化单一变量(如调整文案、修改动效),避免大规模改动导致效果不可控,若用户反馈“引导步骤太多”,可尝试合并步骤或提供“快速跳过”选项。

持续优化,适配产品迭代

用户引导设计并非一劳永逸,需随着产品更新、用户需求变化而优化,产品新增功能时,需为新功能设计引导;用户群体扩大后,需针对不同用户分层(如年龄、地域)调整引导策略,定期回顾引导设计的“失效场景”,当用户反馈“看不懂引导”或“引导无法解决问题”时,需及时更新内容或更换引导形式,可建立“引导设计规范”,统一不同功能的引导风格、文案语气、视觉样式,确保产品体验的一致性。

相关问答FAQs

Q1:用户引导设计是否越多越好?如何避免过度引导?

A1:并非引导越多越好,过度引导会增加用户认知负荷,反而造成困扰,避免过度引导的核心是“精准触发”和“适时退出”:通过用户行为数据(如功能点击次数、停留时间)判断用户是否需要引导,仅对“首次使用”“操作失败”等场景触发引导;提供“不再提示”“跳过引导”等选项,让用户自主控制引导的显示,引导内容需聚焦核心价值,避免对非必要功能进行引导,确保引导“少而精”。

Q2:如何衡量用户引导设计的有效性?

A2:衡量用户引导设计的有效性需结合定量与定性指标:定量指标包括新用户次日/7日留存率、核心功能使用率、任务完成率、引导步骤的完成率(如新手引导中“点击下一步”的比例)等;定性指标可通过用户访谈、可用性测试收集,例如用户对引导的理解程度、操作流畅度评价,以及“是否通过引导解决了问题”的主观反馈,综合这些数据,可全面评估引导设计是否真正降低了用户学习成本、提升了用户体验。