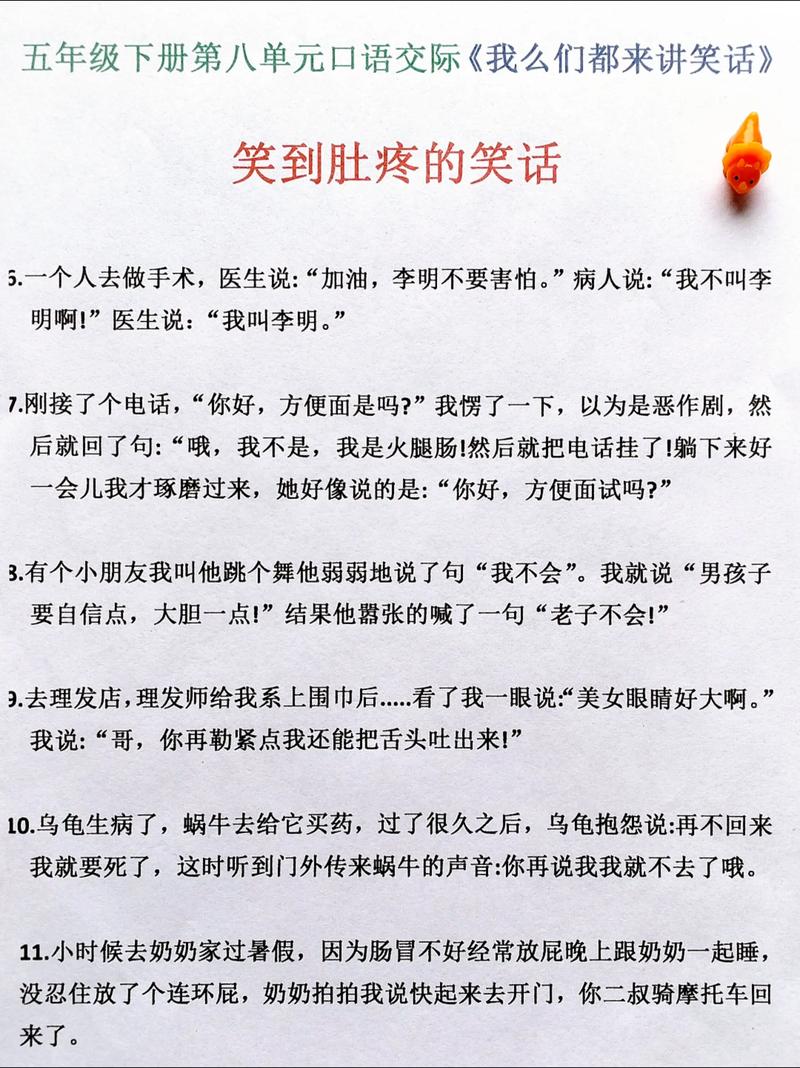

口译处理笑话是一个极具挑战性的任务,它不仅要求译员具备扎实的双语能力,还需要对文化背景、幽默机制以及现场语境有深刻理解,笑话的核心在于“意外”与“共鸣”,通过打破常规逻辑或利用语言双关制造笑点,而口译过程中,译员需在极短时间内完成解码、转码、重构,并确保笑点在新语言环境中依然有效,以下从笑话的类型、口译难点、处理策略及案例分析等方面展开详细探讨。

笑话的类型与口译挑战

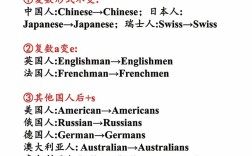

笑话的分类方式多样,从语言形式上可分为语言类(如双关、谐音、文字游戏)和非语言类(如情景喜剧、肢体幽默、逻辑反转),不同类型的笑话对译员的要求差异显著,语言类笑话高度依赖源语言的结构和文化内涵,翻译难度极大;非语言类笑话则更依赖情境和共同认知,若文化背景差异大,也可能出现“笑点失效”。

中文笑话“‘鸡’不可失(机不可失)”,利用了“鸡”与“机”的谐音,若直译为英语,无法保留语音双关,笑点会完全消失,而情景类笑话如“包子和打架,包子被包子打,花卷觉得不服气,就回家叫它哥哥花卷来,你猜为什么?因为它身上有‘纹身’”,其中的“纹身”一词同时指“花纹”和“人体艺术”,这种双关在翻译时需找到英语中具有双重含义的对应词,难度较高。

口译处理笑话的核心难点

-

文化差异导致的笑点错位

幽默感深受文化影响,某一文化中的经典笑点在另一文化中可能难以理解,中文里关于“地域歧视”或“历史人物”的笑话,若听众缺乏相关文化背景,译员即使解释了字面意思,也无法传递其中的幽默内核。 -

语言形式不可完全复制

双关语、谐音、押韵等语言技巧具有极强的语言特异性,英语笑话中“I used to be a baker, but I couldn’t make enough dough. Now I’m a banker—I make even more dough!”(“dough”既指“面团”又指“金钱”),中文译员很难找到一个词同时对应“面团”和“金钱”,若直译为“我以前是面包师,但赚不到足够的面团;现在我是银行家,赚更多面团”,虽然能解释意思,但失去了原文的俏皮感。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

时间压力下的即时重构

口译是实时进行的,译员需在说话人讲完笑话后立即反应,几乎没有时间反复推敲,尤其在会议或同声传译场景中,译员需同步听、记、译,对反应速度和临场应变能力要求极高。 -

听众反应的不可预测性

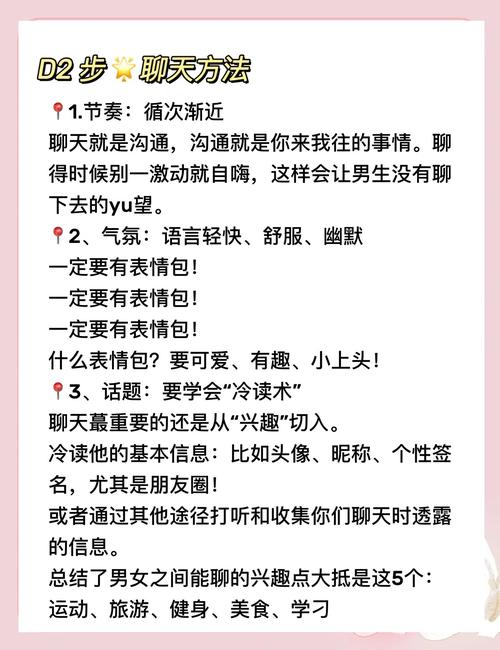

笑话的效果取决于听众的即时反馈,若译员重构的笑话未能引发预期反应,可能影响整体交流氛围,译员需提前判断听众的文化背景和接受度,灵活调整翻译策略。

口译处理笑话的具体策略

(一)文化适应:用目标文化元素重构笑点

当源语言笑点因文化差异难以直接传递时,译员可采用“功能对等”策略,用目标文化中广为人知的元素替代源文化元素,保留笑点的“意外感”和“共鸣”,将中文笑话“武松打虎”改编为西方听众熟悉的“大卫与歌利亚”,虽然故事细节不同,但“以弱胜强”的核心逻辑一致,能引发类似情感共鸣。

(二)语言补偿:放弃形式,保留逻辑

若语言技巧(如双关、谐音)无法复制,译员可优先保留笑话的逻辑框架和核心矛盾,通过解释或补充说明帮助听众理解,笑话“‘士’为知己者死,‘女’为悦己者容”,可译为“A scholar dies for those who appreciate him; a woman adorns herself for those who admire her.”,虽未保留“士”与“死”、“女”与“悦”的谐音,但通过清晰传达“付出与欣赏”的关系,保留了笑点的智慧内核。

(三)情景化翻译:结合上下文补充信息

在缺乏背景信息时,听众可能无法理解笑点的“铺垫”部分,译员可在翻译时适当补充上下文,帮助听众建立认知关联,若笑话涉及某国的政治事件,译员可简要添加“Here, he is referring to the recent political scandal...”,确保听众抓住笑点的“靶心”。

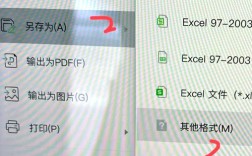

(四)灵活处理:放弃翻译或替代解释

当笑话的文化特异性过强、重构成本过高时,译员可选择放弃翻译,用“幽默无法完全翻译,但它的意思是……”等方式过渡,或用一句简短的俏皮话替代,避免冷场,针对中文网络流行语“我太难了”,可译为“I’m in a tough spot”并补充笑称,既传递了情绪,又保留了轻松感。

(五)非语言辅助:借助语气、表情和肢体动作

口译不仅是语言的转换,也是情感的传递,译员可通过夸张的语气、无奈的表情或肢体动作,暗示笑话的“荒诞感”或“自嘲意味”,弥补语言翻译的不足,翻译自嘲笑话时,配合耸肩或苦笑,能帮助听众理解说话者的意图,增强幽默效果。

案例分析:中英笑话口译实践

案例1:语言类笑话(双关)

中文原句:“为什么程序员喜欢用暗色主题?因为光吸引bug!”(“bug”既指“程序漏洞”,也指“昆虫”)

直译问题:“Why do programmers prefer dark themes? Because light attracts bugs!” 英语中“bug”的双关义与中文一致,但听众若不熟悉程序员文化,可能不理解“光吸引bug”的关联。

优化译法:“Why do programmers prefer dark themes? Because light attracts bugs—both the ones in code and the real insects!”(补充“代码中的漏洞”和“真实的昆虫”,强化双关效果)

案例2:文化类笑话(历史梗)

中文原句:“诸葛亮对魏延说:‘你乃反骨之人’,结果魏延真的反了。”

直译问题:“Zhuge Liang said to Wei Yan, ‘You have a rebellious bone,’ and Wei Yan really rebelled.” 西方听众可能不了解“反骨”在中国传统文化中“预判谋反”的典故。

优化译法:“Zhuge Liang, a wise strategist, once told Wei Yan, ‘Your facial structure suggests you’ll betray us.’ Wei Yan, offended, did eventually rebel—proving Zhuge Liang right.”(解释“反骨”为“面部结构暗示谋反”,并通过“offended”“proving right”等词还原情节逻辑)

口译处理笑话的注意事项

- 尊重文化禁忌:避免翻译可能冒犯听众的笑话(如涉及种族、宗教、性别敏感内容)。

- 保持说话者风格:若说话者通过自嘲制造幽默,译员需保留这种谦逊或调侃的语气,而非将其转为讽刺。

- 测试笑点效果:在非正式场合,可提前向目标文化听众预试笑话的接受度,调整翻译策略。

相关问答FAQs

Q1:如果笑话的双关语在目标语言中没有对应词,译员是否应该放弃翻译?

A1:不一定,放弃翻译应是最后的选择,译员可尝试以下方法:(1)解释双关含义,如“The word ‘dough’ means both ‘bread dough’ and ‘money’ in English, so the joke is about his career change.”;(2)用目标语言中的其他双关语替代,虽无法完全对应,但能保留幽默结构;(3)若时间紧迫,可简化为“a pun about money and baking”,让听众意识到这是一个文字游戏,避免误解。

Q2:如何判断听众是否能理解重构后的笑话?

A2:译员可通过以下线索判断:(1)观察听众的表情和肢体语言,如若出现微笑、点头或笑声,说明笑点有效;(2)注意听众是否提出疑问,如“Why is that funny?”可能暗示文化隔阂;(3)在正式场合前,可向主办方了解听众的文化背景和语言水平,提前调整翻译策略,对于国际会议,可准备“幽默翻译备注”,向听众简要说明笑点的文化背景,帮助理解。