内部招聘虽然能够快速填补岗位空缺、降低招聘成本,并增强员工对企业的归属感,但其弊端也不容忽视,这些弊端若未能有效管理和规避,可能对组织氛围、人才结构及长期发展产生负面影响。

内部招聘容易导致“近亲繁殖”现象,削弱组织创新活力,长期依赖内部选拔,会使员工思维模式、工作方法趋于同质化,缺乏外部新鲜血液带来的多元视角和创新动力,技术型企业若仅从内部提拔研发人员,可能因技术路径依赖而错失新兴领域的机会;传统企业内部晋升的管理者可能沿用旧有管理模式,难以适应数字化转型需求,这种“思维固化”问题在需要突破性创新的行业尤为突出,可能限制企业的市场竞争力。

内部招聘可能引发员工间的“小团体”矛盾,破坏公平竞争环境,当岗位空缺通过内部推荐或非正式渠道填补时,容易形成“关系导向”而非“能力导向”的晋升逻辑,导致其他员工对晋升机制产生质疑,某部门经理优先提拔与自己关系密切的下属,而非能力更强的员工,会打击团队士气,甚至引发“办公室政治”,内部竞争可能加剧同事间的对立情绪,原本协作紧密的团队因晋升竞争而产生隔阂,影响整体工作效率。

内部招聘可能导致人才“错配”,加剧岗位与能力的不匹配,内部员工虽熟悉企业文化和流程,但其专业技能未必与新岗位要求完全契合,将优秀的销售人才提拔至管理岗位,若其缺乏团队管理和战略规划能力,不仅无法胜任新角色,还可能浪费其原有的业务优势,这种“彼得原理”(即员工会被晋升至其无法胜任的岗位)现象在内部招聘中更为常见,既影响组织绩效,也可能导致员工因压力过大而离职。

内部招聘可能固化现有组织结构,阻碍变革进程,当企业需要调整部门职能或优化业务流程时,内部晋升的管理者可能因既得利益或习惯性思维而抵制变革,某企业计划合并两个重叠部门,但原部门负责人通过内部晋升留任后,可能出于维护自身权力范围而拖延整合,导致改革效果大打折扣,这种“路径依赖”问题会使组织难以适应外部环境变化,错失转型机遇。

内部招聘可能打击未被选拔员工的积极性,增加人才流失风险,当员工多次申请内部岗位未果,或认为晋升机会不公平时,其工作热情和忠诚度会大幅下降,尤其对于高潜力年轻员工,若内部发展通道狭窄,可能选择跳槽至外部寻求更广阔的晋升空间,某企业连续三次将重要岗位晋升机会给予“老员工”,导致几位优秀核心人才集体离职,给企业造成重大损失。

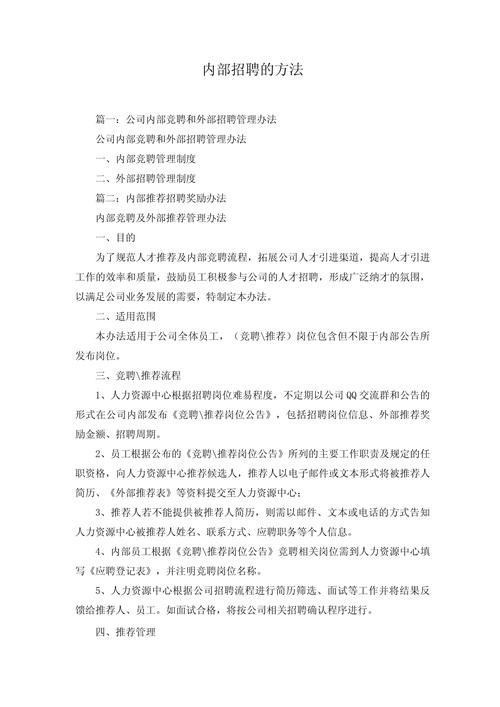

为缓解上述弊端,企业需建立科学的内部招聘机制,如明确晋升标准、引入竞聘答辩、结合外部招聘补充新鲜血液,并定期评估内部招聘对组织创新和人才结构的影响,确保内部选拔与外部招聘的动态平衡。

相关问答FAQs

Q1:如何避免内部招聘中的“近亲繁殖”问题?

A1:可通过以下方式规避:一是建立多元化的晋升标准,不仅考察资历和过往业绩,还强调创新思维和跨界学习能力;二是引入“外部视角”,例如在内部竞聘中邀请行业专家参与评审,或定期开放中高层岗位给外部候选人;三是鼓励内部员工参与外部培训、行业交流,拓宽知识边界,避免思维固化。

Q2:内部招聘引发员工不公平感时,企业应如何处理?

A2:需确保招聘流程透明化,公开岗位要求、选拔标准和结果反馈,避免“暗箱操作”;建立申诉机制,允许员工对晋升结果提出异议,并由HR部门或第三方机构进行复核;加强对管理者的培训,强调公平竞争的重要性,同时对因晋升未果而情绪受影响的员工进行疏导,提供职业发展指导,帮助其明确改进方向。