甲方与设计单位的沟通是项目成功的关键环节,贯穿于项目启动、方案设计、深化设计、施工配合及验收的全过程,有效的沟通能确保设计成果符合甲方需求、控制项目成本、保障进度和质量,反之则可能导致设计反复、成本超支、工期延误等问题,甲方作为项目的发起方和最终使用者,需建立系统化、专业化的沟通机制,与设计单位形成高效协作,以下从沟通原则、阶段要点、方法工具及常见问题应对四个维度,详细阐述甲方如何与设计单位沟通。

沟通的核心原则:明确目标、建立信任、保持专业

甲方与设计单位的沟通需基于三大核心原则:

- 目标一致性:双方需明确项目核心目标(如功能需求、成本控制、美学定位等),避免因目标模糊导致设计偏离,商业地产项目需兼顾品牌调性与商业坪效,甲方应在初期清晰传达“既要标志性外观,又要最大化租赁空间”的需求。

- 信任与尊重:设计单位是专业服务的提供者,甲方需尊重其专业判断,避免过度干预设计细节;设计单位也应主动理解甲方的商业逻辑,形成“专业互补”而非“对立关系”。

- 专业性与透明度需基于项目数据(如规范指标、成本限额、技术参数),避免主观臆断;双方应及时共享关键信息(如甲方变更需求、设计单位技术难点),确保信息对称。

分阶段沟通要点:从需求到落地

项目启动阶段:需求对齐与目标共识

沟通目标:明确项目定位、核心需求及约束条件,形成设计任务书。

关键动作:

- 需求调研与梳理:甲方需组织内部相关部门(如运营、成本、工程)召开需求研讨会,明确项目功能分区、面积指标、预算范围、时间节点等核心要求,形成书面《设计需求说明书》,住宅项目需明确户型配比、目标客群(如刚需/改善)、精装标准等。

- 设计任务书编制:将需求转化为可执行的设计输入,包括项目背景、设计范围、规范依据(如消防、节能)、交付成果(如方案文本、图纸清单)及时间计划,任务书需经双方确认,作为后续设计的“宪法”。

- 设计单位选择与对接:若尚未确定设计单位,甲方可通过招标或比选评估其类似项目经验、团队配置及设计理念;确定后需指定甲方对接人(如项目负责人),明确沟通层级(避免多头对接)。

方案设计阶段:创意碰撞与方向确认

沟通目标:平衡创意与可行性,确定方案方向。

关键动作:

- 方案汇报与评审:设计单位需提供多方案比选(如概念方案、平面布局、立面风格),甲方应组织内部评审会(邀请运营、成本等部门参与),重点评估方案是否符合需求、是否符合规划条件、是否存在重大技术风险。

- 反馈与优化:甲方反馈需具体、可执行,避免模糊表述(如“不喜欢”改为“立面材质需采用更现代的金属幕墙,成本控制在XX元/㎡以内”),对方案的重大调整(如功能布局变更),需同步评估对成本、工期的影响,形成书面变更记录。

- 关键节点确认:方案需通过政府规划审批,甲方需提前对接规划部门,明确设计要点,避免方案因不符合规范而返工。

初步设计与深化设计阶段:细节落地与协同优化

沟通目标:完善技术细节,协调各专业(建筑、结构、机电、景观等)接口,控制成本与质量。

关键动作:

- 专业协同会议:设计单位需组织各专业负责人召开协调会,解决专业冲突(如机电管线与梁位冲突、景观与建筑标高衔接问题),甲方需参与关键节点评审(如设备选型、材料样板确认),确保技术方案符合运营需求。

- 成本与进度管控:甲方成本部门需参与材料设备选型,对超出预算的方案提出优化建议(如用替代材料降低成本);工程部门需审核施工进度计划,确保设计进度满足现场节点要求。

- 成果审核:初步设计文件(如平面图、剖面图、主要材料表)需经甲方逐项审核,重点核查是否符合设计任务书、规范要求及成本限额,形成《设计审核意见表》反馈设计单位修改。

施工配合与验收阶段:问题解决与成果确认

沟通目标:解决现场设计问题,确保设计意图落地,完成成果验收。

关键动作:

- 设计交底与图纸会审:施工前,设计单位需向施工单位、监理单位及甲方进行设计交底,解释设计意图、技术难点及注意事项;甲方需组织图纸会审,解决图纸中的错漏碰缺(如尺寸标注矛盾、材料规格不明确)。

- 现场问题处理:施工过程中,若出现与设计不符的问题(如现场条件与地勘报告不符),甲方需组织设计单位、施工单位召开现场会,共同制定解决方案(如设计变更、签证),并形成书面记录。

- 竣工验收与成果归档:项目竣工后,甲方需组织设计单位、施工单位进行竣工验收,重点核查设计成果是否符合图纸要求、功能是否达标;验收合格后,双方需确认最终设计文件(如竣工图、设计变更单),并完成归档。

沟通方法与工具:提升效率的“润滑剂”

建立清晰的沟通机制

- 定期会议制度:设置周例会(解决日常问题)、月度评审会(检查设计进度)、专题研讨会(解决复杂问题),明确会议议程、参会人员及决策流程。

- 书面沟通优先:重要沟通(如需求变更、方案确认、设计变更)需采用书面形式(如邮件、函件),避免口头歧义;双方需指定专人负责文件签收与存档。

- 分层沟通:技术问题由专业对接人沟通,重大决策由双方负责人沟通,确保信息传递准确、决策高效。

运用数字化工具

- 协同管理平台:使用BIM(建筑信息模型)平台实现三维可视化沟通,提前发现设计冲突;使用项目管理软件(如钉钉、飞书)共享文件、跟踪任务进度,实时同步信息。

- 可视化沟通工具:通过效果图、VR/AR模型、动画演示等方式,直观呈现设计成果,帮助甲方理解设计意图,减少因“想象偏差”导致的反复。

非正式沟通的补充

在正式会议之外,可安排非正式交流(如现场踏勘、行业案例分享),增进双方理解,缓解紧张关系,甲方邀请设计单位参观已建成的类似项目,帮助其更直观地理解甲方需求。

常见问题与应对策略

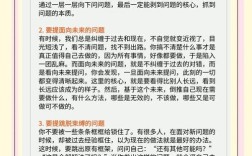

问题1:设计成果与甲方需求不符,反复修改导致进度延误

原因:需求沟通不清晰(如甲方未明确核心诉求)、设计单位对需求理解偏差、需求变更频繁。

应对策略:

- 前期通过《设计需求说明书》明确“必须满足”和“优先满足”的需求,双方签字确认;

- 采用“原型法”,先输出初步方案(如户型草图、立面意向图),经甲方确认后再深化,避免大范围返工;

- 建立变更管理流程,需求变更需提交《变更申请单》,评估对成本、工期的影响,经双方负责人审批后方可执行。

问题2:设计单位专业协同不足,导致各专业冲突(如建筑与机电管线冲突)

原因:设计单位内部各专业沟通不畅,缺乏全周期思维。

应对策略:

- 甲方在招标时明确要求设计单位提供“专业负责人名单”,并承诺建立专业协调机制;

- 在初步设计阶段,要求设计单位提交《专业协同检查表》,列出各专业接口问题及解决方案;

- 引入第三方审图机构,对设计文件进行专业审查,提前发现冲突点。

相关问答FAQs

Q1:甲方如何在有限预算内,让设计单位既保证设计品质又控制成本?

A:甲方需在项目初期明确“成本红线”,并与设计单位签订“限额设计”协议,将成本指标分解到各专业(如结构成本、机电成本),过程中可采取以下措施:① 提供类似项目的成本数据,作为设计参考;② 对关键材料设备采用“价值工程分析”,在满足功能的前提下降低成本;③ 邀请成本部门参与设计评审,对超预算方案提出优化建议;④ 对设计单位提出的合理化节约方案给予奖励,激励其主动控制成本。

Q2:设计过程中,甲方临时提出重大需求变更(如增加功能、调整布局),如何协调设计单位配合?

A:临时需求变更易引发设计反复和成本超支,甲方需按以下步骤处理:① 评估变更必要性:组织内部相关部门分析变更对项目功能、成本、工期的影响,形成《变更可行性报告》;② 书面申请:向设计单位提交《设计变更申请单》,明确变更内容、原因及期望目标;③ 协商方案:设计单位在收到申请后,需在规定时间内(如3-5个工作日)提供变更方案(含图纸、工程量增减、成本变化),甲方组织评审确认;④ 签订补充协议:双方就变更后的设计成果、费用调整(若有)、工期顺延等签订书面补充协议,避免后续争议。