产品引入招聘是企业在推出新产品或服务过程中,确保团队具备匹配能力的关键环节,其核心是通过精准的人才识别与吸纳,构建一支能够支撑产品从概念落地到市场成功的专业化队伍,这一过程并非简单的岗位填补,而是基于产品战略、市场定位和用户需求的系统性人才布局,需结合产品生命周期特点,动态调整招聘策略与人才标准,最终实现产品目标与团队能力的深度耦合。

产品引入招聘的核心逻辑与战略定位

产品引入期作为产品生命周期的初始阶段,通常面临市场需求不明确、产品功能需迭代验证、商业模式待探索等挑战,此时招聘的核心目标并非“填补空缺”,而是“组建能打硬仗的先锋队”——团队需兼具“快速试错能力”“用户洞察力”和“跨协作执行力”,互联网新产品引入期可能需要招聘具备“MVP(最小可行产品)开发经验”的产品经理,以快速验证核心功能;硬件类产品则可能侧重招聘“供应链整合专家”,解决初期生产与交付的痛点。

从战略层面看,产品引入招聘需与产品战略深度绑定,若产品定位为“技术驱动型”(如AI算法工具),招聘时需优先考察候选人的技术深度与创新潜力;若定位为“用户导向型”(如社交APP),则需侧重用户研究能力与场景化思维,还需预判产品成长阶段的人才需求,例如在引入期储备“可迁移能力”强的复合型人才,为后续规模化扩张奠定基础。

产品引入招聘的关键环节与实施步骤

基于产品战略拆解人才画像

人才画像的构建需跳出“岗位说明书”的传统框架,转向“产品需求-能力模型”的映射,具体步骤包括:

- 明确产品核心目标:3个月内推出MVP并获取10万种子用户”,需拆解出“用户增长”“产品迭代”“市场验证”三大核心任务;

- 定义关键能力项:对应任务提炼“硬能力”(如数据分析工具使用、敏捷开发流程)与“软能力”(如跨部门沟通、抗压能力);

- 识别差异化特质:快速学习能力”(适应产品不确定性)、“用户同理心”(精准捕捉需求痛点)。

以SaaS类新产品为例,其核心人才画像可能包含:

| 角色 | 核心能力 | 差异化特质 |

|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|

| 产品经理 | 需求挖掘、原型设计、数据分析能力 | 对行业痛点的敏感度、MVP规划能力 |

| 增长运营 | 用户分层、活动策划、渠道转化经验 | 数据驱动思维、快速迭代试错勇气 |

| 技术开发(前端)| 前端框架(如React/Vue)、性能优化、跨端适配能力 | 对用户体验细节的极致追求、技术方案落地效率 |

设计精准的招聘渠道与触达策略

产品引入期的招聘需“精准狙击”目标人群,避免“广撒网”导致的资源浪费,渠道选择可遵循“场景化匹配”原则:

- 垂直领域渠道:技术类岗位优先考虑GitHub、CSDN、Stack Overflow;产品类岗位关注人人都是产品经理、PMCAFF;高端岗位则通过LinkedIn、行业峰会定向触达;

- 内部推荐激活:鼓励现有员工推荐“同频共振”的伙伴,例如设置“伯乐奖”,推荐入职满3个月者给予奖励,推荐的人才往往对企业文化适配度更高;

- 引流:通过发布“产品开发日记”“用户故事征集”等内容,吸引对产品理念认同的候选人,例如某教育新产品在知乎发布“我们如何用3个月解决00后学习痛点”文章,吸引200+份简历。

构建产品导向的面试评估体系

传统面试侧重“过往经验复现”,而产品引入期面试需聚焦“未来能力预测”,可设计“三阶评估法”:

- 初筛:简历与作品集解码:重点关注候选人在过往项目中“如何解决不确定性问题”(如“产品上线后数据不及预期,你如何调整?”),而非仅罗列职责;

- 复筛:场景化任务测试:例如让产品候选人完成“针对XX用户的MVP功能优先级排序”,让运营候选人制定“种子用户激活方案”,通过任务输出考察实际能力;

- 终面:文化契合与战略共鸣:由创始人或核心产品负责人面试,重点沟通“对产品价值的理解”“如何应对引入期的资源限制”,判断候选人与产品成长的“长期协同性”。

人才入职与融合:从“招聘终点”到“团队起点”

优秀人才的引入需配套“快速融入机制”,避免因文化隔阂或目标模糊导致流失,具体措施包括:

- 入职前“预沟通”:提前发送产品白皮书、团队介绍、近期目标,让候选人提前进入工作状态;

- 30天融入计划:设置“产品认知周”(深度学习产品文档与用户反馈)、“业务对接周”(与核心部门1对1沟通)、“实战任务周”(参与小型迭代项目),逐步建立归属感;

- 定期反馈与校准:入职1周、1个月进行1对1沟通,及时解决困惑,同步对齐产品目标调整方向,确保个人与团队步调一致。

产品引入招聘的常见挑战与应对

-

挑战1:人才标准模糊,导致“招错人”

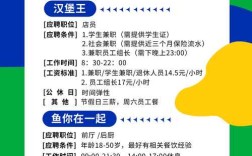

应对:以“产品目标”为锚点,通过“核心能力项+可迁移特质”明确“必须具备”与“可以培养”的能力项,用户增长经验”是加分项,但“数据驱动思维”是必须项,避免陷入“经验崇拜”而忽视潜力。 (图片来源网络,侵删)

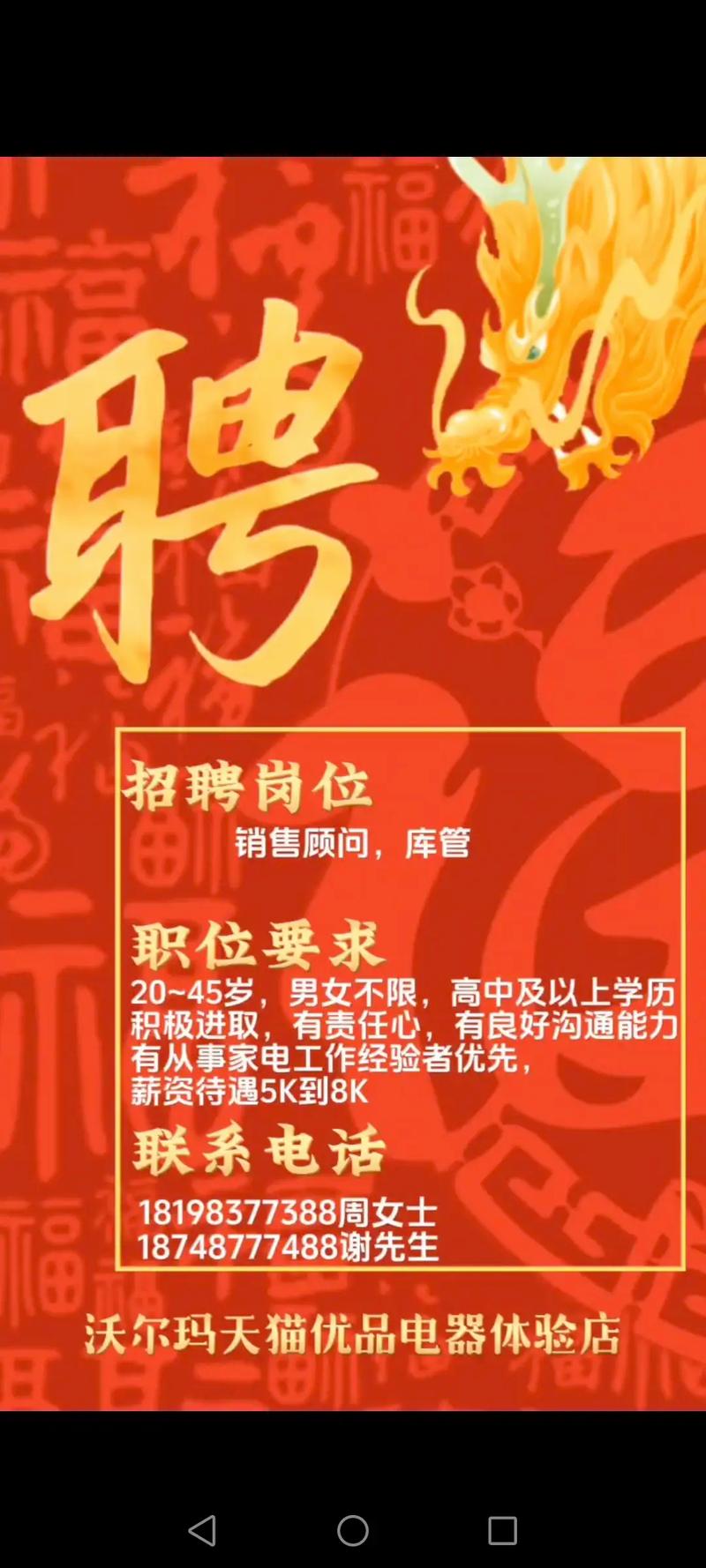

(图片来源网络,侵删) -

挑战2:高端人才吸引难,薪酬竞争力不足

应对:打造“非现金吸引力包”,产品早期参与权”(享受股权/期权)、“决策话语权”(直接向创始人汇报)、“资源倾斜权”(优先调配预算与人力),满足高端人才对“成就感”与“成长空间”的核心诉求。 -

挑战3:招聘周期过长,错失产品窗口期

应对:采用“敏捷招聘”模式,将招聘流程拆解为“小步快跑”的迭代环节:初筛-复筛”压缩至3天内完成,“终面”采用“视频+现场”结合,同步推进背景调查与offer谈判,确保关键岗位15天内到岗。

相关问答FAQs

Q1:产品引入期如何平衡“经验丰富者”与“潜力新人”的招聘比例?

A:需根据产品类型与团队能力基线动态调整,若产品为“技术驱动型”且团队缺乏核心技术积累,可优先招聘60%经验丰富者(作为“定海神针”),搭配40%潜力新人(注入创新思维);若产品为“模式创新型”且团队已有资深框架,可提高新人比例至50%,重点考察“学习能力”与“用户敏感度”,避免“经验固化”导致路径依赖,核心原则是:经验者“解决已知问题”,新人“探索未知可能”,二者需形成能力互补而非同质竞争。

Q2:当产品方向尚未完全明确时,如何确保招聘的人才适应后续变化?

A:可通过“能力素质模型”前置应对,重点考察候选人的“可迁移能力”而非“固定技能”。

- 学习敏锐度:通过“过去3个月自主学习并掌握的技能”“面对全新领域时的学习方法”等问题,判断快速适应能力;

- 系统思维:让候选人描述“过往项目中如何平衡短期目标与长期规划”,考察应对不确定性的策略性;

- 跨界协作能力:设置“模拟跨部门冲突场景”(如技术团队认为需求不切实际,产品团队坚持推进),观察沟通与妥协技巧,入职后通过“轮岗机制”(如产品经理参与1次技术评审、运营助理体验用户反馈流程)拓宽能力边界,增强团队对变化的整体韧性。