在设计领域,招聘数据的分析与运用已成为企业优化人才战略、提升团队效能的核心环节,无论是互联网大厂、设计工作室还是传统企业的设计部门,都越来越依赖数据驱动招聘决策,从需求定义、渠道筛选到候选人评估、留存分析,全流程的数据化运营能够显著降低招聘成本、缩短招聘周期,并确保团队设计能力的持续进化,以下将从设计招聘数据的核心维度、分析框架、实践案例及优化方向展开详细阐述。

设计招聘数据的核心维度与指标体系

设计岗位的招聘数据不仅包括常规的招聘流程指标,还需结合设计岗位的特性,关注创意能力、协作能力、项目经验等隐性素质的量化评估,核心数据维度可分为以下几类:

招聘需求与规划数据

该维度数据用于验证设计团队的人员配置合理性,避免盲目扩张或人才短缺,关键指标包括:

- 设计岗位需求缺口率:(当前设计岗位数量 - 理想配置数量)/ 理想配置数量 × 100%,反映团队规模是否匹配业务发展需求。

- 岗位需求响应时长:从业务部门提出设计需求到HR发布招聘信息的平均时间,时长过长可能导致项目延期。

- 岗位类型分布:如UI/UX设计师、视觉设计师、交互设计师、设计研究员等岗位的需求数量占比,体现团队设计能力结构的合理性。

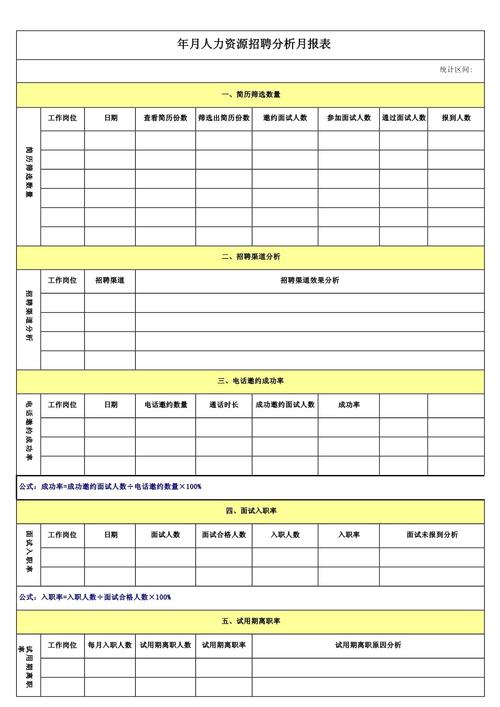

招聘渠道效能数据

不同渠道的候选人质量与成本差异显著,需通过数据筛选高效渠道,核心指标包括:

- 渠道简历转化率:某渠道投递简历中进入面试环节的比例,优质渠道(如内推、垂直设计社区)通常转化率更高。

- 渠道成本效益比:单渠道招聘总成本(含广告费、猎头费等)/ 通过该渠道入职人数,评估渠道的经济性。

- 渠道留存率:通过某渠道入职的设计师在6个月或1年内的留存比例,反映渠道候选人与岗位的匹配度。

以某互联网公司为例,其2023年设计岗位招聘渠道数据如下表所示:

| 招聘渠道 | 简历投递量 | 面试转化率 | 入职人数 | 单人招聘成本(元) | 6个月留存率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 内部推荐 | 120 | 35% | 18 | 3,500 | 85% |

| 猎头合作 | 80 | 25% | 12 | 15,000 | 70% |

| 设计垂直社区 | 200 | 15% | 15 | 6,000 | 60% |

| 综合招聘平台 | 500 | 8% | 20 | 4,500 | 50% |

数据显示,内推渠道虽简历量少,但面试转化率与留存率最高,成本效益最优;综合招聘平台简历量大,但筛选成本高,留存率偏低,需优化简历初筛流程。

候选人评估数据

设计岗位的评估需兼顾硬技能与软实力,可通过多维度数据量化候选人表现:

- 技能测试通过率:如设计软件操作(Figma、Sketch)、手绘能力、原型设计等测试的通过比例。

- 作品集评分:由设计专家团队对作品集的创新性、商业价值、用户体验等维度进行1-5分评分,平均分≥4分为优秀。

- 面试评分一致性:多位面试官对同一候选人的评分差异系数,差异过大可能说明评估标准不统一。

- 背景调查通过率:核实候选人过往项目经验、离职原因等的真实情况,避免履历造假。

入职后表现数据

招聘的最终目标是实现人岗匹配,需通过入职后数据反推招聘质量:

- 试用期通过率:候选人在试用期内通过考核的比例,低于80%可能说明评估标准与岗位要求脱节。

- 项目贡献度:入职3个月内参与项目数量、设计方案采纳率、用户满意度评分等。

- 团队协作评分:通过360度评估,获取同事对其沟通能力、团队配合度的反馈。

设计招聘数据的分析框架与应用

孤立的数据指标难以指导决策,需建立“数据收集-清洗-分析-应用”的闭环框架:

数据收集与清洗

通过ATS( applicant tracking system,申请人跟踪系统)、HRIS(人力资源信息系统)等工具自动化收集简历数据、面试记录、入职信息等,同时设计自定义数据字段(如“作品集链接”“设计工具熟练度”),清洗阶段需剔除重复数据、缺失值,统一数据格式(如将“精通Figma”“熟练使用Figma”统一标注为“Figma-熟练”)。

多维度交叉分析

- 渠道与岗位类型匹配度:分析UI设计师更倾向于从垂直社区(如站酷、UI中国)获取,而UX设计师则可能通过行业会议、猎头渠道找到高端人才。

- 评估环节与入职表现相关性:若发现“作品集评分”与“项目采纳率”相关性达0.7,而“面试沟通评分”相关性仅0.3,说明应强化作品集在评估中的权重。

- 招聘周期与留存率关系:招聘周期超过60天的岗位,其6个月留存率可能比30天内入职的岗位低20%,需优化面试流程以缩短周期。

数据驱动的招聘策略优化

- 需求端优化:若“视觉设计师”岗位需求缺口率持续为负(即冗余),可暂停招聘并转向培养现有员工向动效设计、3D设计等新兴能力转型。

- 渠道端调整:根据渠道成本效益比,将预算向内推、垂直社区倾斜,同时淘汰低效的综合平台渠道。

- 评估端标准化:建立“技能测试(40%)+作品集(30%)+项目案例面试(20%)+文化匹配(10%)”的加权评分模型,减少主观偏差。

设计招聘数据的挑战与未来方向

当前设计招聘数据应用仍面临三大挑战:一是设计能力量化难,如“创意”“审美”等软素质缺乏统一评估标准;二是数据孤岛现象,招聘数据与绩效数据、项目数据未打通,难以形成候选人全生命周期画像;三是隐私保护风险,候选人作品集、个人信息的使用需符合GDPR等法规要求。

随着AI技术的发展,设计招聘数据将呈现两大趋势:一是AI辅助评估工具的应用,如通过计算机视觉技术分析作品集风格一致性,或自然语言处理技术解析面试文本中的情绪倾向;二是预测性分析模型的构建,通过历史数据预测候选人的离职概率、项目成功率,实现“精准招聘”。

相关问答FAQs

Q1:设计岗位如何平衡“作品集质量”与“学历背景”在招聘数据中的权重?

A1:权重分配需结合岗位类型与公司阶段,对于初级设计岗位(如视觉设计师),学历背景(如设计专业科班)可作为基础门槛(权重占比30%),重点考察作品集的规范性、技术执行力(权重占比60%);对于高级设计岗位(如设计总监),学历权重可降至10%,更关注作品集的商业落地案例、团队管理经验(权重70%),初创公司可适当放宽学历要求,优先选择作品集突出、有项目实战经验的候选人;成熟企业则需平衡学历与能力,确保团队知识结构的系统性,可通过“学历+作品集双盲测试”减少偏见,如先匿名评估作品集,再结合学历背景综合打分。

Q2:如何通过招聘数据优化设计团队的文化匹配度?

A2:文化匹配度的数据化可从三方面入手:一是建立文化行为指标,如“跨部门协作频率”“设计系统共建贡献度”等,通过入职后3-6个月的绩效数据量化文化契合度;二是面试环节增加结构化行为面试题,如“请举例说明你如何与产品经理分歧并达成共识”,通过候选人回答的关键词(如“倾听”“数据支撑”“用户价值”)匹配公司文化价值观;三是分析离职员工的离职原因数据,若“团队协作不畅”占比超30%,说明招聘中需强化候选人沟通能力评估,可通过“无领导小组设计工作坊”等场景化测试观察其协作风格,最终将文化匹配度纳入招聘评分模型(建议权重15%-20%),避免“能人”与团队文化冲突导致的流失。