设计师在字体选择与应用中,若缺乏系统思维和细节把控,极易陷入字体使用的误区,不仅影响视觉美感,更可能削弱信息传达效率,要避免字体使用中的常见问题,需从字体选择、组合逻辑、功能适配、文化适配及版权合规五个维度构建系统化认知。

字体选择的首要原则是克制与精准,许多设计师热衷于使用过多装饰性字体,试图通过花哨样式吸引注意力,却导致视觉焦点分散,信息层级混乱,避免这一问题的关键在于建立“字体即工具”的认知——字体是服务于内容的载体,而非自我表达的舞台,正文排版应优先选择易读性高的无衬线字体(如思源黑体、苹方)或经典衬线字体(如思源宋体、Times New Roman),避免使用笔画过粗、装饰元素过多的字体;标题可适当选用具有设计感但结构清晰的字体,但需确保与正文风格统一,需警惕“字体堆砌”现象,同一版面中字体种类建议控制在3种以内,可通过字重(如粗体、常规体)、字号、颜色等变化区分层级,而非依赖不同字体的切换。

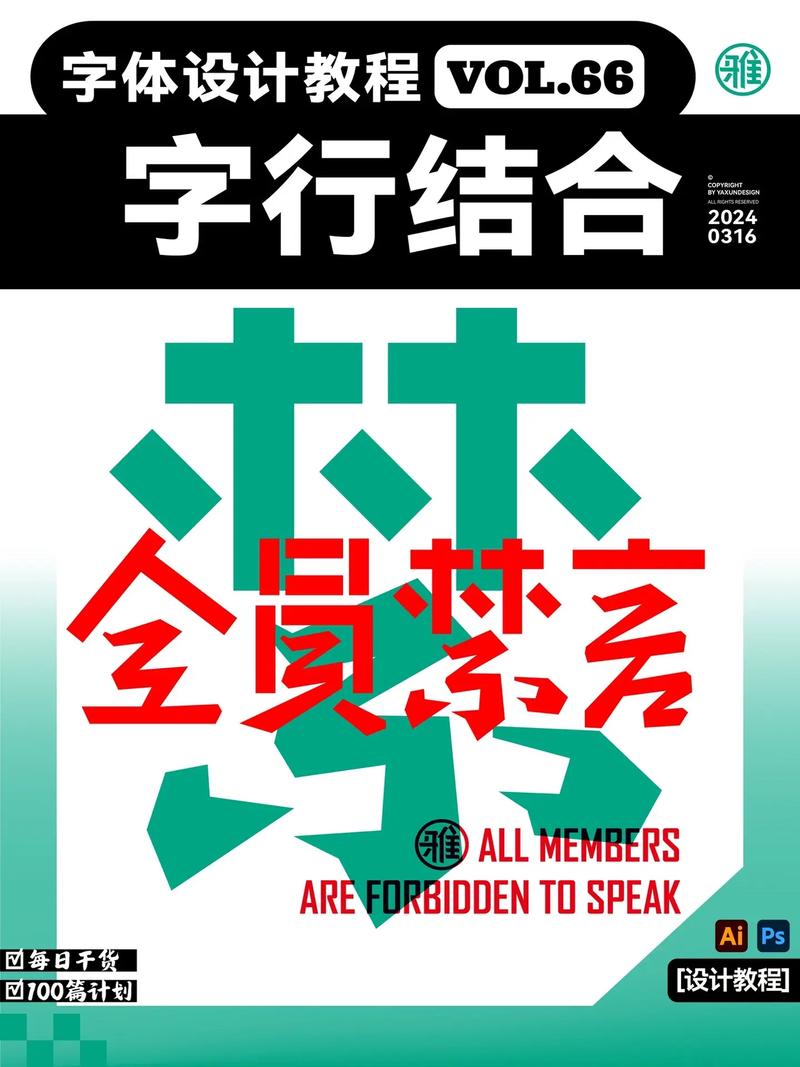

字体组合需遵循视觉逻辑与和谐性原则,常见的误区包括风格冲突(如复古衬线与未来感无衬线混用)、比例失调(如正文与标题字号差异过小)、节奏混乱(缺乏统一的字间距与行间距规范),避免此类问题需掌握“字体家族”的应用技巧:优先选择同一字族的不同字重与字宽变体(如Helvetica的Light、Bold、Condensed),既能保证风格统一,又能通过细微变化丰富层次,若需跨字族组合,需确保两者存在共通视觉特征,例如笔画粗细比例、字面率、x高度等参数的协调,可通过表格对比关键参数,确保组合合理性:

| 参数 | 协调要求 | 示例(搭配合理) | 示例(搭配冲突) |

|---|---|---|---|

| 字重对比 | 差异明显但不过于悬殊 | 思源黑体 Bold + Regular | 思源黑体 Bold + 华文行楷 |

| x高度 | 相近或形成渐进关系 | Arial + Georgia | 方正喵呜 + 宋体 |

| 字面率 | 比例接近(如0.8-0.9) | 苹方 + 小标宋 | 汉仪粗圆体 + 楷体 |

| 视觉节奏 | 字间距/行间距比例一致 | 字间距0.05em + 行距1.6 | 字间距0.1em + 行距1.2 |

功能性适配是字体应用的底层逻辑,尤其在数字媒介中需格外重视,设计师常忽视不同场景下的字体需求:移动端界面需优先考虑小字号下的清晰度,避免使用过细的笔画或复杂的细节;印刷品(如书籍)则需通过衬线字体提升长文阅读的舒适度;动态设计中需选择结构简洁的字体,避免动画变形后导致字符识别困难,需注意字体的“字重适配性”——部分字体在放大时表现良好,缩小后笔画糊连;而某些字体在特定字重下会存在“视觉失衡”(如字重过轻时字符“密不透风”,过重时则“拥挤不堪”)。

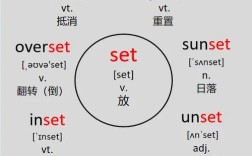

文化适配是全球化设计中的必修课,直接将西文字体用于中文内容,或忽视不同语言字符的视觉特征,会导致版面松散、比例失调,西文字母的x高度与中文字符的字面率存在天然差异,混排时需通过调整字间距(中文字符间距通常略大于西文)或选择“中西文和谐”的字体(如阿里巴巴普惠体、思源系列)来优化,需注意特定文化的禁忌:如阿拉伯语从右至左的书写逻辑、日文汉字与假名的组合规范等,避免因文化差异造成信息误读。

版权合规是设计师不可逾越的红线,免费商用字体(如思源系列、站酷字体)虽降低了使用门槛,但仍需仔细阅读授权条款,明确使用范围(如是否允许用于商业标识、产品包装等);付费字体需确认授权范围是否涵盖项目类型(如网页、APP、印刷品等),避免因授权不清引发法律风险,建议建立个人字体库分类管理,将商用授权字体、个人创作字体、测试用字体明确区分,确保项目用字合规。

相关问答FAQs

Q1:如何判断两种字体是否适合搭配使用?

A:可从三个维度综合判断:一是风格统一性,两种字体需同属一种风格体系(如现代无衬线、古典衬线)或存在共通视觉元素(如相似的圆角、笔画末端处理);二是参数协调性,通过对比x高度、字面率、字重比例等参数,确保视觉重量平衡;三是试排检验,将两种字体组合应用于实际文案(如标题+正文),观察整体是否和谐、层级是否清晰,若组合后出现“抢眼”或“割裂”感,则需调整或更换字体。

Q2:移动端界面字体选择有哪些常见误区?

A:常见误区包括:一是过度追求装饰性,使用笔画复杂的字体导致小字号下模糊不清;二是忽视系统字体的适配性,未针对iOS(苹方/旧款Helvetica)和Android(思源黑体/Roboto)的系统特性选择默认字体,导致第三方字体加载失败时体验差;三是字号过小,正文建议不小于12px(iPhone X等小屏设备可适当增大),同时通过字重(如Regular→Medium)提升可读性;四是忽视字间距,移动端字间距建议设置为-0.02em至0.05em,避免紧凑或松散影响阅读节奏。