在当前数字化与产业升级的双重驱动下,IP(知识产权)相关人才已成为企业创新发展的核心资源,尤其在常州这样的制造业强市,IP人才的招聘需求呈现出专业化、复合化、高端化的趋势,常州作为长三角重要的先进制造业基地,近年来在新能源、新材料、高端装备等领域加速布局,企业对IP人才的需求不再局限于传统的专利代理,而是扩展到IP战略规划、资产运营、风险防控、技术转化等全链条岗位,这对招聘工作提出了更高要求。

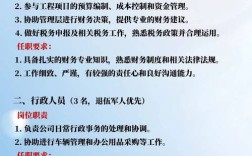

从招聘需求端来看,常州的IP岗位类型可分为技术型、管理型、运营型三大类,技术型岗位如专利工程师、IP分析师,通常要求 candidates 具备理工科背景(如机械、电子、化工等),熟悉专利挖掘、布局流程,并能理解技术方案与法律保护的衔接;管理型岗位如IP经理、法务经理,需具备5年以上IP管理经验,熟悉国内外知识产权法律法规,能制定企业IP战略并推动落地;运营型岗位如IP运营专员、技术转移经理,则需具备市场洞察力,擅长IP资产评估、许可谈判及商业化运作,值得注意的是,随着企业出海需求增加,熟悉PCT国际专利申请、海外维权、跨境IP纠纷处理的国际化人才成为招聘热点,薪资水平较传统岗位高出20%-30%。

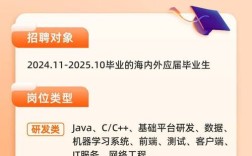

在招聘渠道上,企业需结合岗位特性选择差异化策略,对于基础技术岗位,常州本地高校如江苏理工学院、常州大学的就业招聘会、校企合作实习基地仍是主要来源,企业可通过设立“IP人才奖学金”、开展“知识产权进校园”活动提前锁定优秀毕业生;对于中高端管理岗位,专业招聘平台(如智联卓聘、猎聘)、行业社群(如IP人俱乐部、专利代理师微信群)以及行业峰会(如中国(常州)国际知识产权大会)的精准触达效果显著,通过内部员工推荐的成功率可达40%以上,需完善激励机制,针对稀缺的国际化IP人才,可考虑与上海、南京等一线城市的人力资源机构合作,利用其跨境人才库资源。

招聘过程中,企业需重点关注候选人的“专业能力+行业经验+软实力”三维匹配度,专业能力可通过笔试(如专利撰写案例分析、法律条文解读)和实操考核(如模拟IP尽职调查)评估;行业经验则需考察候选人是否熟悉常州重点产业(如新能源汽车、光伏)的技术特点及IP布局痛点;软实力方面,沟通协调能力、跨部门协作意识及抗压能力尤为重要,尤其是IP岗位需频繁对接研发、法务、市场等部门,高效协同是推动工作的关键。

为提升招聘效率,企业可建立IP人才胜任力模型,明确各层级岗位的核心要求,初级专利工程师的核心能力包括“技术文献检索能力”“专利申请文件撰写规范”;IP总监则需具备“IP战略与企业业务的对齐能力”“IP风险预警体系搭建能力”,以下为常州IP岗位常见能力要求参考表:

| 岗位层级 | 核心能力要求 | 优先加分项 |

|---|---|---|

| 初级专利工程师 | 熟悉专利法及审查指南、技术方案理解能力 | 有专利代理师资格证、理工科硕士学历 |

| IP经理 | 专利布局规划能力、侵权风险分析能力 | 管理过10人以上IP团队、主导过重大项目IP诉讼 |

| IP运营专员 | IP资产评估能力、商业化谈判经验 | 有技术转移项目案例、熟悉资本市场IP运作 |

企业需关注IP人才的职业发展诉求,提供清晰的晋升路径(如专利工程师→IP主管→IP经理→IP总监)及多元化培训(如专利代理人资格考试辅导、IP战略管理课程、海外知识产权法律研修),通过“成长型薪酬体系”(基本工资+绩效奖金+项目分红+股权激励)增强人才黏性,常州的产业园区(如常州国家高新区、武进国家高新区)可牵头建立“IP人才联盟”,整合企业需求与高校资源,推动产学研用深度融合,形成人才培养与引进的良性生态。

相关问答FAQs

Q1:常州企业在招聘IP人才时,如何判断候选人是否具备产业适配性?

A1:产业适配性需结合“技术背景+行业经验+业务理解”综合判断,要求候选人具备与所在行业相关的理工科专业背景(如新能源企业需电化学、材料背景);考察其过往IP项目经验是否与常州重点产业方向匹配(如高端装备企业关注专利规避设计经验);可通过情景模拟(如“针对某技术方案如何设计IP保护策略”)评估其对行业技术痛点和商业模式的理解深度,优先选择有同行业头部企业从业经历的候选人。

Q2:常州中小型企业IP预算有限,如何高效招聘性价比高的IP人才?

A2:中小企业可采取“核心岗位全职+辅助岗位外包”的混合模式,核心IP战略岗位(如IP经理)需全职引进,确保企业IP方向把控;基础专利申请、流程管理等事务性工作可委托给本地专利代理机构或通过兼职IP顾问解决,降低人力成本,与常州大学、江苏理工学院等高校建立“实习-就业”合作,招募优秀应届生进行培养,其薪资成本较有经验人才低40%-50%,且可塑性更强,利用政府人才政策(如“龙城英才计划”中IP人才补贴)降低招聘成本,提高投入产出比。