在合法合规的前提下,实现个人日赚10万的高收入后,税务规划需要基于税法框架,通过合理利用税收政策、优化收入结构等方式降低税负,但必须明确“避税”与“偷税漏税”的本质区别——前者是合法利用税收优惠和制度设计,后者则是通过虚假申报、隐匿收入等违法行为逃税,后者将面临法律严惩,以下从合法税务筹划角度,结合个人所得税政策及相关法规,详细分析高收入人群的税务优化思路。

明确收入性质:区分综合所得与经营所得的税负差异

个人日赚10万,若按月计算月收入可达300万,年收入可能超过3600万,不同收入类型的计税方式差异巨大,直接影响税负。

综合所得 vs. 经营所得的税率对比

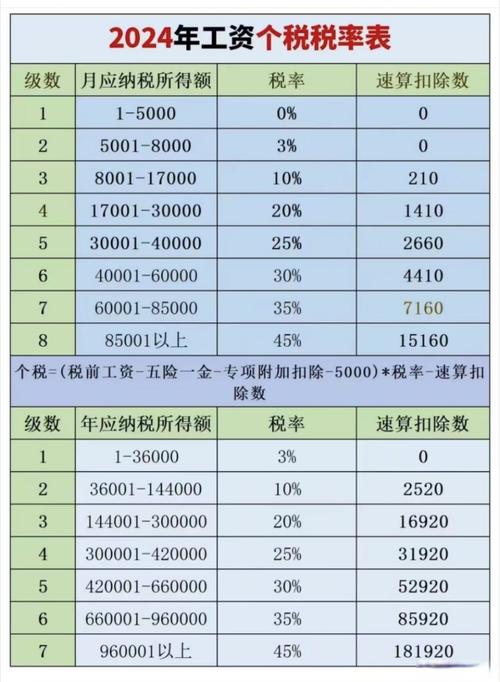

综合所得(工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费)适用3%-45%的超额累进税率,年度综合所得扣除6万元基本减除费用、专项扣除(三险一金)、专项附加扣除(子女教育、房贷利息等)后,按年汇算清缴;经营所得(个体工商户、个人独资企业、合伙企业)适用5%-35%的超额累进税率,扣除成本、费用及损失后计算应纳税所得额。

若收入被归类为“劳务报酬”,单次收入超过2万元需加成征税(即应纳税所得额=收入额×(1-20%)),3万元以上加成20%,实际税率可能飙升至40%;而若通过设立个体工商户或个人独资企业,将收入转化为“经营所得”,且能合理列支成本(如办公费、人员工资、原材料等),税负可能显著降低,年经营所得100万,扣除成本费用后应纳税所得额50万,适用税率35%,速算扣除数6.55万,应纳税额=50万×35%-6.55万=10.95万,综合税负约21.9%;若按劳务报酬计算,100万收入应纳税所得额=100万×(1-20%)=80万,适用税率40%,速算扣除数7000,应纳税额=80万×40%-0.7万=31.3万,综合税负31.3%,税负差距近10个百分点。

利用经营所得的核定征收政策

部分地区对个体工商户、个人独资企业实行核定征收(核定应税所得率或定期定额),若应税所得率核定为10%,则年收入100万,应纳税所得额=100万×10%=10万,适用税率5%,应纳税额=10万×5%=0.5万,综合税负仅0.5%,但需注意:核定征收政策需符合地方税务部门规定,且近年已逐步收紧,仅适用于真实经营、账册不健全的小型微利主体,不能为核定征收而空壳经营,否则可能被认定为“虚开发票”或“偷税”。

合理利用税收优惠政策:专项附加扣除与区域性优惠

最大化专项附加扣除扣除额

综合所得纳税人可享受7项专项附加扣除:子女教育(每个子女每月2000元)、继续教育(学历教育每月400元或职业资格3600元/年)、大病医疗(每年最高8万元)、住房贷款利息或住房租金(二选一,贷款利息每月1000元,租金根据城市等级800-1500元)、赡养老人(独生子女每月2000元,非独生子女分摊),若纳税人同时符合多项条件,例如有1个子女、房贷、赡养老人,每月可扣除2000+1000+2000=5000元,年扣除6万元,直接降低应纳税所得额。

享受区域性税收优惠政策

部分地区针对特定行业或人群有税收返还或奖励政策,

- 海南自由贸易港:对在海南注册且实质性运营的企业,鼓励类产业企业减按15%征收企业所得税(个人独资企业、合伙企业经营所得可比照适用);

- 西部大开发地区:鼓励类产业企业减按15%征收企业所得税,个人股东从企业取得的分红可享受优惠;

- 地方税收返还:部分经济开发区为招商引资,对企业增值税、所得税地方留存部分给予一定比例返还(如返还40%-70%),个人可通过设立企业并入驻园区,间接提高实际收益。

需注意:区域性优惠需满足“实质性经营”要求,如企业注册地、实际经营地、主要人员社保地一致,且有真实的业务和收入来源,否则无法享受优惠。

优化收入结构:分拆收入与合理利用税收递延工具

分拆收入,降低适用税率

若单一收入类型导致税率过高,可通过合法分拆降低税负。

- 工资与分红结合:将部分工资转化为公司分红(需缴纳20%股息红利个人所得税),但若企业适用15%的优惠税率,分红税负可能低于工资的45%最高税率;

- 劳务报酬与特许权使用费分离:若提供技术服务的同时转让相关技术专利,将部分收入转化为“特许权使用费”(适用20%比例税率),避免劳务报酬的加成征税;

- 境内与境外收入划分:若为外籍个人或港澳台居民,在境内居住天数不满90天(或183天,根据税收协定),境外收入无需缴纳个人所得税,可通过合理安排工作地(如境外提供部分服务)降低境内应税收入。

利用税收递延型保险产品

个人购买符合规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险(目前试点地区),可在计算综合所得时扣除,降低当期应纳税额,每年购买1万元税收递延型养老保险,当月可扣除1000元,按45%税率计算,每月节税450元,年节税5400元。

企业层面的税务筹划:个人独资企业与合伙企业的运用

对于高收入自由职业者、专家、网红等,可通过设立个人独资企业或合伙企业,将个人收入转化为企业经营所得,同时列支合理成本费用。

个人独资企业的成本列支范围

个人独资企业可扣除的成本费用包括:

- 经营成本:与经营相关的原材料、设备购置、服务外包等费用;

- 管理费用:人员工资(含Owner工资,但需合理,不得虚高)、办公租金、水电费、差旅费等;

- 其他费用:业务招待费(按实际发生额60%扣除,最高不超过当年销售收入的5‰)、广告费和业务宣传费(不超过当年销售收入15%的部分可扣除)。

年经营收入1000万,合理列支成本费用600万(含Owner工资50万),应纳税所得额=1000万-600万=400万,适用35%税率,速算扣除数6.55万,应纳税额=400万×35%-6.55万=133.45万,税负13.35%;若直接按劳务报酬计算,1000万收入应纳税所得额=1000万×(1-20%)=800万,适用税率40%,速算扣除数7000,应纳税额=319.3万,税负31.93%,筹划后税负降低近18个百分点。

合伙企业的“先分后税”原则

合伙企业不缴纳企业所得税,合伙人就合伙企业份额所得缴纳个人所得税(比照经营所得),若合伙人有多人,可通过增加合伙人(如家庭成员,需为真实合伙人)分摊所得,适用更低税率,年合伙企业所得400万,1人承担适用35%税率;若4个合伙人,每人分得100万,适用税率35%(100万仍适用35%税率,但若所得更低,如每人50万,适用税率30%,可进一步降低税负)。

严格防范税务风险:避免“避税”滑向“偷税”

所有税务筹划必须基于真实业务和合法凭证,以下行为属于违法行为,将面临补税、滞纳金(每日万分之五)及罚款(偷税金额50%-5倍),情节严重者追究刑事责任:

- 虚开发票:无真实业务,为列支成本而取得虚开增值税发票;

- 隐匿收入:通过个人账户(微信、支付宝、银行卡)收取款项,未申报纳税;

- 虚列成本:编造虚假费用(如虚假工资单、虚构采购合同);

- 滥用税收优惠:不符合条件却享受核定征收、区域性优惠等。

相关问答FAQs

Q1:个人独资企业核定征收是否可以完全避免高税负?

A:核定征收虽能降低税负,但需满足“真实经营”和“地方政策允许”两大前提,若仅为核定征收而设立空壳企业,无实际业务、无人员社保、无经营场所,税务部门将认定为“虚假筹划”,按偷税处理,补缴税款并处罚款,目前北京、上海等地已逐步取消个人独资企业核定征收,仅保留查账征收,因此需关注地方政策动态,不能依赖单一方式。

Q2:高收入人群可以通过“税收洼地”注册企业完全避税吗?

A:“税收洼地”(如某偏远地区经济开发区)的税收返还政策需基于企业真实经营,若企业注册在洼地,但实际经营、业务、人员均在其他地区,属于“注册地与经营地不一致”,可能被认定为“虚设机构”,无法享受税收优惠,洼地政策可能随时调整,且税务部门会通过大数据监控企业资金流、发票流,若发现“无业务、有发票”等异常,将启动稽查,合法筹划的核心是“真实业务+合理扣除”,而非依赖地域政策差异。