克隆网站行为在互联网世界中属于典型的侵权和违法活动,其处理方式涉及法律、技术、平台监管及商业权益保护等多个层面,具体处理措施会根据克隆目的、情节严重程度、造成的损害后果等因素综合判定,以下是详细分析:

法律层面的处理:民事、行政与刑事责任的追责

克隆网站的核心法律风险在于侵犯知识产权与不正当竞争,若原网站拥有著作权(如网站代码、设计、内容)、商标权或域名权益,克隆行为直接构成侵权,权利人可通过法律途径维权:

- 民事诉讼:权利人可向法院起诉,要求克隆方停止侵权、删除网站、赔偿损失(包括实际损失及维权合理开支),若克隆方以营利为目的,还可能面临惩罚性赔偿,在“腾讯诉某游戏公司克隆《英雄联盟》网站案”中,法院判决被告赔偿经济损失及合理费用共计200余万元。

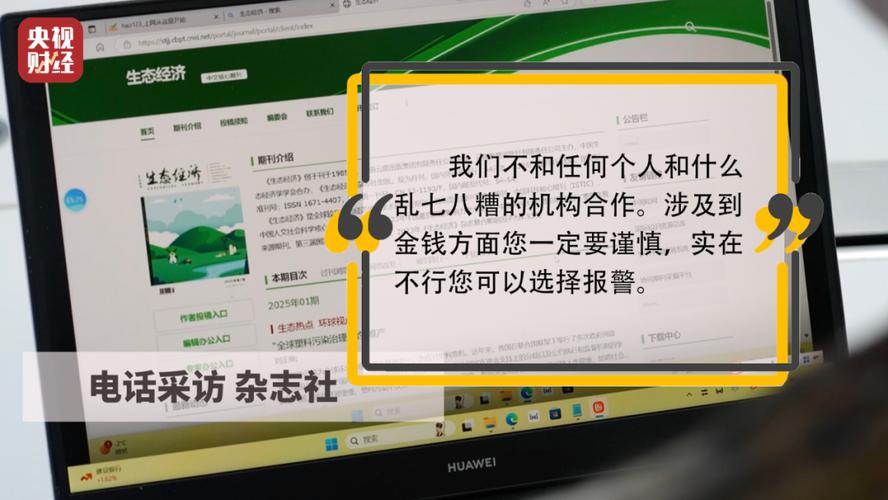

- 行政处罚:若克隆行为涉及虚假宣传、非法收集用户信息等,市场监管部门、网信办可依据《反不正当竞争法》《网络安全法》等,对克隆方处以警告、罚款、吊销营业执照等处罚,冒充正规金融机构的克隆网站,可能被认定为非法金融活动,由央行或金融监管部门介入查处。

- 刑事责任:若克隆网站用于实施诈骗、传播淫秽物品、非法集资等犯罪活动, cloning者将构成犯罪,利用克隆银行网站实施网络诈骗,可按《刑法》第266条诈骗罪定罪量刑,最高可判处无期徒刑。

技术层面的处理:屏蔽、溯源与防御

技术手段是打击克隆网站的基础,主要通过平台与原网站运营方协作实施:

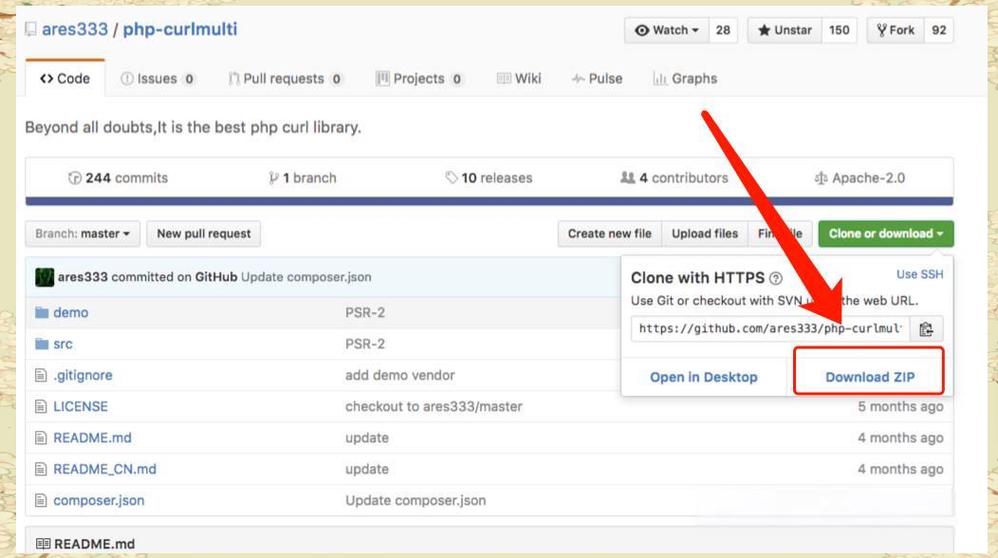

- 域名解析与屏蔽:若克隆网站使用与原网站相似的域名(如“某官网.com”与“某官网.net”),原方可通过域名争议解决程序(如UDRP仲裁)索回域名;若域名恶意使用原商标,注册局可依法注销,ISP(互联网服务提供商)可根据权利人投诉,屏蔽克隆网站的IP地址或DNS解析,识别与下架**:搜索引擎(如百度、谷歌)会根据权利人投诉,对克隆网站进行降权或删除索引;社交媒体平台(如微信、微博)会屏蔽克隆网站的分享链接;云服务商(如阿里云、腾讯云)在接到侵权通知后,需依据“避风港原则”及时断开克隆网站的服务器访问。

- 技术反制措施:原方可通过部署数字水印、内容指纹等技术,快速识别克隆内容;利用防火墙、WAF(Web应用防火墙)拦截针对原网站的恶意爬取行为,从源头上减少克隆素材的获取。

平台监管与行业协作:多维度打击

平台与行业组织在治理克隆网站中扮演关键角色:

- 平台投诉机制:电商平台(如淘宝、亚马逊)、应用商店(如App Store、华为应用市场)等会建立侵权投诉通道,对上架的克隆网站或相关应用进行下架处理,苹果App Store曾因大量克隆App侵犯开发者权益,推出“App克隆检测工具”批量清理侵权应用。

- 行业黑名单共享:互联网企业可通过行业协会(如中国互联网协会)共享克隆网站黑名单,实现跨平台联合封禁,防止克隆方更换平台继续侵权。

- 用户举报与引导:平台通过用户举报入口(如12321网络不良信息举报中心)收集线索,对高频举报的克隆网站优先处理,并向用户发布安全提示,引导通过官方渠道访问网站。

商业权益保护:预防与长期维权

对于企业而言,除事后打击,更需加强预防措施:

- 知识产权布局:及时注册商标、域名,对网站代码、设计进行著作权登记,保留创作证据,为维权提供法律依据。

- 品牌监测:通过第三方监测工具(如百度品牌专区、域名监控系统)实时监控网络上是否存在克隆网站,早发现早处理。

- 用户教育:通过官方渠道向用户普及识别克隆网站的方法(如核对域名、查看安全证书、警惕非官方链接),降低用户因访问克隆网站遭受损失的风险。

克隆网站处理措施对比表

| 处理层面 | 具体措施 | 适用场景与法律依据 |

|---|---|---|

| 法律层面 | 民事诉讼(停止侵权、赔偿损失) | 侵犯著作权、商标权,依据《著作权法》《商标法》 |

| 行政处罚(罚款、吊销执照) | 虚假宣传、非法经营,依据《反不正当竞争法》《电子商务法》 | |

| 刑事追责(诈骗罪、非法经营罪) | 克隆网站用于犯罪活动,依据《刑法》相关条款 | |

| 技术层面 | 域名屏蔽与注销、IP封锁 | 侵犯域名权益或恶意使用商标,依据《互联网域名管理办法》 |

| 搜索引擎降权、内容下架 | 侵犯著作权或构成虚假信息,依据《信息网络传播权保护条例》 | |

| 云服务器断开访问 | 接到侵权通知后处理,依据“避风港原则”(《民法典》第1195条) | |

| 平台监管 | 电商平台/应用商店下架克隆应用 | 侵犯开发者权益,依据《电子商务法》平台责任条款 |

| 行业黑名单共享 | 跨平台联合打击,依据行业协会自律规范 | |

| 用户举报通道与安全提示 | 引导用户识别风险,依据《网络安全法》用户信息保护义务 | |

| 商业保护 | 商标、域名、著作权登记 | 事前预防,依据《知识产权法》确权规则 |

| 品牌监测与用户教育 | 降低克隆网站影响,依据《反不正当竞争法》商业权益保护 |

相关问答FAQs

Q1:发现他人克隆了自己的网站,第一步应该怎么做?

A:首先固定证据,通过公证处对克隆网站内容、域名信息等进行公证保存;然后向克隆网站的服务商(如主机商、域名注册商)发送侵权通知函,要求其立即断开访问;同时向搜索引擎提交侵权投诉,申请删除索引,若对方未及时处理,可向法院提起民事诉讼,要求停止侵权并赔偿损失。

Q2:普通用户如何识别并避免访问克隆网站?

A:可通过以下方法识别:①核对域名,官方域名通常为固定后缀(如“.com”“.cn”),警惕仿冒域名(如“官网123.com”);②查看安全证书,浏览器地址栏显示“锁形图标”且域名与官方一致;③警惕非官方渠道链接,如短信、社交媒体中的陌生链接,尽量通过搜索引擎或直接输入官方域名访问,若怀疑访问的是克隆网站,立即关闭并向官方举报。