在视觉设计中,配色是营造层次感的核心手段,层次感不仅能提升画面的信息传达效率,还能增强视觉美感和引导用户注意力,要实现最有层次感的配色,需从色彩基础理论、对比逻辑、空间关系及心理感知等多维度系统构建,以下从具体方法到实践应用展开详细说明。

明确色彩层次的基础逻辑:建立“主-次-辅”的色彩结构

层次感的本质是“信息层级”,配色前需先划分视觉元素的优先级,对应赋予不同层级的色彩角色,通常分为三个层级:

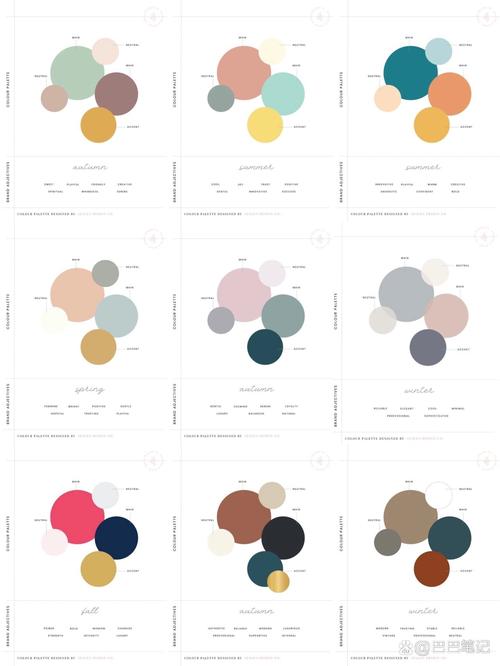

- 主色(60%-70%):画面的核心色调,用于承载主要信息或主体形象,需具备高辨识度和稳定性,多选择低饱和度、中明度的颜色(如深灰、藏蓝、豆沙绿),避免过度刺激导致视觉疲劳。

- 辅助色(20%-30%):用于补充主色、丰富画面细节,与主色形成对比但保持和谐,可选用主色的邻近色或对比色(如主色为深灰,辅助色选浅灰或香槟金),通过明度或饱和度差异拉开层级。

- 点缀色(5%-10%):聚焦视觉焦点,引导用户关注关键信息(如按钮、图标、标题),需与主辅色形成强对比,常用高饱和度、高明度的亮色(如正红、柠檬黄、湖蓝),但面积需严格控制,避免破坏整体平衡。

示例:以电商产品详情页为例,主色为浅灰背景(承载产品图),辅助色为中灰文字(说明信息),点缀色为橙色“立即购买”按钮(引导转化),三者通过明度差异(浅灰>中灰>橙)和角色分工形成清晰层次。

利用色彩三要素对比构建视觉层级

色彩的三要素——色相、明度、饱和度,是调节层次感的“调节器”,通过对比差异强化层级区分。

明度对比:最基础的层次构建方式

明度指颜色的明暗程度,明度差越大,层次越分明,可按“高-中-低”明度阶梯分配层级:

- 背景层:选用高明度颜色(如米白、浅灰),降低视觉压力,作为“基底”托起其他元素; 层**:选用中明度颜色(如灰蓝、卡其),承载核心信息,与背景形成中等对比;

- 焦点层:选用低明度颜色(如深棕、正红),通过强明度差突出重点。

场景应用:海报设计中,背景用浅米白(明度8),标题用深蓝(明度3),正文用中灰(明度5),通过明度阶梯实现“背景-标题-正文”的层级递进。

色相对比:通过色彩差异强化区分度

色相指颜色的相貌(如红、黄、蓝),对比方式需根据层级需求选择:

- 邻近色对比:色相环上相邻的颜色(如绿+蓝、黄+橙),对比弱,适合营造柔和层次(如背景与辅助色);

- 对比色对比:色相环上间隔120°-180°的颜色(如红+绿、蓝+橙),对比强,适合区分主次层级(如主色与点缀色);

- 互补色对比:色相环上相对的颜色(如红+青、蓝+黄),对比最强烈,需降低一方饱和度使用(如主色用低饱和度蓝,点缀色用高饱和度橙),避免冲突。

案例:以“自然主题”网页为例,主色为绿色(邻近色:黄绿、草绿),辅助色为蓝色(对比色),点缀色为橙色(互补色),通过色相差异实现“自然氛围-功能模块-操作按钮”的层级划分。

饱和度对比:通过“鲜艳-灰暗”调节视觉重量

饱和度指颜色的纯度,饱和度越高视觉冲击力越强,适合用于焦点层;饱和度越低越沉稳,适合用于背景层。

- 背景层:低饱和度颜色(如灰粉、灰蓝),减少干扰; 层**:中饱和度颜色(如莫兰迪色系),保持可读性;

- 焦点层:高饱和度颜色(如正红、亮黄),瞬间抓住注意力。

原则:高饱和度颜色需搭配低饱和度颜色使用,避免大面积高饱和导致视觉混乱,深色背景(低饱和)搭配亮色文字(高饱和),既能突出焦点,又保持整体平衡。

运用色彩空间关系增强层次纵深感

层次感不仅指平面层级,还包括视觉上的前后关系,可通过色彩的“前进感”与“后退感”营造空间层次:

- 前进色:暖色(红、橙、黄)、高明度色、高饱和度色,在视觉上更靠近观察者,适合用于前景焦点(如弹窗、重要图标);

- 后退色:冷色(蓝、绿、紫)、低明度色、低饱和度色,在视觉上更远离观察者,适合用于背景(如页面底色、次要信息)。

实践技巧:在UI设计中,可通过“背景后退-内容居中-焦点前进”的逻辑配色:深蓝色背景(后退)→ 白色卡片(居中,承载内容)→ 红色按钮(前进,引导操作),形成“远-中-近”的空间层次。

结合色彩心理学与场景需求优化层次

不同颜色对人的心理影响不同,需结合应用场景调整配色策略,确保层次感与功能性统一:

- 科技/金融类场景:多用蓝、灰等冷色,传递专业、可靠感,通过“深蓝(背景)- 浅蓝(内容)- 白色(焦点)”的明度对比构建层次;

- 餐饮/美食类场景:多用暖色(红、橙),激发食欲,通过“橙色(背景)- 米白(菜品图)- 红色(促销标签)”的饱和度对比突出重点;

- 儿童/教育类场景:多用高饱和度对比色(黄、蓝、绿),通过强色区分模块,同时搭配白色背景降低视觉疲劳。

避免层次感混乱的禁忌

- 层级色彩过多:超过3种主层级颜色易导致视觉分散,建议“主色+辅助色+点缀色”不超过3种,通过明度、饱和度变化丰富细节;

- 对比度不足:相邻层级颜色明度差低于30%(如浅灰+白),难以区分,需参考WCAG标准,确保文字与背景对比度≥4.5:1;

- 忽略色彩一致性:层级颜色需统一在同一色调下(如同为冷色调或暖色调),避免“红配绿”等突兀组合破坏整体感。

相关问答FAQs

Q1:如何判断配色层次是否清晰?

A:可通过“ squint 测试”(眯眼观察):若能快速分辨出“背景-内容-焦点”三大色块,说明层次清晰;若颜色混为一体,则需调整明度、饱和度或色相对比,借助工具(如Adobe Color的“可访问性”功能)检测对比度,确保低视力用户也能识别层级差异。

Q2:小面积配色如何避免层次感不足?

A:小面积场景(如图标、标签)需强化“焦点-背景”对比:优先使用高饱和度点缀色(如正红、亮黄)搭配低饱和度背景(如深灰、藏蓝),同时增大明度差(如背景明度≤4,焦点明度≥8),深色导航栏中,白色图标(高明度)比灰色图标(中明度)更易突出,形成清晰的“图标-背景”层次。