在职场生态中,“招聘鄙视链”是一个隐秘却普遍存在的现象,它像一条无形的链条,将不同行业、企业、岗位甚至求职者划分为三六九等,形成了一套基于资源、地位、薪资和发展前景的价值排序,这条链条的顶端往往聚集着金融、互联网大厂、咨询等行业的头部企业,而底端则可能是一些传统行业的中小型企业或新兴领域的初创公司,鄙视链的存在不仅反映了社会对不同职业的刻板认知,更折射出求职者在就业市场中的焦虑与挣扎,以及对“好工作”的单一化定义。

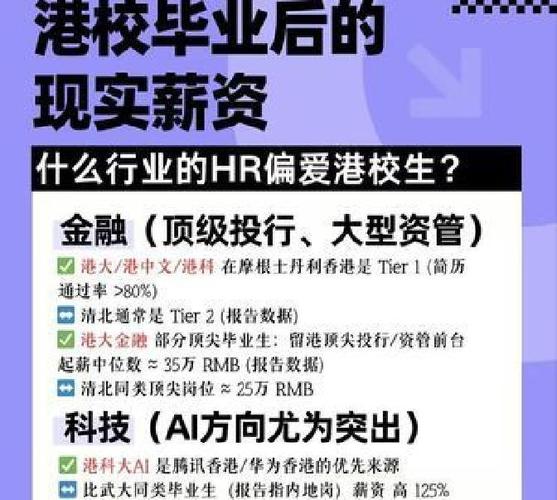

从行业维度看,金融行业,尤其是投行、基金、券商等核心领域,常年占据鄙视链的顶端,这些行业以高薪、高强度和社会资源高度集中著称,从业者往往被贴上“精英”的标签,紧随其后的是互联网大厂,如BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)、TMD(字节跳动、美团、滴滴)等,它们凭借技术创新、行业影响力以及股权激励等优势,成为应届生和职场人追逐的热门目标,咨询行业因高门槛、高成长性和客户群体的高端定位,也稳居鄙视链中上游,相比之下,传统制造业、本地服务业、传统零售等行业则处于鄙视链的中下游,这些行业常被外界贴上“低技术含量”“发展缓慢”的标签,即便部分企业规模庞大,在招聘市场中也难以吸引到顶尖人才。

企业层级和品牌效应是鄙视链的另一重要维度,在同一行业内,头部企业对腰部、尾部企业形成绝对碾压,在互联网行业,腾讯、阿里的岗位往往能吸引大量简历,而中小型互联网公司的招聘则显得冷清许多,这种差距不仅体现在薪资上,更体现在职业发展、培训资源和行业认可度等方面,求职者普遍认为,进入头部企业意味着“镀金”,即使未来跳槽,这段经历也能成为敲门砖,企业的性质(如国企、外企、民企)也影响着其在鄙视链中的位置,国企因稳定性强、福利完善,受到追求安稳的求职者青睐;外企凭借国际化平台、规范的管理和企业文化,吸引了一批注重工作生活平衡的群体;而民企则因灵活性高、晋升速度快,成为年轻求职者的选择,但部分民企因加班文化、管理混乱等问题,在鄙视链中位置较低。

岗位类型和薪资水平是构建鄙视链最直观的指标,技术类岗位(如算法工程师、数据科学家)和产品类岗位(如产品经理)因市场需求大、薪资高,长期处于鄙视链上游,尤其是人工智能、大数据等新兴技术领域的岗位,薪资水平甚至超过部分传统高管岗位,相比之下,职能类岗位(如行政、人事)和销售类岗位则常被视为“低端岗位”,尽管这些岗位对企业的正常运转至关重要,但因其入门门槛相对较低、薪资增长缓慢,在求职者心中地位不高,值得注意的是,薪资鄙视链并非绝对,同一岗位在不同行业、不同企业的薪资差异可能达到数倍,这进一步加剧了求职者对“高薪岗位”的追逐。

地域因素同样影响着招聘鄙视链的分布,一线城市(如北京、上海、深圳、广州)因经济发达、产业集中、机会众多,成为鄙视链的顶端区域,这些城市聚集了国内外头部企业,薪资水平和生活成本虽高,但求职者仍趋之若鹜,新一线城市(如杭州、成都、武汉、南京)凭借较低的生活成本和快速发展的产业,正在崛起为鄙视链的中坚力量,部分城市的特定行业(如杭州的互联网、成都的游戏)甚至能与一线城市抗衡,而二三线城市及县域地区,则因产业单一、薪资水平较低、发展空间有限,处于鄙视链的底端,难以吸引高端人才。

学历和毕业院校是求职者无法回避的鄙视链标签,名校(如985、211高校)毕业生在招聘市场中享有天然优势,许多头部企业将学历作为筛选简历的硬性指标,非名校毕业生甚至很难获得面试机会,这种学历鄙视链在应届生招聘中尤为明显,部分企业明确要求“本科及以上学历”“985/211优先”,甚至将院校层次划分为“target school”(目标院校)和“non-target school”(非目标院校),对于非名校毕业生而言,即使能力出众,也可能因学历标签在求职中遭遇歧视,只能通过考取研究生、积累工作经验等方式“逆天改命”。

招聘鄙视链的形成并非偶然,而是多重因素共同作用的结果,社会资源的分配不均导致行业和企业间差距拉大,头部企业掌握着更多资本、技术和人才,形成“强者愈强”的马太效应,求职者的焦虑心态加剧了鄙视链的固化,在“内卷”严重的就业市场中,人们将进入“好企业”视为成功的唯一标准,忽视了个人兴趣和职业发展的多样性,部分企业的招聘导向也存在问题,过度迷信“学历光环”“品牌光环”,忽视候选人的实际能力和潜力,进一步强化了鄙视链的负面影响。

招聘鄙视链并非不可打破,从个人角度看,求职者应树立正确的职业观,理性看待行业、企业、岗位的差异,选择与自身价值观、兴趣和能力相匹配的工作,而非盲目追逐“鄙视链顶端”,从企业角度看,招聘应回归“以人为本”的本质,建立科学的评价体系,以能力为核心标准,而非学历、院校或企业品牌,从社会角度看,应推动产业均衡发展,缩小不同行业、不同地域间的差距,为求职者提供更多元化的选择。

以下为招聘鄙视链中不同维度的典型对比(简化示例):

| 维度 | 顶端 | 中端 | 底端 |

|---|---|---|---|

| 行业 | 金融(投行、基金)、互联网大厂 | 咨询、快消、新能源 | 传统制造、本地服务业、传统零售 |

| 企业层级 | 头部企业(如腾讯、阿里、高盛) | 腰部企业(如细分领域领先公司) | 尾部企业(如初创公司、小作坊) |

| 岗位类型 | 算法工程师、产品经理、投行分析师 | 软件工程师、市场专员、教师 | 行政、人事、传统销售 |

| 地域 | 一线城市(北上广深) | 新一线城市(杭州、成都等) | 二三线城市及县域 |

| 学历 | 985/211高校硕士、海外名校 | 普通本科、部分211本科 | 专科、民办本科 |

相关问答FAQs

Q1:招聘鄙视链对求职者有哪些负面影响?

A1:招聘鄙视链对求职者的负面影响主要体现在三个方面:一是加剧就业焦虑,导致求职者盲目追求“高薪”“名企”,忽视个人职业规划;二是限制职业选择,使求职者因学历、院校、行业标签而自我设限,错失适合的发展机会;三是引发不公平竞争,部分能力出众但因学历或背景不符的求职者,可能在简历筛选阶段就被淘汰,削弱了招聘市场的公平性。

Q2:如何打破招聘鄙视链,实现更公平的就业?

A2:打破招聘鄙视链需要多方共同努力:企业应建立多元化的招聘标准,注重候选人的实际能力和潜力,而非过度依赖学历、院校等标签;求职者需调整心态,理性看待不同职业的价值,选择与自身匹配的发展路径;教育机构应加强职业技能培训,提升学生的综合竞争力,而非单纯追求学历层次;政府和社会应推动产业均衡发展,缩小行业、地域间的差距,为求职者提供更广阔的就业空间。