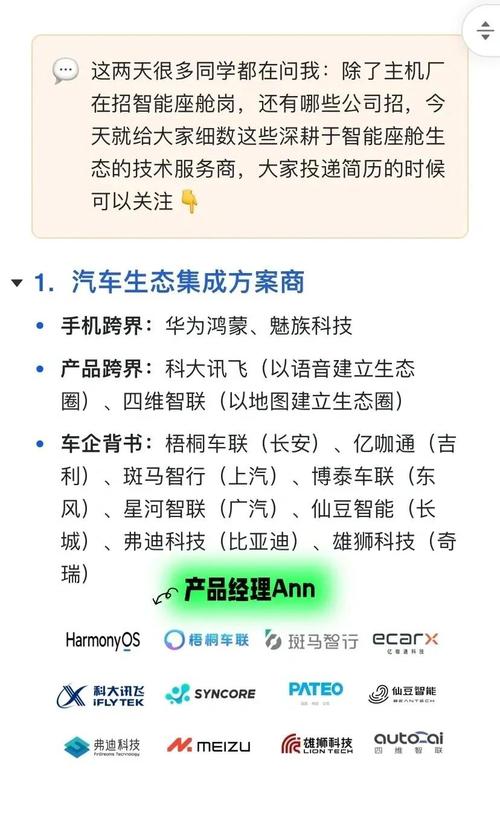

随着汽车产业向智能化、网联化加速转型,智能座舱作为“第三生活空间”的核心载体,已成为车企差异化竞争的关键战场,从语音交互、多屏联动到场景化服务,智能座舱的技术边界不断拓展,产业链上下游企业对复合型人才的需求也持续攀升,从传统车企、造车新势力到科技巨头,智能座舱相关岗位的招聘需求呈现爆发式增长,涵盖技术研发、产品设计、用户体验、测试验证等多个维度,薪资水平在汽车行业内处于中高端,且伴随技术迭代不断刷新薪酬天花板。

智能座舱招聘的核心岗位与能力要求

智能座舱的研发落地需要跨学科团队协作,不同岗位对候选人的专业背景、技能经验有差异化需求,以下是核心岗位的详细拆解:

技术研发类岗位

智能座舱系统工程师

作为座舱功能落地的总协调人,需具备整车电子电气架构(如SOA架构)设计经验,熟悉座舱域控制器(如高通8155/8295芯片平台)的开发流程,掌握AUTOSAR架构、CAN/LIN/Ethernet总线通信协议,能独立完成座舱系统需求分析、方案设计及集成调试,优先要求有QNX/Linux操作系统开发经验,或参与过量产车型座舱项目(如仪表、中控、HUD联动开发)。

HMI交互开发工程师

聚焦用户界面的技术实现,需精通JavaScript/TypeScript、React/Vue等前端框架,熟悉Unity3D或Unreal Engine引擎,具备3D模型渲染、动画效果开发能力,加分项包括语音交互(如科大讯飞、思必驰SDK)、手势识别(如Leap Motion)等技术的集成经验,或掌握Qt/QML框架进行车机系统底层开发。

语音算法工程师

负责自然语言处理(NLP)与语音交互核心技术,需掌握ASR(语音识别)、TTS(语音合成)、NLU(自然语言理解)算法原理,熟悉TensorFlow/PyTorch等深度学习框架,具备语音唤醒、多轮对话、声纹识别等场景开发经验,要求有主流语音模型(如Conformer、Transformer)优化经验,或针对车载环境(噪声、口音、远场)的算法适配案例。

视觉算法工程师

聚焦舱内感知与多模态交互,需掌握计算机视觉基础(OpenCV、Dlib),具备人脸识别、驾驶员状态监测(DSM)、手势识别、视线追踪等算法开发能力,熟悉YOLO、Faster R-CNN等目标检测模型,优先要求有嵌入式平台(如NVIDIA Orin)部署经验,或参与过舱内活体检测、注意力分散预警等量产功能开发。

产品与设计类岗位

智能座舱产品经理

负责用户需求洞察与产品规划,需具备汽车行业3年以上产品管理经验,熟悉座舱功能生态(如导航、娱乐、车辆控制),能通过用户画像、竞品分析(如特斯拉Model 3、蔚来NIO OS)定义产品路线图,要求掌握Axure、Figma等原型设计工具,具备跨部门协调能力(对接研发、设计、供应链),且有功能从0到1落地案例(如应用商店、场景引擎)。

用户体验(UX)设计师

聚焦用户旅程与交互逻辑,需掌握用户研究方法(可用性测试、A/B测试),能输出用户旅程地图、交互流程图,精通Sketch、Figma等设计工具,具备动效设计(Principle、AE)能力,加分项包括车载HMI设计规范(如布局、字体、色彩适配不同屏幕尺寸),或与视觉设计师协作完成整套座舱界面设计。

视觉(UI)设计师

负责界面视觉呈现,需具备扎实的美术功底,熟悉扁平化、拟物化等设计风格,能根据品牌调性定义座舱视觉语言(如科技感、豪华感),要求掌握Illustrator、Photoshop等工具,了解车载屏幕分辨率适配(如12.3英寸仪表+15.6英寸中控),且有H5、小程序或车载系统界面设计案例。

测试与验证类岗位

智能座舱测试工程师

负责功能、性能与兼容性测试,需熟悉座舱系统测试流程(需求分析→用例设计→执行缺陷管理),掌握CANoe/CANalyzer总线测试工具,能搭建测试环境(模拟车机、传感器、网络通信),要求有自动化测试框架(如Python+Appium)开发经验,或针对车载OS稳定性(如死机、卡顿)、多设备互联(手机投屏、蓝牙连接)的测试案例。

系统验证工程师

聚焦整车级功能验证,需具备座舱与车身、自动驾驶等系统的联调经验,熟悉ADAS功能(如自动泊车)与座舱场景的交互逻辑(如语音触发泊车),要求掌握实车测试方法(如场地测试、道路测试),能输出测试报告并推动问题解决,优先有ISO 26262功能安全认证经验。

行业趋势对人才能力的新要求

随着智能座舱向“智能移动空间”演进,企业对候选人的能力要求也在动态升级:

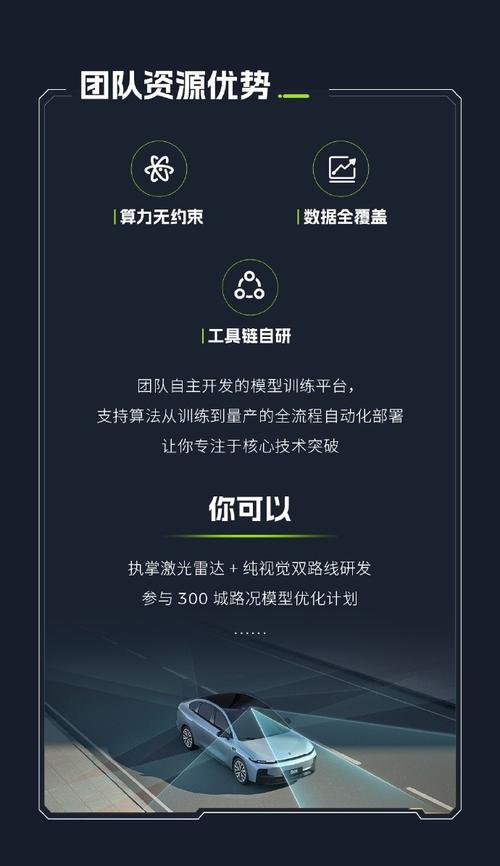

- 跨学科整合能力:单一技能人才逐渐被淘汰,既懂汽车电子(如CANoe总线测试)又掌握AI算法(如语音模型优化),或兼具产品思维(用户需求挖掘)与落地能力(代码开发)的复合型人才更受青睐。

- 量产经验优先:企业越来越看重候选人的“落地思维”,例如HMI开发工程师需考虑车载硬件算力限制,算法工程师需平衡模型精度与实时性,有量产项目经验(如参与上市车型座舱功能开发)是核心加分项。

- 场景化服务能力:座舱正从“功能堆砌”转向“场景化服务”,如“回家模式”(自动导航+空调+音乐联动),产品经理需具备场景定义能力,用户体验设计师需理解用户在不同场景(通勤、露营、充电)下的核心需求。

求职者能力提升与职业发展建议

针对不同背景的求职者,以下为针对性建议:

- 应届生/转行者:优先掌握基础工具(如Python、Figma)和行业知识(如智能座舱技术架构),通过实习参与开源项目(如车载系统AOSP定制)或设计比赛(如HMI设计大赛)积累经验,考取相关认证(如AUTOSAR CP、ACP人工智能)。

- 技术岗从业者:关注技术前沿(如大模型在座舱的应用、舱驾融合技术),参与行业峰会(如中国汽车电子论坛),通过GitHub开源项目或技术博客展示能力,向“技术+管理”双通道发展(如技术专家→研发经理)。

- 产品/设计岗从业者:深入用车场景调研,建立用户需求库,学习数据分析工具(如Tableau)验证设计效果,关注竞品动态(如华为HMS for Car、苹果CarPlay迭代),提升跨团队资源协调能力。

相关问答FAQs

Q1:智能座舱岗位的薪资水平如何?哪些因素影响薪资涨幅?

A:智能座舱岗位薪资因岗位、经验、地域差异较大,以一线城市为例,应届生起薪约15-25K/月,3年经验工程师可达25-40K/月,5年以上资深工程师或专家级岗位可达50-80K/月,管理岗(如产品总监、研发经理)年薪普遍在50万-100万元,影响薪资的核心因素包括:技术稀缺性(如语音算法、舱驾融合技术)、量产项目经验(主导过上市车型功能开发)、企业类型(造车新势力薪资高于传统车企,科技巨头(如华为、百度)薪资竞争力强)。

Q2:非汽车背景的求职者如何进入智能座舱行业?需要补哪些短板?

A:非汽车背景(如消费电子、互联网、智能家居)的求职者可通过“技能迁移+行业知识补充”进入智能座舱领域,互联网前端开发工程师可转向HMI交互开发,需补充车载OS(如QNX)、车规级开发流程(如ASPICE)知识;消费电子产品经理可转岗智能座舱产品经理,需学习汽车电子电气架构、车联网协议(如MQTT、HTTP over TCP)及用户画像差异(车载场景vs手机场景),建议通过在线课程(如Udacity智能座舱课程)、行业报告(如IDC、盖世汽车智能座舱研究)快速建立认知,并从实习或初级岗位切入积累行业经验。