在电商交易中,买家支付方式的选择不仅是交易流程的关键环节,更是反映消费习惯、信任度及风险偏好的重要指标,商家通过分析买家支付行为,可优化支付体验、降低交易风险,并制定更精准的营销策略,以下从多个维度详细解读如何看买家支付方式,涵盖支付类型背后的用户心理、场景适配性、风险控制及运营价值。

支付类型与用户画像的关联性

不同支付方式的选择往往对应着差异化的用户特征,商家可通过支付行为初步勾勒用户画像,为分层运营提供依据。

传统支付方式:保守型用户的偏好

- 银行转账/柜台支付:这类方式通常出现在企业采购、高龄用户或对线上支付安全性存疑的群体中,用户可能更注重交易的“确定性”,对即时到账有较强依赖,且对手续费敏感度较低,B2B交易中,企业采购方常通过公对公转账完成大额支付,流程严谨但耗时较长,需商家及时跟进到账情况。

- 货到付款(COD):多见于下沉市场用户、中老年群体或对新品牌信任度较低的消费者,其核心诉求是“先验货再付款”,降低因商品不符预期或虚假交易的风险,数据显示,三四线城市及农村地区的COD订单占比可达30%以上,商家需重点考虑物流配送效率及逆向物流成本。

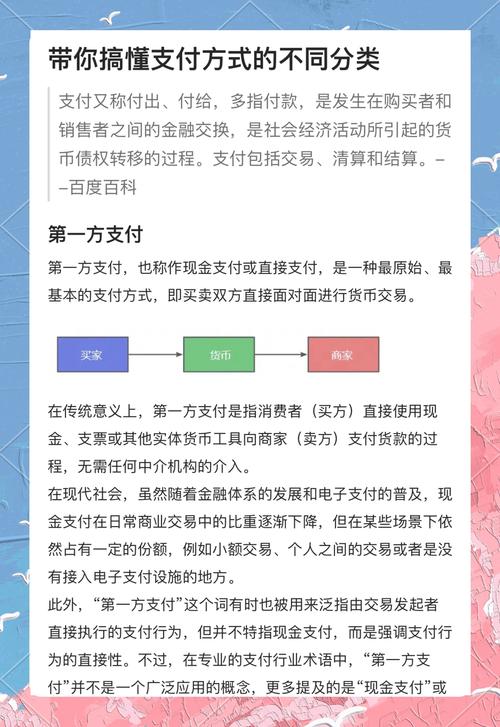

电子支付:主流用户的便捷选择

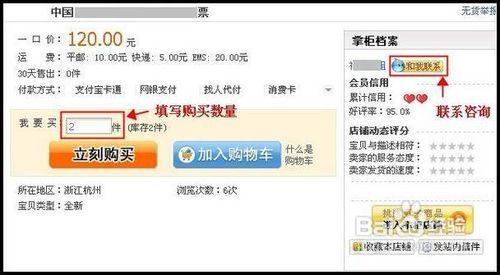

- 第三方支付(支付宝、微信支付等):覆盖了绝大多数个人消费者,尤其是年轻群体,这类支付方式依托账户体系,支持扫码、转账、信用支付等多种形式,用户追求“高效、无缝”的支付体验,淘宝/天猫买家普遍使用支付宝,因其与购物流程深度绑定,且支持花呗、余额宝等增值服务,能提升复购率。

- 数字钱包(Apple Pay、华为 Pay等):以iOS/安卓生态为载体,用户多为高端手机使用者或注重隐私保护的群体,支付过程无需跳转APP,安全性较高,适合高客单价商品(如数码产品、奢侈品)的快速交易。

信用支付:超前消费群体的特征

- 花呗、京东白条、信用卡分期:这类方式主要面向年轻消费者(18-35岁),其消费观念更倾向于“先享后付”,对价格敏感但对支付便捷性要求高,美妆、3C数码类商品的花呗分期订单占比超40%,商家可通过“免息分期”活动刺激高客单价转化,但需警惕信用支付背后的逾期风险,对用户信用等级进行前置评估。

支付场景与适配性分析

支付方式的选择需与消费场景深度匹配,商家需根据商品类型、订单金额及用户需求提供多元化支付选项,避免因支付限制导致订单流失。

高频低客单价场景:追求极致效率

在生鲜电商、外卖、社区团购等场景中,用户支付决策时间极短(lt;30秒),需优先支持“一键支付”功能,美团外卖默认微信/支付宝扫码支付,减少输入步骤;盒马鲜生通过“APP内支付+刷脸支付”组合,提升线下结账效率,若仅支持银行转账等低效方式,订单转化率可能下降50%以上。

大额交易场景:安全与灵活性并重

房产交易、汽车销售、企业服务等领域涉及高金额支付,用户更关注资金安全与支付保障,需支持“银行转账+第三方担保支付”组合模式:二手房交易中,买家可通过第三方平台(如支付宝“房产交易担保”)支付定金,待过户完成后解冻资金,降低双方违约风险,信用卡分期可减轻用户短期资金压力,适合20万元以上的大额订单。

跨境交易场景:合规性与汇率成本

跨境电商需重点考虑支付方式的合规性与用户本地化习惯,面向欧美市场,PayPal、Apple Pay、信用卡支付是主流;东南亚地区则偏好GCash、Dana等本地电子钱包,需关注汇率波动:通过第三方支付平台锁定汇率(如支付宝“跨境直汇”),可降低用户因汇率变动产生的额外成本,提升支付意愿。

支付行为背后的风险控制

支付方式的选择是商家识别风险的重要窗口,需建立“支付-风控”联动机制,降低欺诈、拒付、资金链断裂等风险。

异常支付行为的识别

- 短时多笔小额支付:可能存在“薅羊毛”风险(如利用优惠券漏洞),需结合设备指纹、IP地址等信息拦截异常订单。

- 高风险地区COD订单:若某区域COD拒收率超20%(如偏远农村或物流覆盖差的地区),可暂停该地区COD服务,或要求买家预付定金。

- 信用支付频繁逾期用户:通过对接芝麻信用、央行征信等数据,对信用分低于600的用户关闭花呗等信用支付权限,降低坏账率。

支付方式的安全等级配置

根据商品敏感度设置支付权限:虚拟商品(游戏点卡、课程)需支持“实时到账+二次验证”,防止盗刷;奢侈品类商品可要求“信用卡3D验证+实名认证”,降低拒付风险,以下是支付方式安全等级参考表:

| 支付方式 | 安全等级 | 适用场景 | 风险控制措施 |

|---|---|---|---|

| 银行转账 | 高 | B2B大额交易 | 要求提供付款凭证,人工复核 |

| 第三方担保支付 | 中高 | C2C二手交易 | 平台托管资金,确认收货后放款 |

| 货到付款 | 中 | 下沉市场实物商品 | 拒收率超阈值时关闭该地区服务 |

| 信用支付 | 中 | 年轻用户消费 | 信用分前置审核,设置还款提醒 |

支付数据驱动的运营优化

支付方式不仅是交易工具,更是商家优化运营的核心数据源,通过分析支付行为,可精准匹配用户需求,提升转化率与复购率。

支付方式偏好与商品关联

- 高复购品类:食品、日用品等高频消费商品,用户偏好“自动续费+微信/支付宝免密支付”,商家可通过“设置定期扣款”锁定长期用户。

- 低频高客单价品类:家电、家具等商品,用户更接受“信用卡分期+线下POS支付”,商家可联合银行推出“0手续费分期活动”,刺激消费。

支付体验与转化率提升

- 支付流程简化:测试发现,支付步骤每减少1步,转化率提升15%-20%,京东的“一键下单”功能整合了“地址+支付方式+优惠券”,极大缩短决策路径。

- 支付方式引导:针对未支付订单,通过短信/推送发送“支付立减5元(仅限支付宝)”等引导,可使30%的未支付订单完成转化。

相关问答FAQs

Q1:为什么部分买家坚持使用货到付款(COD)?如何引导其转向线上支付?

A1:买家坚持COD的核心原因是对商品质量、物流时效或商家信任度不足,引导策略包括:① 提供运费券(如“COD订单满99元减10元运费”),降低用户尝试成本;② 展示“正品保障”“破损包赔”等承诺,增强信任;③ 首次COD订单完成后赠送小额优惠券,引导下次使用线上支付。

Q2:跨境交易中,如何选择最优支付方式以降低汇率成本?

A2:跨境支付需综合考虑汇率、手续费到账时效,建议:① 优先选择支持“实时锁汇”的第三方支付平台(如支付宝、PayPal),避免汇率波动损失;② 对比不同银行的外汇汇率,选择中间价更优的银行渠道;③ 大额交易可分批支付,分散汇率风险。