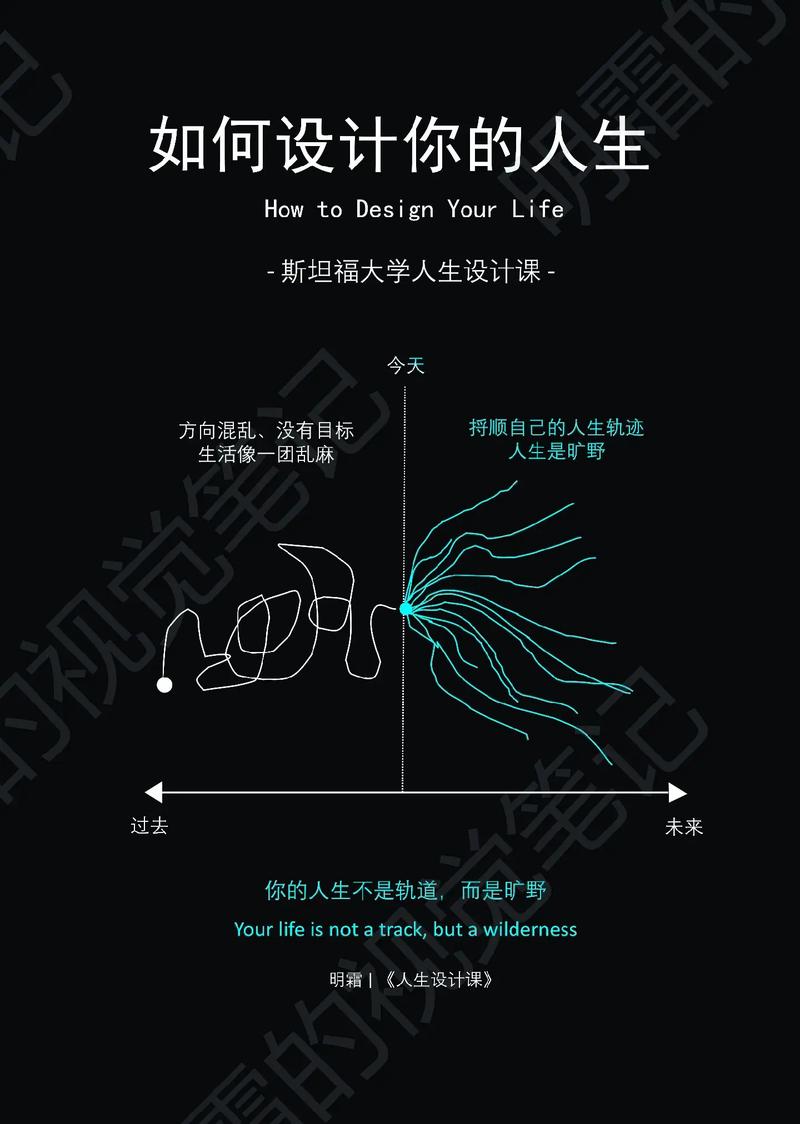

在设计这个作品的过程中,我始终以“用户体验为核心,功能性与艺术性结合”为原则,通过系统化的流程逐步推进,我明确了作品的目标受众与核心需求,通过前期调研发现,目标用户群体为25-40岁的都市白领,他们追求高效办公与生活品质的平衡,因此设计需兼顾简洁易用与个性化表达,基于此,我将作品定位为一款“轻量化智能桌面助手”,既解决桌面杂乱问题,又通过智能交互提升效率。

在概念阶段,我绘制了多版草图,探索形态与功能的结合,桌面助手需满足收纳、充电、显示三大基础功能,同时融入智能感应与模块化设计,我放弃了传统充电器的单一形态,采用“底座+模块化组件”结构,用户可根据需求添加或更换功能模块,如无线充电板、小型显示屏、笔筒或绿植盆栽,这种设计不仅提升了实用性,还增强了产品的可玩性与适应性。

接下来进入原型设计阶段,我先用3D建模软件制作数字模型,通过参数化调整优化比例与细节,底座采用圆润的倒角设计,避免尖锐边角带来的安全隐患;材质选用哑光金属与亲肤塑胶的搭配,既保证耐用性,又触感舒适,在功能布局上,我将无线充电线圈嵌入底座中心,周围设置多个USB-C接口,确保设备兼容性,模块化组件通过磁吸结构连接,用户可单手拆卸,操作便捷。

人机交互设计是重点环节,我通过用户测试反馈,优化了感应逻辑:当手机放置于充电区域时,系统自动识别设备功率并调整输出;模块化组件支持自定义功能,如连接显示屏可显示日程或天气,连接绿植模块则自动提醒浇水,底座内置环境传感器,可监测温湿度并联动智能家居系统,实现场景化控制,这些功能的设计均以“减少用户操作步骤”为出发点,确保交互流畅自然。

色彩与材质方案也经过反复推敲,考虑到办公环境的多样性,我选择了中性色系为主:深空灰、象牙白与玫瑰金,既能融入不同风格的空间,又通过细微的色彩变化增添视觉层次,表面处理采用微喷砂工艺,避免指纹残留,同时提升质感,在包装设计上,我采用可降解纸质材料,搭配极简插画说明,呼应产品的环保理念。

技术实现阶段,我与工程师团队紧密合作,解决硬件集成与软件适配问题,无线充电模块需兼顾散热与效率,我们通过优化线圈布局与添加石墨散热层,确保长时间使用不过热;智能系统采用轻量化操作系统,开机速度快且占用资源少,预留了OTA升级接口,未来可通过固件更新增加新功能,延长产品生命周期。

测试阶段是验证设计的关键,我组织了多轮用户测试,邀请不同职业背景的参与者体验产品,收集使用反馈,针对模块化连接不够稳固的问题,我们改进了磁吸结构,增加防滑垫设计;针对显示界面信息过载的问题,简化了UI层级,突出核心功能,每轮测试后,我都对设计进行迭代优化,确保产品在真实场景中的可靠性。

可持续性设计贯穿始终,材料选择上,优先采用可回收铝合金与生物基塑胶,减少环境负担;模块化设计降低了维修成本,用户只需更换损坏模块而非整体丢弃;包装采用极简设计,减少不必要的填充物,这些细节体现了对环保的重视,也符合当代消费者的价值观。

我通过情感化设计提升产品温度,在充电完成时,底座会发出柔和的呼吸灯提示;模块化组件支持个性化定制,用户可刻印专属图案或文字,这些细节设计让产品从“工具”转变为“伙伴”,增强用户与产品的情感连接。

总结整个设计过程,我始终以用户需求为导向,通过系统化的调研、迭代与测试,平衡功能、美学与情感价值,最终打造出一款既实用又富有温度的智能桌面助手。

相关问答FAQs

Q1:为什么选择模块化设计而非一体式结构?

A1:模块化设计的核心优势在于灵活性与可扩展性,一体式结构功能固定,难以满足用户多样化需求;而模块化允许用户根据自身场景(如办公、学习、休闲)自由组合功能组件,例如添加绿植模块改善心情,或连接显示屏提升工作效率,模块化设计便于维修与升级,用户只需更换损坏模块,延长产品整体使用寿命,同时减少电子垃圾,符合可持续发展理念。

Q2:如何确保产品在不同办公环境中的兼容性?

A2:兼容性设计从三个层面实现:一是硬件层面,底座支持多协议无线充电(如Qi、PD),并配备多个USB-C接口,兼容手机、平板、笔记本等设备;二是软件层面,智能系统可通过APP适配不同品牌设备的控制逻辑,例如自动识别华为、苹果等手机的充电需求;三是设计层面,中性色系与极简风格使其能融入现代、简约、工业等多种办公环境,避免视觉突兀,通过多维度考量,产品可无缝融入不同用户的日常场景。