ai制作光效果图的过程融合了传统光学原理与人工智能算法,通过数据驱动的方式实现高效、逼真的光影模拟,这一技术主要基于深度学习模型对光线传播规律的逆向工程,通过大量真实光影数据训练,让AI掌握材质反射、光线散射、色散等物理现象的数学表达,最终生成接近真实世界或艺术化处理的光影效果。

从技术路径来看,AI制作光效果图通常分为数据准备、模型训练、效果生成三个核心阶段,在数据准备阶段,需要收集包含不同光照条件、材质属性和场景结构的图像数据集,例如使用HDR高动态范围图像记录真实环境光,或通过3D渲染软件生成带有精确光照参数的合成数据,这些数据需标注光源位置、材质类型、光照强度等关键信息,作为模型学习的"答案",金属材质的高光反射强度、玻璃材质的折射率等物理属性会被量化为训练标签,帮助AI建立材质与光影的关联规则。

模型训练阶段主要采用生成对抗网络(GAN)或扩散模型(Diffusion Model)架构,以GAN为例,生成器网络负责根据输入场景(如3D模型或2D草图)初步模拟光影分布,判别器网络则判断生成结果是否接近真实光影效果,通过对抗训练逐步提升生成质量,扩散模型则通过"加噪-去噪"过程学习光影特征,先在真实图像中逐步添加噪声破坏光影结构,再训练模型逆向还原清晰的光影细节,这种方法在处理复杂光散射效果时更具优势,近年来,结合物理信息神经网络(PINN)的技术也成为趋势,将光线追踪、能量守恒等物理方程作为约束条件融入模型训练,使生成结果更符合光学规律。

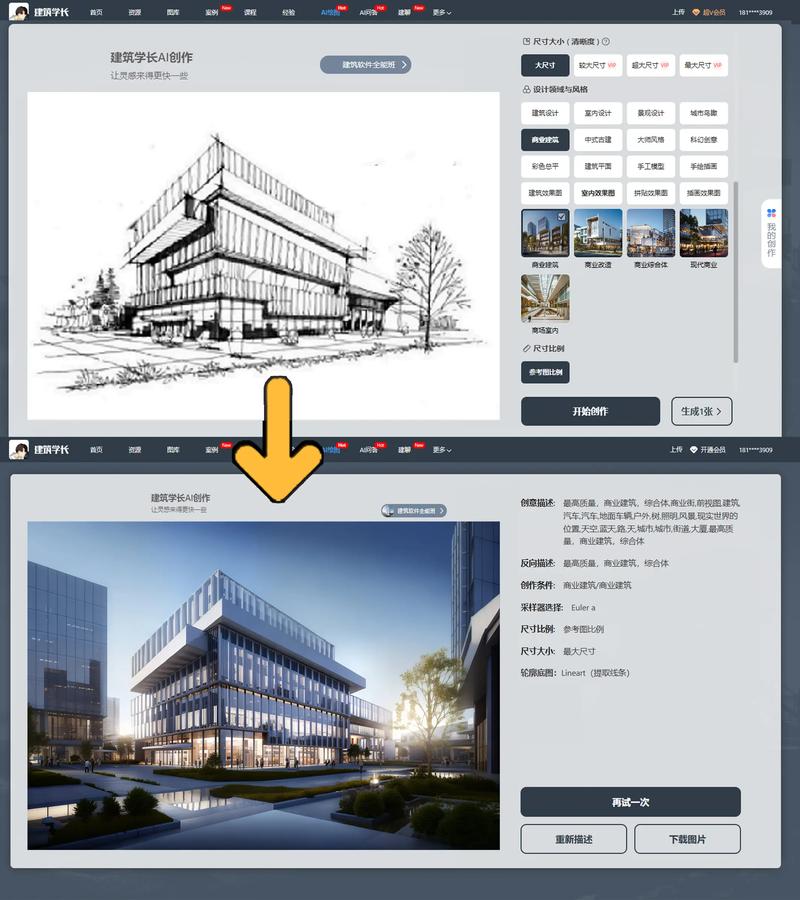

效果生成阶段根据输入类型可分为基于3D模型和基于文本/图像两种方式,基于3D模型的光影生成,用户需提供场景的几何结构、材质贴图和光源参数,AI通过体素化或点云处理将3D模型转化为神经网络可处理的数据结构,然后快速计算全局光照、软阴影、焦散等效果,相比传统光线追踪需要数小时的渲染时间,AI模型可在秒级完成计算,且通过"神经辐射场(NeRF)"技术还能实现视角动态调整下的光影一致性,基于文本或图像的生成则依赖多模态模型,如输入"黄昏时分的教堂彩色玻璃窗",AI通过文本编码器理解场景语义,结合CLIP等视觉-语言关联模型,从海量图像中检索匹配的光影元素,再通过扩散模型融合生成最终效果图,这种方式更适用于概念设计和艺术创作。

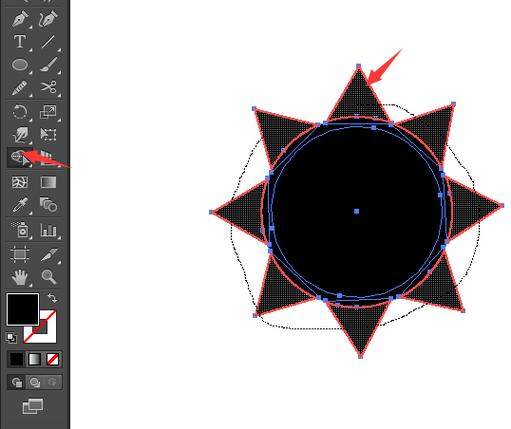

在材质与光影细节处理上,AI通过分层渲染技术实现精细控制,将图像分解为基础光照层、高光反射层、漫反射层和阴影层,每层分别由专门的子网络生成,最后通过融合网络叠加结果,这种分层处理既保证了光影的物理准确性,又允许用户独立调整各层参数,如增强高光强度或柔化阴影边缘,对于特殊光学效果如彩虹、光晕等,AI会学习傅里叶光学原理中的频谱分布特征,通过频域变换模拟光的色散和衍射现象,使生成效果更具真实感。

实际应用中,AI光效果图制作工具已广泛集成到设计软件中,以Adobe Photoshop的"神经滤镜"为例,用户上传普通照片后,AI可自动分析场景光照方向,一键转换为伦勃朗光或电影硬光风格,或模拟不同时段的自然光照变化,在建筑可视化领域,DALL-E 2或Midjourney等文生图模型可根据文字描述生成包含光影氛围的效果图,虽细节精度不及专业渲染软件,但能快速验证多种光照方案,显著提升设计效率,工业设计领域则利用AI模拟产品在不同材质表面的反光效果,如金属拉丝工艺的漫反射特性或钢琴漆的镜面反射,帮助设计师优化表面处理工艺。

尽管AI光效果图技术发展迅速,仍存在一定局限性,在处理极端光照条件如强光过曝或极暗环境时,模型可能出现噪点或细节丢失;对于透明材质内部的复杂光路计算,精度仍落后于传统光线追踪;艺术化风格生成虽丰富,但用户对光影参数的精确控制能力有限,未来发展方向包括结合实时渲染技术降低计算延迟,引入强化学习让AI根据用户反馈动态优化光影效果,以及开发轻量化模型使移动端也能实现高质量光影生成。

相关问答FAQs:

-

AI制作的光效果图与传统渲染软件生成的效果有何区别?

答:传统渲染软件(如V-Ray、Arnold)基于严格的光线追踪物理算法,计算精度高但耗时较长,适合最终成品渲染;AI光效果图则通过数据驱动实现快速生成,在保证基本物理规律的前提下更注重效率和风格化处理,适合概念设计、多方案比选等需要快速迭代的应用场景,传统渲染可精确控制每个像素的光照参数,而AI更依赖数据集特征,对训练数据中未出现的光照场景可能出现偏差。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

如何提升AI生成光效果图的物理准确性?

答:可通过三种方式提升准确性:一是使用包含物理真实光照参数的合成数据集训练模型,确保材质属性(如折射率、粗糙度)与光影效果的严格对应;二是采用物理信息神经网络(PINN),将光学方程作为损失函数的一部分约束模型输出;三是生成后处理阶段结合传统渲染引擎进行细节优化,如用AI生成全局光照大关系,再用路径追踪补充高光和焦散等精细效果,兼顾效率与精度。