介绍自己设计的app界面是一个系统性过程,需要从设计理念、核心功能、视觉表现、用户体验等多个维度展开,既要清晰传达设计逻辑,也要展现对用户需求的深度洞察,以下将从准备阶段、结构化介绍、细节解析、价值呈现四个环节详细说明,并辅以表格辅助说明关键要素,最后通过FAQs解答常见疑问。

准备阶段:明确介绍的核心目标与受众

在介绍app界面前,首先需明确“为谁介绍”和“想达成什么目标”,若面向非设计背景的 stakeholders(如产品经理、投资人),需侧重商业价值与用户收益;若面向设计团队,则需深入设计逻辑与技术实现细节,需提前梳理界面的核心亮点:是解决了行业痛点?还是通过创新交互提升了效率?或是通过视觉设计建立了品牌辨识度?这些核心亮点将贯穿介绍始终,确保内容聚焦。

准备用户调研数据或测试结果能增强说服力,若界面优化了注册流程,可通过“用户注册转化率提升30%”等数据验证设计有效性;若针对特定人群(如老年人),可展示用户访谈中“操作步骤减少50%”等反馈,数据与设计结论的结合,能让介绍更具说服力。

结构化介绍:从宏观到微观的叙事逻辑

开场:用场景化描述引发共鸣

避免直接切入界面细节,而是先描绘目标用户的真实使用场景,让听众快速代入。“想象一下,忙碌的上班族在通勤路上需要快速记录灵感,但现有笔记应用要么操作繁琐,要么功能分散——我们的app‘闪记’正是为此而生,通过极简界面与一站式功能,让用户3秒内完成记录到分享的全流程。”

通过场景化描述,既能交代设计背景,又能自然引出app的核心定位与价值,为后续界面介绍铺垫。

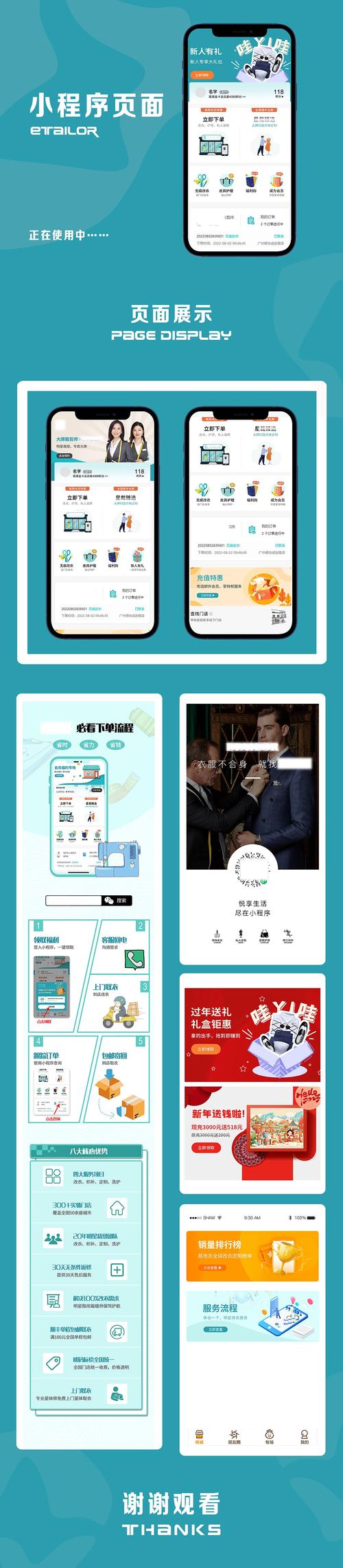

核心功能与界面框架的对应关系

介绍界面时,需将“功能”与“布局”绑定说明,避免界面描述沦为“元素堆砌”,可按用户使用流程(如“首页-核心功能页-个人中心”)展开,每个环节对应1-2个核心功能,并解释界面布局如何服务于功能实现。

以“任务管理app‘TodoPlus’”为例,其核心功能包括“任务分类、智能提醒、团队协作”,对应的界面框架设计如下:

| 功能模块 | 界面布局设计要点 | 设计逻辑说明 |

|---|---|---|

| 首页任务列表 | 采用“四象限布局”(重要紧急/重要不紧急/紧急不重要/不紧急不重要),顶部为快速筛选栏 | 基于艾森豪威尔矩阵理论,帮助用户优先处理高价值任务,减少决策负担 |

| 智能提醒模块 | 在任务卡片中嵌入“时间轴+标签”设计,支持自定义提醒方式(弹窗/角标/震动) | 通过多维度触达降低遗忘率,同时避免单一提醒方式造成的用户干扰 |

| 团队协作模块 | 右侧固定“成员面板”,支持拖拽分配任务,实时同步进度状态 | 简化传统团队协作中“切换沟通工具-分配任务-跟踪进度”的链路,提升协作效率 |

通过表格清晰展示“功能-布局-逻辑”的对应关系,能让听众快速理解界面设计的合理性。

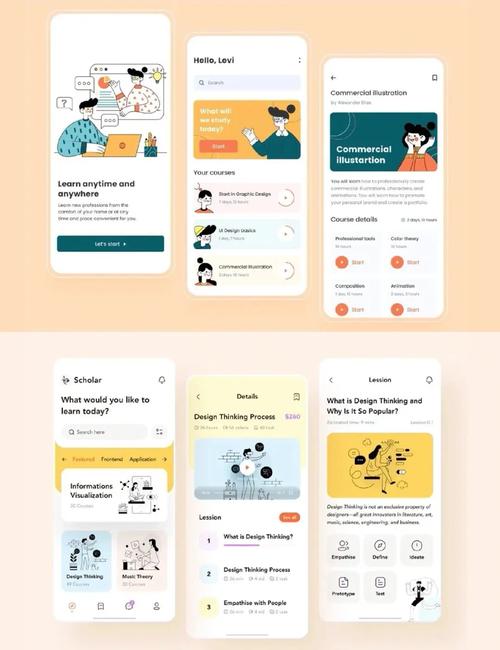

视觉设计:美学与功能的平衡

视觉设计是界面最直观的呈现,但介绍时需避免仅描述“颜色搭配”“字体选择”等表层元素,而应解释设计决策背后的用户需求与品牌定位。

- 色彩系统:需说明主色、辅助色、中性色的选择依据,健康管理类app“乐康”采用低饱和度的蓝绿色系,既传递专业、可信赖的品牌感,又通过柔和色调降低用户对健康数据的焦虑感;

- 字体与排版:需结合用户阅读习惯,阅读类app“字里行间”采用思源宋体作为正文字体,保证长时间阅读的舒适性,标题则用定制字体的“行书”风格,增强文艺调性与辨识度;

- 图标与插画:需解释其“识别度”与“情感化”价值,儿童教育类app“童趣世界”采用扁平化插画风格,图标通过“拟人化设计”(如云朵图标带有笑脸)降低儿童理解门槛,同时激发使用兴趣。

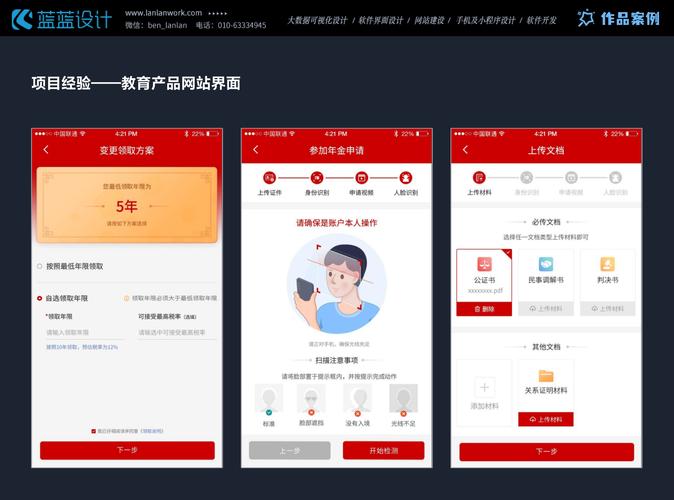

可展示“设计规范文档”中的关键页面(如色彩面板、字体层级、图标库),体现视觉设计的系统性与一致性,避免界面元素“各自为战”。

交互设计:从“操作步骤”到“体验感受”

交互设计的核心是“让用户用得顺手”,介绍时需聚焦“用户如何完成任务”以及“操作过程中的情感体验”,可通过对比“优化前vs优化后”的交互流程,突出设计改进。

电商类app“优品”的“下单流程”优化:

- 优化前:用户需点击“加入购物车-选择规格-填写地址-选择支付方式-提交订单”5步,且每步需跳转新页面,流程长、易中断;

- 优化后:通过“沉浸式下单”设计,商品详情页直接集成规格选择、地址调用、支付方式预选,用户无需跳转即可完成下单,步骤压缩至2步,同时加入“进度条”与“操作引导文案”(如“最后一步,确认收货地址”),减少用户操作焦虑。

可结合原型动图或录屏演示交互流程,让听众直观感受“流畅性”与“易用性”。

细节解析:用“用户故事”验证设计价值

在宏观介绍后,需通过具体用户故事验证界面设计的实际价值。“针对老年用户‘看不清字、怕点错’的痛点,我们在‘健康档案’模块采用‘大字体+高对比度配色’,按钮间距从标准8px扩大至16px,同时支持‘语音播报’功能,测试中,65岁用户李阿姨表示‘现在不用戴老花镜也能轻松查看血压数据,点按钮再也不怕手滑’。”

用户故事能让抽象的设计理念具象化,同时体现设计对“包容性”与“人文关怀”的考量,避免界面介绍显得“冰冷”。

价值呈现:总结设计如何解决核心问题

需回归设计初衷,总结界面如何解决最初提出的用户痛点或商业目标。“通过极简首页设计、智能任务分类、沉浸式下单流程等界面优化,‘TodoPlus’用户日均任务完成量提升25%,‘优品’app下单转化率提升18%,用户满意度评分从3.2分(5分制)升至4.6分。”

数据与结论的结合,能让听众清晰感知设计的“投入产出比”,无论是商业决策还是团队协作,都能提供有力支撑。

相关问答FAQs

Q1:介绍界面时,如何平衡专业术语与通俗表达?

A:需根据受众灵活调整,面向非设计背景听众时,可将“F型布局”“尼尔森十大原则”等专业术语转化为“用户阅读习惯符合从左到右、从上到下的自然顺序”“我们通过‘明确操作按钮’‘减少错误提示’等设计,让用户轻松上手”;面向设计团队时,可直接使用“栅格系统”“微交互动效”等术语,并说明技术实现细节(如“采用Lottie实现轻量化加载动画,体积控制在50KB以内”),核心原则是:用听众熟悉的语言传递设计逻辑,避免因术语壁垒导致信息传递失效。

Q2:如果界面存在未优化的地方,介绍时是否需要主动提及?

A:建议主动提及,但需说明“优化方向”而非“缺陷”。“团队协作’模块的实时同步功能在网络弱环境下存在延迟,我们已在迭代计划中采用‘WebSocket协议+本地缓存’方案,预计可将同步延迟从3秒降至0.5秒内。”这种“坦诚问题+给出解决方案”的方式,既能体现设计团队的严谨性,也能展现对产品迭代的责任感,避免听众因“发现未提及的问题”而对设计产生质疑。