要在Photoshop中营造出强烈的空间感,需要综合运用透视、光影、色彩、虚实对比等多种视觉原理,通过图层、蒙版、滤镜等工具进行精细化处理,以下从基础理论到实操技巧,详细解析实现空间感的核心方法。

理解空间感的核心要素

空间感是画面中物体前后、远近、主次关系的视觉呈现,其本质是模拟人眼观察世界时的透视规律与视觉差异,核心要素包括:线性透视(近大远小)、空气透视(近实远虚、近暖远冷)、光影透视(光影方向与强度随距离变化)、色彩透视(近纯远灰),在Photoshop中,需围绕这些要素构建层次,让画面产生“纵深感”。

线性透视:构建空间骨架

线性透视是空间感的基础,通过消失点、视平线等元素模拟物体在空间中的形态变化。

单点/两点透视的应用

- 单点透视:适合表现场景的纵深感,如走廊、公路,操作时,先确定消失点(通常在画布水平中心线上),所有水平线条向消失点汇聚,绘制街道时,两侧建筑的天花板、地砖边缘均需指向消失点,确保近宽远窄、近高远低。

- 两点透视:用于表现物体的立体面,如建筑外观、立方体,设置左右两个消失点,垂直线条保持垂直,水平线条分别向两侧消失点汇聚,可通过“编辑>变换>变形”工具调整物体角度,使其符合透视规律。

透视变换工具

使用“编辑>变换>透视”或“自由变换”工具(按Ctrl+T后右键选择“透视”),直接对图层进行透视校正,拍摄时因角度问题导致的透视畸变,可通过此工具拉正建筑线条,恢复空间秩序。

空气透视:营造空间层次

空气透视是模拟大气对视觉的影响,通过虚实、明暗、色彩变化区分前后物体,是增强空间感的关键。

虚实对比

- 模糊处理:远景物体因大气阻隔,轮廓会变模糊,使用“滤镜>模糊>高斯模糊”或“镜头模糊”,根据距离调整模糊强度(远景模糊值5-10px,中景2-5px,前景保持清晰),也可用“模糊工具”手动涂抹远景边缘,降低细节清晰度。

- 透明度调整:远景图层透明度可降至70%-80%,与背景自然融合,减弱实体感,增强空间延伸。

色彩与明暗对比

| 距离 | 色彩特征 | 明暗特征 | 操作方法 |

|---|---|---|---|

| 近景 | 色彩饱和度高,偏暖(如黄、橙) | 明暗对比强烈,细节丰富 | 用“曲线”或“色阶”提亮亮部,加深暗部;用“色相/饱和度”增强暖色调 |

| 中景 | 色彩饱和度降低,冷暖适中 | 明暗对比减弱,细节减少 | 降低图层“饱和度”10%-20%;用“减淡工具”轻微提亮,加深工具压暗 |

| 远景 | 色彩饱和度低,偏冷(如蓝、紫) | 明暗对比弱,趋向统一色调 | 添加“色彩平衡”图层,增加青色、蓝色;整体降低对比度 |

大气效果叠加

使用“画笔工具”选择低 opacity(10%-20%)的柔边笔刷,前景色为浅蓝或浅紫,在远景区域轻涂,模拟大气中的微粒散射,也可新建图层,填充“50% 灰色”,用“减淡/加深工具”调整明暗,再叠加“叠加”模式,增强空间通透感。

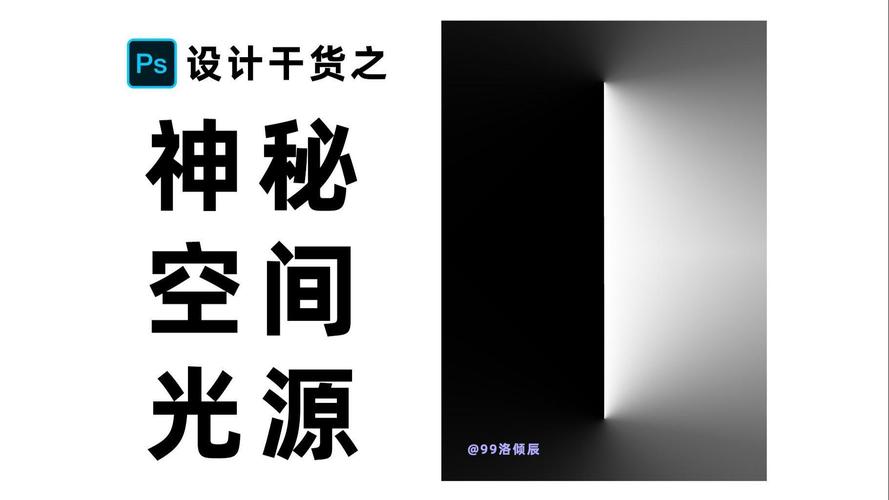

光影透视:强化空间立体感

光影是塑造物体体积感的核心,统一的光影方向能引导视线,增强空间纵深感。

确定光源方向

先明确光源位置(如左上角45°光),所有物体的投影、高光需遵循同一方向,新建图层,模式设为“柔光”,用“画笔工具”绘制光源区域(提亮)与阴影区域(压暗),注意过渡自然。

前后物体的光影差异

- 近景物体:光影对比强烈,投影边缘清晰,用“加深工具”绘制硬边投影,高光用“减淡工具”提亮,保留细节。

- 远景物体:光影对比弱,投影模糊,用“高斯模糊”处理投影图层,降低不透明度,使其融入背景。

添加体积光(丁达尔效应)

在逆光场景中,可模拟光线穿透空气的效果,新建图层,填充黑色,用“矩形选框工具”绘制光束区域,羽化边缘( Feather 50px),将图层不透明度降至30%,模式改为“滤色”,用“画笔”轻调光束颜色为暖黄,增强空间纵深感。

色彩透视:引导视觉纵深

色彩冷暖与纯度变化能直接暗示距离,暖色前进,冷色后退;纯色前进,灰色后退。

分层调色

- 近景:使用“色彩平衡”增加红色、黄色,提升饱和度,营造“靠近”感。

- 中景:保持色彩平衡,适当降低饱和度(10%-15%)。

- 远景:增加蓝色、青色,降低饱和度至30%-50%,甚至转为单色(如用“黑白”调整图层处理远景)。

色彩渐变背景

背景色可从近到远做冷暖渐变,如底部为暖黄(地面),顶部为冷蓝(天空),中间用“渐变映射”过渡,自然引导视线延伸。

构图与元素布局:增强空间延伸感

引导线构图

利用场景中的自然线条(如公路、河流、建筑边缘)向消失点汇聚,形成视觉引导,强化纵深感,后期可使用“钢笔工具”绘制引导线,新建图层用“画笔”描边,调整透明度使其不突兀。

前景、中景、远景分层

- 前景:添加细节丰富的元素(如岩石、植物),占据画面底部1/4,提供视觉落脚点。

- 中景:主体元素(如建筑、人物),清晰度适中,是画面核心。

- 远景:简化元素(如山脉、天空),弱化细节,作为空间延伸的终点。

重叠与遮挡

通过物体间的遮挡关系(如近景树木遮挡中景建筑),明确前后层次,避免所有物体“漂浮”在画面中,使用“图层蒙版”擦除遮挡部分,自然衔接前后元素。

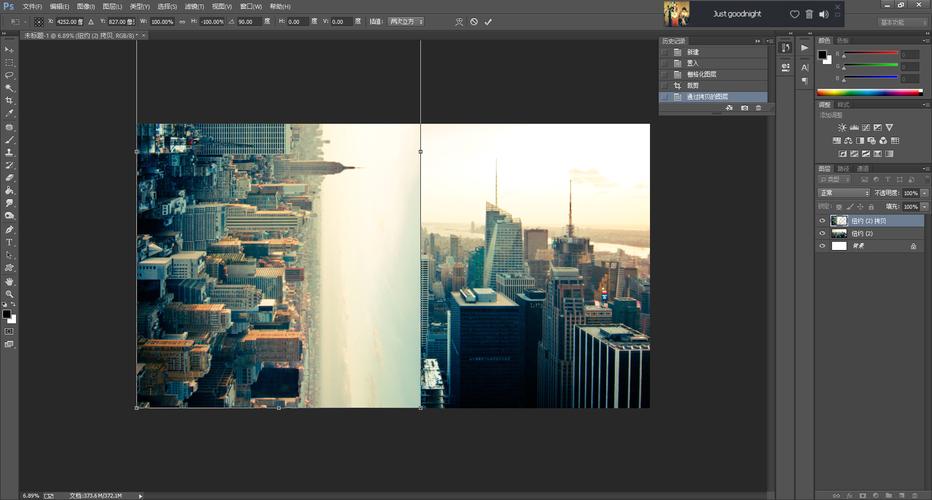

综合案例:风景画空间感强化

假设有一张风景照片,前景为草地,中景为湖泊,远景为山脉,可通过以下步骤强化空间感:

- 分层处理:将画面拆分为“前景草”“中景湖”“远景山”三个图层。

- 透视校正:用“自由变换”调整山脉图层,使其向消失点汇聚。

- 模糊与透明度:远景山脉图层添加“高斯模糊”(3px),透明度降至80%;中景湖图层模糊1px,透明度90%。

- 调色:前景草用“色彩平衡”加黄、加红;中景湖降低饱和度,加青;远景山脉加蓝,转为低饱和冷色调。

- 光影统一:新建“光影图层”,模式“柔光”,左上角提亮草地与山脉,右下角压暗湖泊投影,保持光源一致。

- 添加体积光:在山脉后方绘制暖黄色光束,模式“滤色”,模拟阳光穿透大气。

FAQs

问题1:为什么我的画面透视看起来很“假”?

答:透视失真通常有两个原因:一是消失点不统一,不同物体线条指向不同消失点,导致空间混乱;二是忽略近大远小的比例关系,近景物体过小或远景物体过大,解决方法:先确定场景的单点/两点透视消失点,用“参考线”辅助对齐;通过“标尺工具”测量物体高度,确保近景物体尺寸明显大于远景物体。

问题2:如何快速区分画面中的前中后景?

答:可通过“图层样式”快速标记:选中前景图层,添加“外发光”(黄色,不透明度50%),中景图层添加“内发光”(白色,不透明度30%),远景图层降低“填充”至60%,通过视觉差异快速确认层次,后期处理完成后删除图层样式即可。