设计师在项目执行中,把控时效是确保项目按时交付、保障团队协作效率、维护客户信任的核心能力,时效管理并非简单的“赶时间”,而是通过系统化的规划、动态的监控、灵活的调整和有效的沟通,实现质量、效率与成本的平衡,以下从目标拆解、流程管控、风险预判、工具协作、沟通机制五个维度,详细阐述设计师如何科学把控时效。

以终为始:明确目标并拆解任务,建立时效基准

把控时效的前提是清晰的“时间锚点”,设计师需在项目启动阶段与产品、开发、客户等各方对齐最终交付标准与关键节点,避免因目标模糊导致返工或延误。

明确核心交付物与里程碑,一个UI设计项目需拆解为“需求分析(2天)- 线框图输出(3天)- 视觉稿设计(5天)- 交互原型(2天)- 设计评审(1天)- 修改迭代(3天)”等阶段,每个阶段需明确输出内容(如线框图需包含高保真页面布局、交互逻辑说明)和截止时间。

评估任务复杂度并预留缓冲时间,根据设计需求的新颖度(如是否创新交互)、资源依赖(如是否需要等待用户调研数据)、历史经验(类似项目耗时)等因素,为每个任务分配合理工时,并预留10%-20%的缓冲时间应对突发情况,常规APP改版设计可按“标准工时+10%缓冲”规划,而全新功能设计则需考虑“标准工时+20%缓冲”。

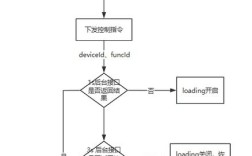

将目标可视化,通过甘特图、看板等工具将任务拆解为可执行的动作,并标注依赖关系(如视觉稿设计需基于已确认的需求文档),避免因任务衔接断层导致延误。

流程管控:标准化节点与动态调整,避免无效返工

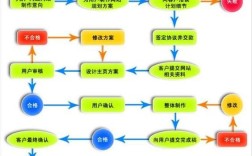

设计流程的规范性直接影响时效,设计师需通过“事前预防-事中控制-事后复盘”的全流程管控,减少重复劳动,提升效率。

事前预防:建立设计规范与checklist,移动端设计需提前规范组件库(按钮、弹窗、导航栏等)、尺寸标准(如iPhone 13的375×812pt)、输出格式(切图标注、标注文件格式),避免因规范不统一导致开发返工,在需求分析阶段主动与产品经理确认核心逻辑,避免因需求理解偏差(如“高保真”与“低保真”的认知差异)导致设计推倒重来。

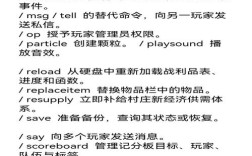

事中控制:通过每日站会、进度跟踪表等方式监控任务执行,使用Trello或Jira看板,将任务分为“待办-进行中-待审核-已完成”,每日同步“已完成任务”“今日计划”“遇到的问题”,确保团队实时掌握进度,对于跨部门协作任务(如需开发配合实现动效),需提前同步设计稿与实现方案,避免因技术可行性问题延误。

事后复盘:项目结束后分析时效偏差原因,若“视觉稿设计”阶段超时,需复盘是需求变更频繁、沟通成本高,还是设计工具效率问题,并将经验沉淀为流程优化方案(如增加需求评审环节、优化组件调用流程)。

风险预判:识别潜在瓶颈并制定预案,降低不确定性

项目执行中的突发风险是时效管理的主要挑战,设计师需具备“预判思维”,提前识别可能延误的环节并制定应对策略。

常见风险与应对措施如下表所示:

| 风险类型 | 具体表现 | 应对预案 |

|---|---|---|

| 需求变更频繁 | 客户临时调整核心功能、增加页面 | 签订变更管理流程:明确“变更申请-评估影响-确认排期”机制,避免口头需求; 建立MVP(最小可行产品)优先级:聚焦核心功能,非核心需求延后迭代。 |

| 资源依赖滞后 | 等待用户数据、文案内容未到位 | 提前1周向协作方同步需求清单,明确交付时间; 准备“占位方案”:用临时文案、图片替代,待内容到位后替换。 |

| 技术实现限制 | 开发反馈设计稿无法实现(如复杂动效) | 设计阶段与开发同步技术可行性; 提供备选方案:如无法实现3D动效,改用2D渐变过渡,确保视觉效果与效率平衡。 |

| 多任务并行冲突 | 同时参与2个以上项目,精力分散 | 使用四象限法划分任务优先级(重要紧急/重要不紧急/紧急不重要/不紧急不重要); 与团队负责人沟通,合理分配资源,避免超负荷工作。 |

工具协作:善用数字化工具提升效率,减少沟通成本

高效的设计工具与协作平台是把控时效的“加速器”,设计师需根据项目需求选择合适的工具,打通“设计-评审-交付”全链路。

设计效率工具:使用Figma、Sketch等协作型设计工具,实现实时多人编辑、版本自动保存,避免因文件传输、版本混乱导致重复劳动,Figma的“组件库”功能可复用成熟设计元素,将同类页面的设计时间缩短30%以上;蓝湖、Zeplin等标注工具能自动生成切图与标注,减少与开发沟通成本。

项目管理工具:通过飞书、钉钉的日历功能设置任务提醒,使用甘特图(如Microsoft Project、Tencent Tita)可视化进度,关键节点提前3天预警,若“设计评审”原定周五,需提前周三同步评审材料,预留修改时间。

自动化工具:使用LottieFiles将AE动效转化为轻量级JSON文件,解决开发实现复杂动效的耗时问题;通过Make(原Integromat)搭建自动化流程,如“设计稿上传→自动生成标注链接→同步到开发群”,减少手动操作时间。

沟通机制:建立透明化同步机制,确保信息对齐

沟通不畅是设计项目延误的核心原因之一,设计师需构建“向上-向下-横向”的立体沟通网络,确保信息高效流转。

对上沟通(向客户/领导):定期同步进度,避免信息差,每周五发送“项目周报”,包含本周完成内容、下周计划、风险预警(如“因需求变更,预计延迟2天”),让客户提前预期,对于重大决策(如设计风格调整),需通过会议确认并留存纪要,避免后期争议。

对下沟通(向执行层):明确任务分工与标准,若带领团队,需通过“任务分配表”明确责任人、交付时间、验收标准,并每日跟进进度,及时解决卡点(如新成员不熟悉组件库,需安排1对1培训)。

横向沟通(与产品、开发):建立“快速响应机制”,使用“设计评审群”,实时反馈问题(如“此按钮不符合无障碍标准,需调整对比度”),避免问题积压;定期召开“设计-开发对齐会”,确认设计稿实现细节,减少开发阶段的反复沟通。

相关问答FAQs

Q1:项目中客户频繁提出需求变更,如何在不影响时效的前提下应对?

A:应对需求变更需遵循“流程化+优先级管理”原则:建立变更申请机制,要求客户填写《需求变更单》,明确变更内容、原因及期望完成时间;联合产品、开发评估变更对项目的影响(如工时增加、延期风险),将影响量化反馈给客户(如“增加3个页面需额外2天,是否接受调整上线时间”);根据项目优先级排序,核心需求优先实现,非核心需求纳入下一版本迭代,避免因频繁变更打乱原计划。

Q2:如何判断设计任务的时间分配是否合理?如何调整?

A:判断时间分配是否合理需结合“历史数据”与“实际执行反馈”:若某类任务(如图标设计)频繁超时,需复盘是工时预估不足(如未考虑多轮修改)还是工具效率低(如未使用图标库),通过统计同类任务的平均耗时、修改次数等数据,优化工时估算模型;若某阶段任务提前完成,则可释放资源支援其他环节(如协助完成交互原型),定期与团队同步“耗时日志”,分析耗时差异,持续优化任务拆解颗粒度(如将“首页设计”拆解为“头部导航-内容区-底部栏”三个子任务,提升可控性)。