SQL命令执行是数据库管理系统的核心功能,它允许用户通过结构化查询语言(SQL)与数据库进行交互,实现数据的增、删、改、查等操作,整个过程涉及语法解析、逻辑处理、物理执行等多个环节,其效率和准确性直接影响数据库的性能和稳定性,以下将从执行流程、优化策略、常见问题及解决方案等方面进行详细阐述。

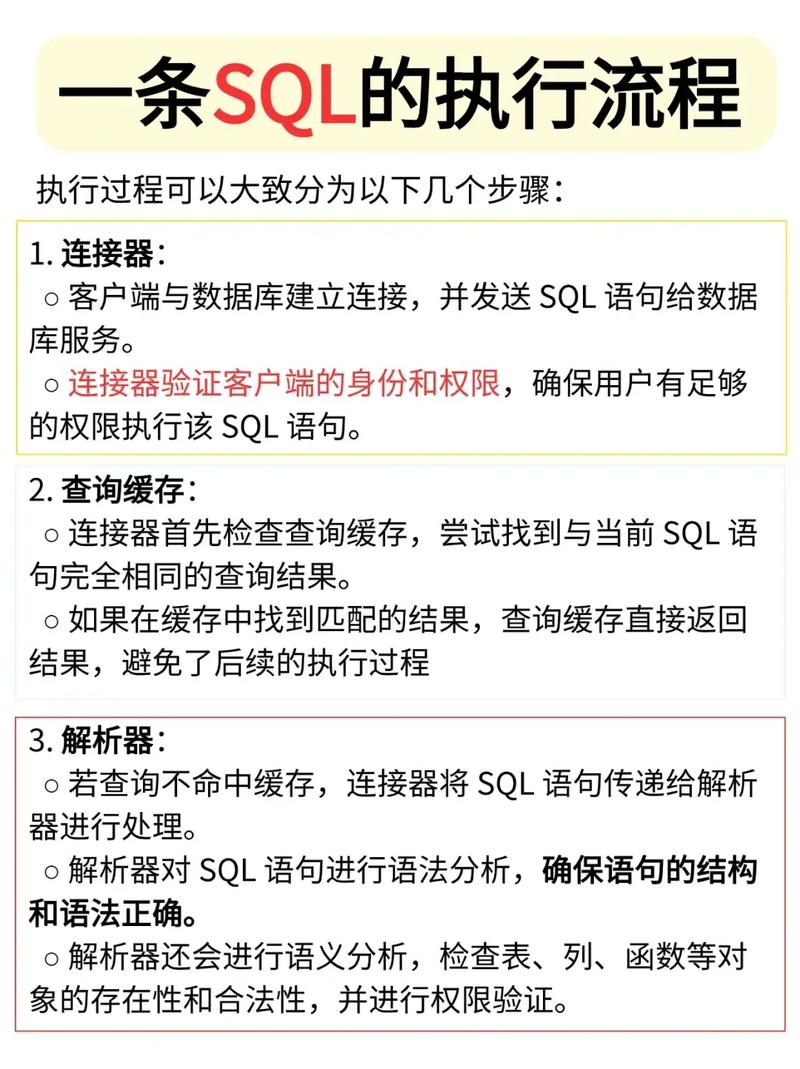

SQL命令的执行通常始于客户端应用程序向数据库服务器发送SQL语句,服务器接收到语句后,首先进行词法分析和语法分析,检查SQL语句是否符合SQL标准,例如关键字是否正确、表名和字段名是否存在、语法结构是否完整等,如果语句存在语法错误,服务器会立即返回错误信息,终止执行过程,语法分析通过后,查询优化器会介入,这是执行过程中最关键的一步,优化器会根据数据库的统计信息(如表的大小、索引的选择性、数据的分布情况等)生成多个可能的执行计划,并通过成本模型评估每个计划的开销(如I/O次数、CPU消耗、内存占用等),最终选择成本最低的执行计划,对于一条包含WHERE子句的查询语句,优化器可能会决定是否使用索引、使用哪个索引、是否采用全表扫描等。

执行计划确定后,数据库引擎会根据该计划调用相应的存储引擎接口执行具体的操作,以MySQL为例,InnoDB存储引擎负责处理事务相关的操作,而MyISAM则专注于非事务性操作,在执行过程中,数据库会涉及数据的读取、写入、锁定等操作,执行SELECT语句时,数据库会根据执行计划从表中检索数据,可能通过索引快速定位,也可能进行全表扫描;执行INSERT、UPDATE或DELETE语句时,数据库需要确保数据的原子性、一致性,通常会涉及事务日志的记录(如MySQL的Redo Log和Undo Log)和锁的获取,锁机制是并发控制的关键,例如行锁可以允许多个事务同时读取不同行的数据,而表锁则会限制整个表的并发访问,因此锁的选择和使用对性能影响极大。

为了提高SQL命令的执行效率,开发者可以采取多种优化策略,合理设计索引是提升查询性能的最有效手段之一,索引类似于书籍的目录,可以显著减少数据的扫描范围,对于经常作为查询条件的字段(如用户ID、订单时间等),创建B+树索引可以大幅加快查询速度,但需要注意的是,索引并非越多越好,因为索引会增加写入操作的开销(每次数据修改都需要更新索引),并占用额外的存储空间,避免使用SELECT *,而是只查询必要的字段,这样可以减少数据传输量,降低网络和内存开销,对于复杂的查询,可以考虑将其拆分为多个简单的查询,或者使用临时表、物化视图等技术优化执行路径,定期分析表的统计信息(如MySQL的ANALYZE TABLE命令)可以帮助优化器做出更准确的决策,因为过时的统计信息可能导致优化器选择次优的执行计划。

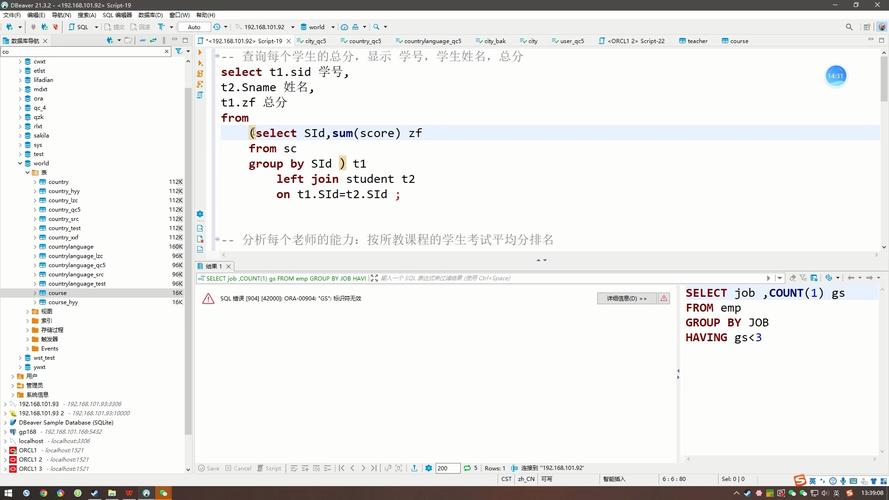

在实际应用中,SQL命令执行可能会遇到各种问题,常见的问题包括性能瓶颈、死锁、语法错误等,性能瓶颈通常由不当的索引设计、低效的SQL语句或数据库配置不合理引起,一个未使用索引的查询在大表上执行时,可能会导致全表扫描,消耗大量系统资源,解决这类问题的方法包括使用EXPLAIN命令分析执行计划,检查是否缺少必要的索引,或者优化SQL语句的结构,死锁则发生在多个事务相互等待对方释放资源的情况下,例如事务A锁定了表1的行1并等待表2的行2,而事务B锁定了表2的行2并等待表1的行1,数据库通常会检测到死锁并回滚其中一个事务,但开发者可以通过合理的锁定顺序和事务隔离级别来减少死锁的发生,语法错误相对容易解决,通常只需仔细检查SQL语句的拼写和结构是否符合规范。

除了上述问题,数据库的配置也会影响SQL命令的执行效率,缓冲池(Buffer Pool)的大小决定了数据库可以缓存多少数据在内存中,较大的缓冲池可以减少磁盘I/O,提高查询速度;排序缓冲区(Sort Buffer)的大小则影响排序操作的效率,如果排序数据量超过缓冲区大小,数据库会使用临时文件,导致性能下降,根据实际负载调整数据库参数是优化性能的重要手段。

SQL命令执行是一个复杂的过程,涉及语法解析、优化、执行等多个环节,通过合理设计索引、优化SQL语句、调整数据库配置以及监控执行计划,可以有效提升数据库的性能和稳定性,开发者需要深入理解SQL的执行原理,才能在实际应用中写出高效、可靠的数据库操作语句。

相关问答FAQs

-

问:如何判断SQL语句是否使用了索引?

答:可以通过数据库提供的执行计划分析工具来判断,例如MySQL中的EXPLAIN命令,在EXPLAIN结果中,如果type列显示为index、range、ref或const等,表示查询使用了索引;如果显示为ALL,则表示进行了全表扫描,key列会显示实际使用的索引名称,rows列则估算扫描的行数,行数越少说明索引效果越好。 -

问:为什么有些SQL语句在开发环境运行很快,但在生产环境很慢?

答:可能的原因包括:生产环境的数据量远大于开发环境,导致全表扫描或索引失效;生产环境的并发量高,锁竞争或资源争用(如CPU、内存、磁盘I/O)更严重;生产数据库的配置参数(如缓冲池大小、连接数)与开发环境不同;生产环境的统计信息未及时更新,导致优化器选择了次优执行计划,可以通过对比执行计划、检查资源使用情况和更新统计信息来定位问题。