招聘S法则是一种系统化、结构化的招聘方法论,旨在通过标准化流程和关键节点控制,提升招聘效率与质量,降低用人风险,其核心在于将招聘过程拆解为可量化、可优化的模块,通过精准匹配岗位需求与候选人特质,实现“人岗合一”的目标,以下从原则、流程、工具及注意事项四个维度展开详细说明。

招聘S法则的核心原则

招聘S法则以“精准、高效、适配”为三大核心原则,贯穿招聘全流程。

- 精准定位:明确岗位的核心需求,包括硬性条件(如学历、经验、技能)与软性特质(如价值观、抗压能力、团队协作风格),避免“唯学历论”或“经验至上”的片面筛选。

- 效率优先:通过标准化流程减少重复劳动,例如统一面试评分标准、优化简历筛选关键词,缩短招聘周期。

- 适配为王:关注候选人与岗位、团队及企业文化的匹配度,而非单纯追求“优秀”,降低入职后的流失率。

招聘S法则的标准化流程

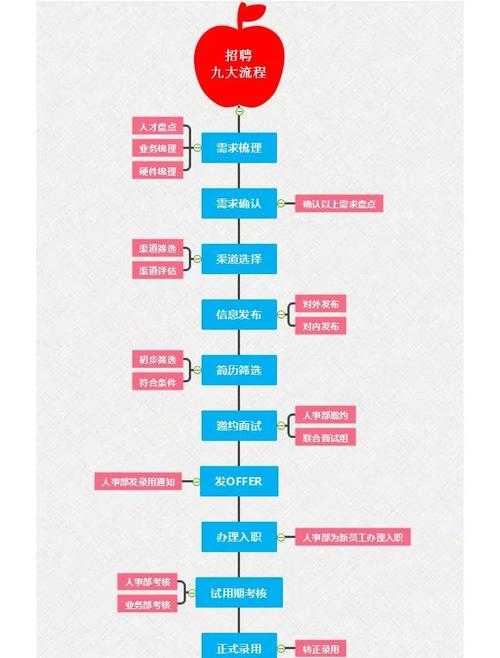

招聘S法则将流程拆解为“需求分析—渠道筛选—面试评估—背景调查—offer谈判—入职融入”六大阶段,每个阶段设置关键控制点。

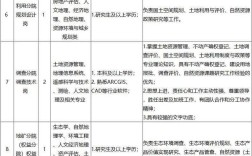

需求分析:明确“招什么样的人”

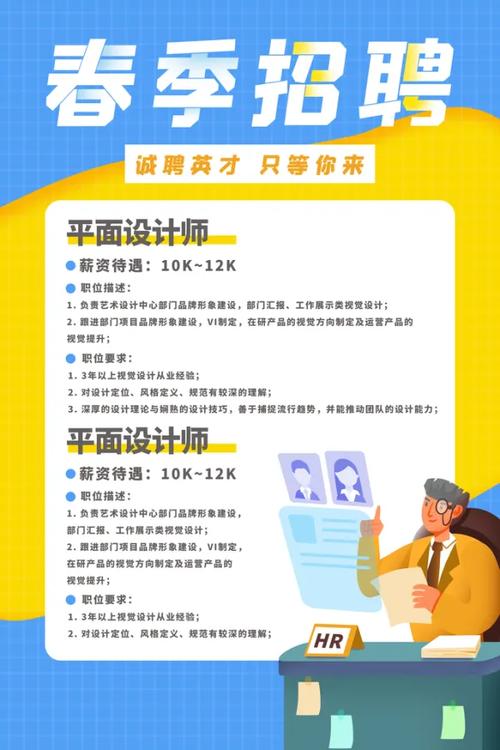

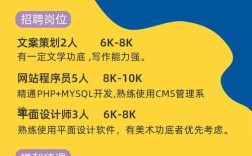

- 岗位画像构建:联合用人部门梳理岗位职责、目标、汇报关系及核心能力项,新媒体运营”需具备内容策划、数据分析、用户运营能力,同时要求“结果导向”的特质。

- 人才需求分级:将需求分为“必备项”(如3年以上相关经验)、“加分项”(如有成功案例)、“否决项”(如频繁跳槽),避免标准模糊。

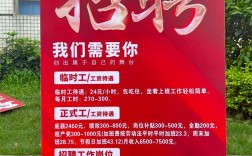

渠道筛选:精准触达目标人群

- 渠道组合策略:根据岗位特性选择渠道,例如技术岗优先拉勾、BOSS直聘,职能岗侧重猎聘、内部推荐。

- 简历初筛工具化:通过ATS( applicant Tracking System)系统设置关键词(如“Python”“项目管理”),自动过滤匹配度低于60%的简历,HR重点审核剩余40%。

面试评估:结构化判断候选人适配性

- 多维度面试设计:采用“专业面+HR面+业务面”组合,专业面考察技能掌握程度,HR面评估价值观与稳定性,业务面模拟实际工作场景(如“若遇到XX问题,你会如何解决?”)。

- 标准化评分表:为每个能力项设定1-5分评分标准,沟通能力”中“能清晰表达观点并倾听他人”为3分,“擅长跨部门协作并推动结果”为5分,减少主观偏差。

背景调查:验证信息真实性

- 重点核实项:聚焦工作履历(在职时间、职位职责)、业绩表现(如“完成XX项目的贡献度”)及离职原因,避免学历造假、夸大业绩等问题。

- 调查方式:优先联系前直属上级,通过第三方背调平台补充验证,确保客观性。

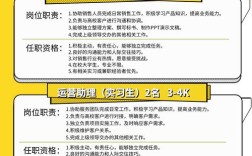

Offer谈判:平衡需求与期望

- 薪酬带宽匹配:根据候选人能力、市场薪酬水平及公司薪资结构,提供有竞争力的薪酬包(如基本工资+绩效奖金+期权),明确晋升路径。

- 异议处理:针对候选人提出的薪资、岗位等问题,用数据支撑(如“同行业同类岗位平均薪资为XX”),必要时灵活调整福利(如增加年假、培训机会)。

入职融入:降低流失风险

- 入职引导计划:设置30/60/90天目标,明确岗位职责、团队协作规则及考核标准,安排导师一对一辅导。

- 定期反馈机制:入职1周、1个月、3个月进行沟通,及时解决适应问题,提升归属感。

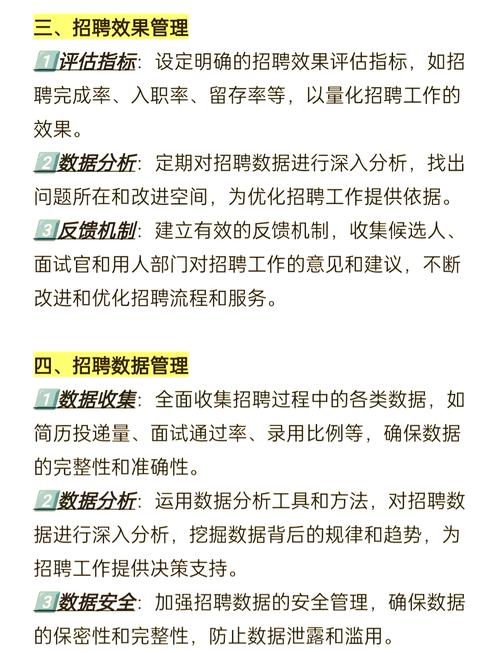

招聘S法则的实用工具

| 工具类型 | 推荐工具 | 核心功能 |

|---|---|---|

| 简历筛选 | ATS系统(如Moka、北森) | 关词筛选、简历去重、自动匹配岗位画像 |

| 面试管理 | 面试 scheduling工具(如Calendly) | 自动同步面试时间、发送提醒、收集面试反馈 |

| 背景调查 | 第三方背调平台(如背调查、准信) | 学历验证、工作履历核实、犯罪记录查询 |

| 数据分析 | Excel、Tableau | 统计各渠道转化率、面试通过率、入职留存率,优化招聘策略 |

注意事项

- 避免“光环效应”:不因候选人某一项突出优势(如名校背景)忽视其他短板,需综合评估。

- 关注隐性成本:高流失率会重复消耗招聘成本,优先选择与企业价值观匹配的候选人,而非“最优秀”的候选人。

相关问答FAQs

Q1:招聘S法则是否适用于中小企业?

A1:适用,中小企业资源有限,更需要标准化流程提升效率,可根据规模简化环节(如合并面试轮次),但核心原则(精准定位、适配评估)不变,初创公司可重点考察候选人的“多任务处理能力”和“创业心态”,通过情景模拟测试实际解决问题的能力。

Q2:如何通过招聘S法则降低用人风险?

A2:一是严格背景调查,核实关键信息(如离职原因、业绩数据);二是设置“试用期考核目标”,将岗位核心能力转化为可量化指标(如“3个月内独立完成5篇策划方案”);三是建立“人才复盘机制”,分析未通过或离职案例,持续优化招聘标准。