在当前快速变化的就业市场中,企业对高效、精准的招聘需求日益迫切,而“i c 招聘”作为一种整合了智能化、交互化与定制化的招聘模式,正逐渐成为企业优化人才获取渠道、提升招聘效率的重要工具,这一模式并非单一技术或平台的代名词,而是通过“智能(Intelligent)”“交互(Interactive)”“定制(Customized)”三大核心维度,重构了从人才吸引、筛选到入职的全流程,为企业解决传统招聘中流程繁琐、匹配度低、候选人体验差等痛点提供了全新思路。

智能化:技术驱动招聘效率升级

“i c 招聘”的首要特征是智能化技术的深度应用,通过算法、大数据和人工智能工具,实现招聘流程的自动化与决策的科学化,在人才 sourcing 阶段,智能招聘系统(ATS)可基于企业岗位需求(如技能、经验、文化契合度等关键词),自动抓取招聘平台、社交媒体、行业数据库等多渠道简历,并通过语义分析技术过滤无效信息,将初步匹配度较高的候选人推送给HR,大幅减少人工筛选时间——据统计,智能化工具可使简历初筛环节的效率提升60%以上。

在面试评估环节,AI视频面试平台能通过语音识别、面部表情分析等技术,对候选人的语言逻辑、情绪稳定性等维度进行量化评分,辅助HR判断其岗位适配性;部分企业还引入了AI聊天机器人,7×24小时响应候选人咨询,解答岗位细节、面试流程等问题,既提升了候选人的即时体验,也释放了HR的重复劳动时间,智能化招聘还体现在数据驱动的决策优化上:通过分析历史招聘数据(如各渠道转化率、候选人留存率等),企业可动态调整招聘策略,例如将预算向高转化率的渠道倾斜,或优化岗位JD的表述以吸引更精准的人才。

交互化:以候选人体验为核心的人才互动

传统招聘中,企业常因流程单向化、反馈延迟等问题导致候选人流失,而“i c 招聘”强调交互性,通过构建“企业-候选人”双向沟通的场景,增强人才的参与感与认同感,具体而言,企业可利用VR/AR技术打造沉浸式“云参观”体验,让候选人远程办公环境、团队氛围,甚至模拟岗位工作场景,从而提前判断“人岗匹配度”与“组织文化匹配度”;对于技术岗位,部分企业还引入了在线编程挑战、实时协作任务等交互式考核方式,取代单一的简历评估,让候选人在实际操作中展示能力,也让企业更直观地判断其专业水平。

交互性还体现在招聘全流程的透明化与即时反馈上,招聘管理系统可向候选人实时推送简历筛选状态、面试安排结果,甚至通过AI生成个性化的反馈报告(如“您的技术经验与岗位匹配度达90%,建议在沟通中加强项目细节的描述”),避免传统招聘中“石沉大海”式的等待,企业还可通过社群运营、直播带岗等形式,与潜在候选人建立长期互动关系——针对应届生开展“职场导师答疑”直播,针对行业人才举办技术趋势分享会,既传递了企业价值观,也为后续招聘储备了人才池。

定制化:因岗制宜的招聘策略设计

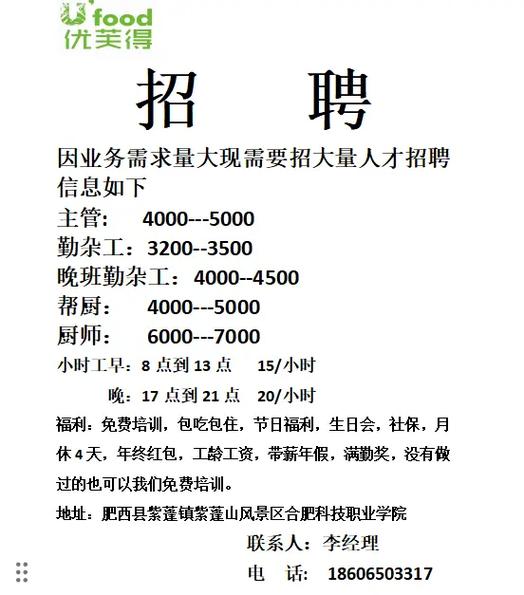

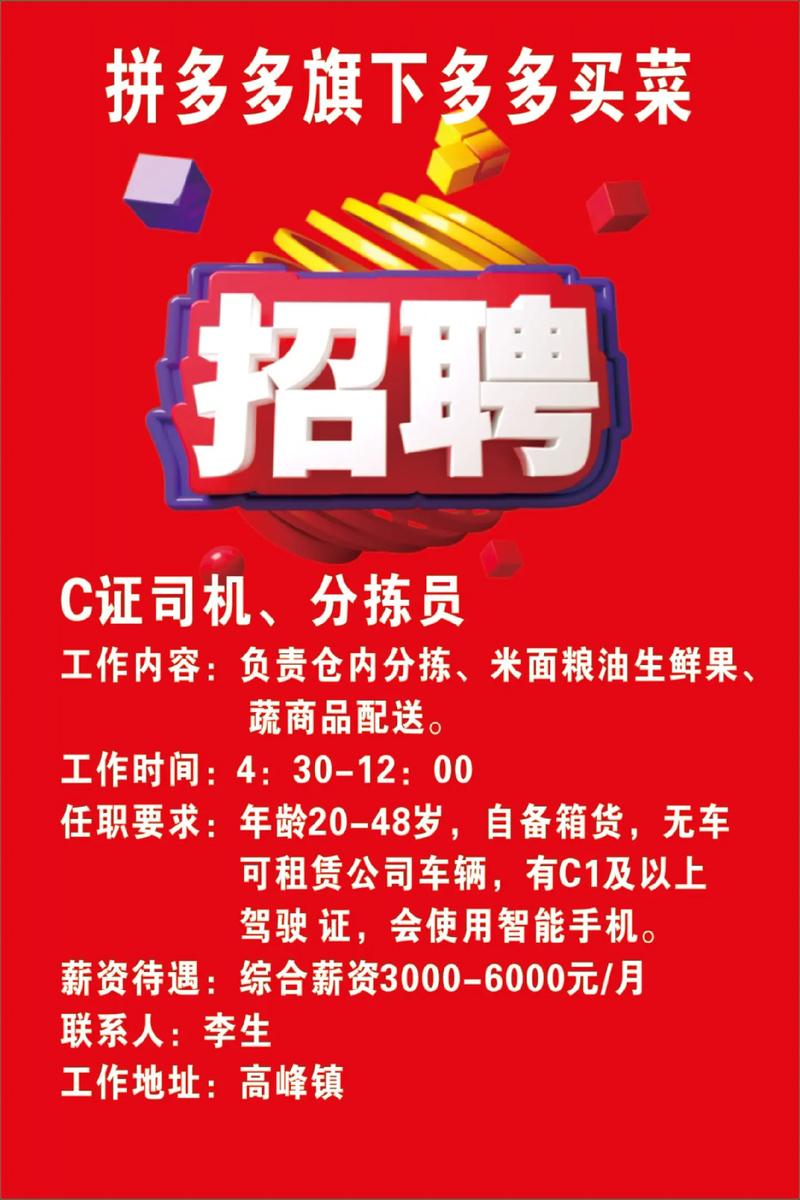

“i c 招聘”的第三大核心是定制化,即根据企业行业属性、岗位类型及人才特点,灵活调整招聘策略与工具组合,避免“一刀切”的模式,对于互联网企业的技术岗位,可重点采用GitHub代码审核、技术社区内推等定制化渠道,吸引主动型技术人才;对于传统制造业的蓝领岗位,则可与地方劳务市场、职业培训机构合作,通过“线上预约面试+线下快速入职”的定制化流程解决用工急迫问题。

定制化还体现在雇主品牌的差异化呈现上,企业可通过分析目标候选人的关注点(如Z世代重视职业成长与工作生活平衡,资深人才看重行业影响力与薪酬竞争力),在招聘平台、社交媒体等渠道设计个性化的内容矩阵——为Z世代候选人推出“新人成长计划”系列短视频,为资深人才发布“行业专家访谈”深度文章,让雇主信息更精准触达目标群体,针对高管、稀缺技术人才等高端岗位,“i c 招聘”还可结合猎头顾问的专业能力与大数据人才画像,提供“一对一深度寻访+定制化薪酬谈判”的定制化服务,提升高端人才的获取成功率。

招聘效果评估与优化

实施“i c 招聘”后,企业需通过量化指标评估其效果,并持续优化策略,核心评估指标包括:

| 指标类型 | 具体指标 |

|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| 效率指标 | 简历筛选通过率、平均招聘周期(从职位发布到入职)、HR人均招聘量 |

| 质量指标 | 新员工3个月留存率、岗位胜任评分(由直属上级入职后评估)、渠道人才贡献度 |

| 体验指标 | 候选人满意度评分(面试后调研)、Offer接受率、推荐率(员工推荐候选人的比例) |

通过定期分析这些数据,企业可及时发现问题——若某渠道简历量高但通过率低,可能需优化岗位JD的精准度;若候选人反馈“面试流程不透明”,则需升级招聘管理系统的状态通知功能。

相关问答FAQs

Q1:“i c 招聘”是否适合中小型企业,成本会不会很高?

A:“i c 招聘”并非“大企业专属”,中小型企业可根据预算灵活选择轻量化智能工具,使用功能完善的ATS系统(如北森、Moka等)可实现简历自动筛选与流程管理,费用从每月数千元到数万元不等;AI面试工具、招聘小程序等也可按需订阅,降低初期投入,其核心是通过技术减少人工成本与时间浪费,长期来看反而能降低单位招聘成本。

Q2:智能化招聘工具可能存在哪些风险,如何规避?

A:智能化工具的风险主要集中在算法偏见(如性别、年龄歧视)与数据安全两方面,规避算法偏见需定期校准模型数据,确保训练样本的多样性,并引入人工复核环节;数据安全则需选择符合《个人信息保护法》的平台,明确候选人信息的收集范围与使用权限,加密存储敏感数据,避免信息泄露,智能化工具应作为HR的辅助决策工具,而非完全替代人的判断,尤其在文化契合度、软技能评估等维度,人工介入仍不可少。