招聘人员在日常工作中会使用一系列专业术语,这些术语不仅提高了沟通效率,也确保了招聘流程的标准化和精准性,了解这些术语对于求职者、HR从业者以及跨部门协作都具有重要意义,以下将从招聘流程、人才评估、沟通协调等维度,详细解析常见的招聘人员术语及其应用场景。

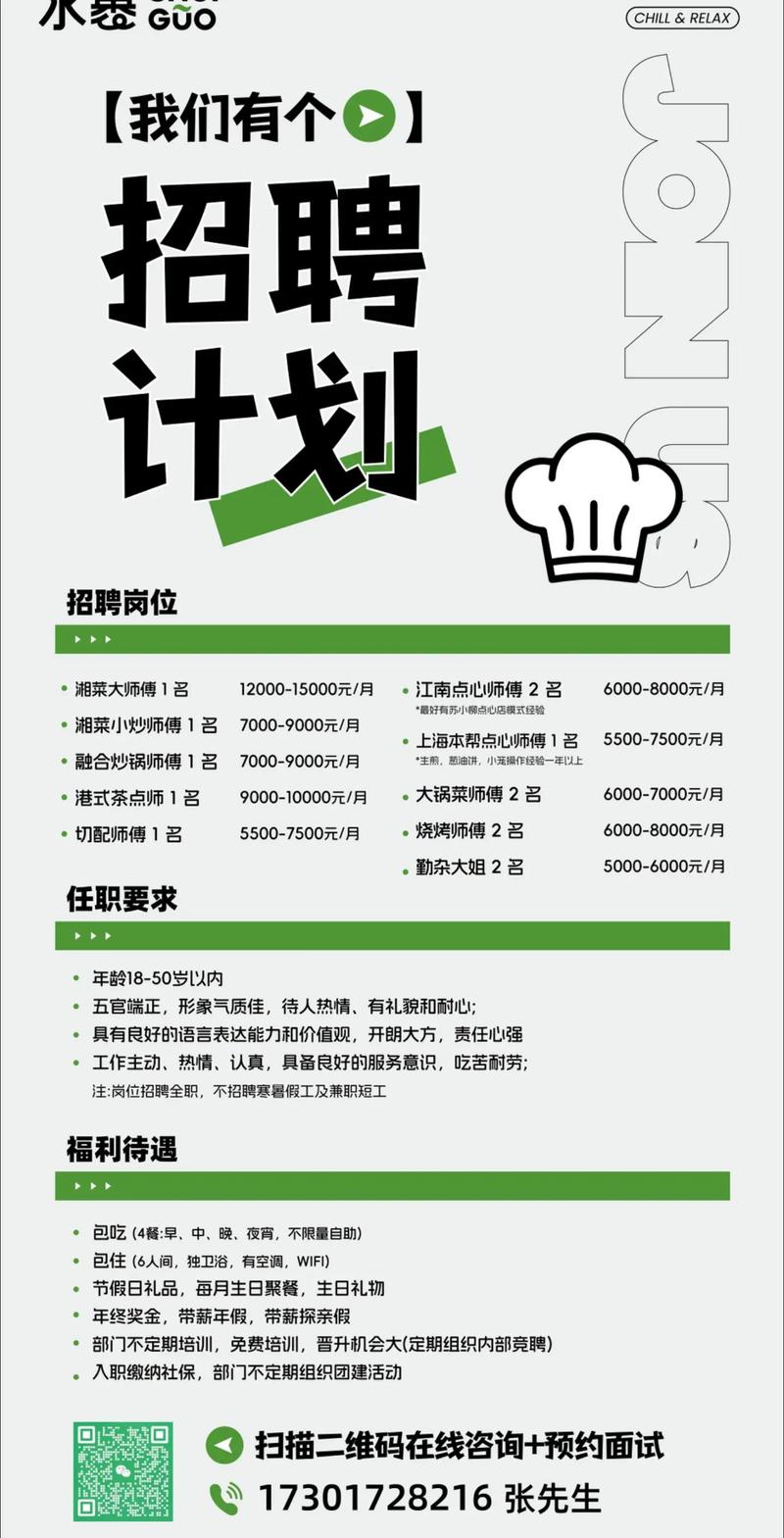

在招聘流程的初始阶段,“职位描述(Job Description, JD)”是核心术语,它详细列出了岗位职责、任职要求、工作地点等信息,是吸引候选人的基础文档,与JD紧密相关的是“任职资格(Job Qualifications)”,包括硬性条件(如学历、工作经验、专业技能证书)和软性技能(如沟通能力、团队协作),筛选简历时,招聘人员会关注“关键词匹配度”,即候选人的背景信息是否与JD中的核心要求高度契合。“人才库(Talent Pool)”则指企业积累的候选人资源,包括主动投递者、历史面试未通过者等,常用于未来岗位的快速招聘。“内部推荐(Internal Referral)”是高效招聘渠道之一,指通过现有员工推荐候选人,通常推荐渠道的简历通过率更高。

进入人才评估阶段,“初筛(Initial Screening)”是第一步,招聘人员通过电话或视频快速核实候选人的基本情况和求职意向。“行为面试法(Behavioral Interview)”是常用面试技巧,通过询问候选人过去的具体经历(如“请举例说明你如何解决团队冲突”)来预测其未来表现。“STAR法则(Situation, Task, Action, Result)”是行为面试的结构化提问框架,确保问题覆盖情境、任务、行动和结果四个维度。“压力面试(Stress Interview)”则通过制造紧张氛围(如连续追问、质疑决策)测试候选人的抗压能力,但需谨慎使用,避免造成负面体验。“背调(Background Check)”是背景调查的简称,包括核实工作经历、学历、有无不良记录等,通常在发放offer前进行,确保信息的真实性。

在沟通与 offer 管理中,“薪酬谈判(Compensation Negotiation)”是关键环节,涉及薪资、奖金、福利等条件的协商。“薪酬包(Compensation Package)”不仅包括基本工资,还涵盖绩效奖金、股票期权、保险、年假等综合福利。“入职引导(Onboarding)”是帮助新员工融入企业的流程,包括入职培训、团队介绍、文化宣导等。“试用期(Probation Period)”是双方约定的考察期,通常为1-6个月,期间企业评估员工是否胜任岗位,员工也可了解企业文化。“录用意向书(Offer Letter)”是企业发出的正式聘用文件,包含岗位、薪资、入职日期等法律约束性内容,候选人确认接受后即形成雇佣关系。

跨部门协作中,“用人部门(Hiring Manager)”是招聘需求的提出方,负责参与面试和最终决策。“招聘周期(Recruitment Cycle)”指从职位发布到候选人入职的全过程时长,企业通常会监控这一指标以优化效率。“招聘漏斗(Recruitment Funnel)”描述了从吸引简历到最终录人的逐层筛选过程,包括曝光、申请、筛选、面试、offer 等阶段,漏斗各环节的转化率是衡量招聘效果的重要数据。“雇主品牌(Employer Brand)”指企业在人才市场的声誉,影响候选人对企业的选择意愿,招聘人员需通过宣传企业文化、员工福利等方式提升品牌吸引力。

相关问答FAQs:

Q1:招聘人员常说的“ATS”是什么?如何影响求职?

A:ATS(Applicant Tracking System)是申请人跟踪系统,用于管理招聘流程中的简历筛选、面试安排、数据统计等环节,企业通过ATS解析简历关键词,自动匹配岗位需求,因此求职者在投递简历时需注意使用JD中的关键词,避免因格式不符或关键词缺失被系统过滤。

Q2:“背调”主要核查哪些内容?未通过背调的常见原因有哪些?

A:背调通常核实工作履历(职位、在职时间、离职原因)、学历学位、职业资格、有无犯罪记录等,未通过背调的常见原因包括简历信息造假(如虚报职位或学历)、工作表现负面(如被投诉能力不足)、诚信问题(如简历夸大项目经验)等,建议求职者确保简历信息真实准确。