制作一个在缩小后仍保持高辨识度的logo,需要从设计理念、图形简化、字体选择、色彩运用到测试验证等多个环节进行精细规划,辨识度是logo的核心功能,无论应用于名片、社交媒体头像还是产品包装,缩小后的logo都应能被快速识别,这要求设计师在创作之初就建立“多尺寸适配”的思维模式。

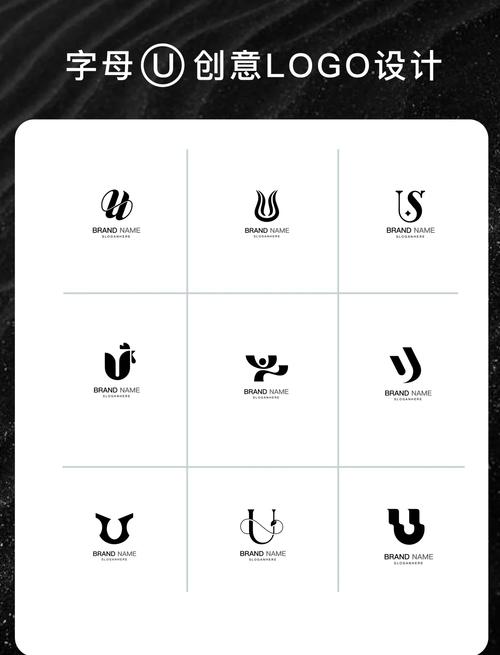

设计理念上需遵循“简洁至上”原则,复杂的图形或过多细节在缩小后会模糊成色块,失去原有特征,一个包含多层纹理或精细线条的动物图标,当缩小到1厘米以下时,可能仅呈现为一个不规则的色块,无法辨识物种,初期构思就应聚焦于核心符号,通过几何化、抽象化手法提炼本质特征,苹果公司的logo最初带有彩色条纹,简化后的单色苹果图形即使在像素级尺寸下,仍能通过轮廓和缺口被识别,这就是简洁力量的体现。

图形简化是关键步骤,设计师需对原始图形进行“减法设计”,保留最具辨识度的元素,删除次要细节,可通过以下方式实现:一是轮廓简化,用流畅的线条概括复杂形态,避免尖锐转角或细长悬挑(这些在缩小后易断裂);二是内部元素精简,例如将一个建筑logo的窗户数量从20减至5,仅保留代表性排列;三是负空间利用,巧妙利用图形与背景的留白形成视觉焦点,如FedEx箭头隐藏在字母E与x的负空间中,即使缩小也能被敏锐的观察者发现,建议设计师在不同尺寸下反复绘制图形,观察哪些细节在缩小后“消失”,并果断剔除。

字体选择与排版同样影响缩小后的辨识度,logo中的文字应优先选用无衬线字体,其笔画粗细均匀、结构清晰,在较小尺寸下比衬线字体更易阅读,避免使用过于艺术化的手写体或变形字体,除非其形态已高度符号化,字间距与行间距需适度放宽,防止笔画在缩小时相互粘连,将“Google”的彩色字母缩小为 favicon 时,每个字母的独立轮廓依然清晰,得益于其圆润的字体设计和合理的间距,对于图形与文字的组合,应确保两者风格统一,可采用文字环绕图形、图形嵌入文字等紧凑布局,减少整体视觉重量。

色彩运用需遵循对比度优先原则,缩小后的logo对色彩层次不敏感,高对比度的配色方案能确保图形在单色或低分辨率环境下仍可辨,建议主色调不超过3种,避免使用相近色或低饱和度色彩组合,需测试logo的单色版本(黑白灰),确保在去除色彩后,仅通过明暗对比仍能识别图形,星巴克的logo中,美人鱼的双尾与皇冠在单色模式下仍可通过轮廓区分,这得益于设计师对图形明暗关系的精准把控。

测试验证环节不可或缺,设计师需在不同媒介和尺寸下模拟logo的应用场景:打印时测试名片、信头纸等小尺寸载体,数字端测试手机屏幕、网页图标等像素级显示,可制作尺寸对照表(如下表),直观观察图形细节的“临界点尺寸”,并在该尺寸以上保留必要元素,以下则采用简化版。

| 尺寸范围(厘米) | 应用场景 | 设计要点 |

|---|---|---|

| 5-10 | 宣传海报、展板 | 可保留细节,增强视觉丰富度 |

| 2-5 | 名片、手册封面 | 简化内部细节,突出主体轮廓 |

| 5-2 | favicon、纽扣 | 极简图形,纯色填充,无文字 |

文件格式输出需兼顾矢量与位图,矢量文件(如AI、EPS)能无限缩放而不失真,是保证多尺寸适配的基础;同时需导出不同尺寸的位图(如PNG、JPG)用于特定场景,并开启“抗锯齿”功能,避免边缘模糊。

相关问答FAQs

Q1:为什么我的logo在放大时清晰,缩小后就模糊了?

A:这通常是因为设计时使用了位图(如JPG、PNG)而非矢量软件,位图由像素构成,缩小会导致像素压缩,细节丢失;而矢量图形基于数学公式,可任意缩放且保持边缘平滑,建议使用Illustrator、CorelDRAW等矢量工具设计,并始终保存源文件。

Q2:如何判断logo的简化程度是否足够?

A:可将logo缩小至1厘米×1厘米,然后眯眼观察或从3米外远看,若此时仍能清晰识别主体图形和品牌名称,说明简化度达标;若细节消失或形态混乱,则需进一步精简,可让第三方用户仅凭缩小后的logo猜测品牌,反馈准确率越高,辨识度越强。