在当今竞争激烈的人才市场中,企业若想保持持续发展活力,精准识别并吸引招聘潜在人员成为人力资源管理的核心环节,招聘潜在人员并非简单地填补岗位空缺,而是通过系统化的策略挖掘具备成长潜力的候选人,构建未来人才储备池,为企业战略目标实现提供长期支撑,这一过程需要从需求分析、渠道拓展、评估筛选到融入培养形成完整闭环,每个环节都需精细化管理,以确保潜在人员与组织发展需求的动态匹配。

明确潜在人员的核心特质与需求定位

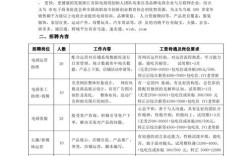

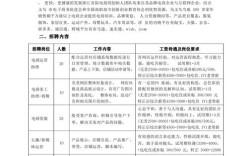

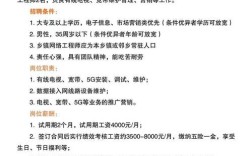

招聘潜在人员的前提是清晰定义“潜力”的内涵,现代企业对潜在人员的选拔已超越传统以经验为主导的模式,更侧重候选人的学习能力、适应能力、抗压能力及价值观契合度,技术类岗位需关注候选人的技术敏感度和快速掌握新工具的能力,管理类岗位则侧重资源协调与团队引领潜力,不同发展阶段的企业对潜在人员的需求存在差异:初创企业更倾向于寻找“多面手”,要求候选人具备跨岗位协作的灵活性;而成熟企业则强调候选人在专业领域的深耕潜力与组织文化融入度。

需求定位还需结合企业战略规划,若企业未来三年计划拓展海外市场,潜在人员储备中需重点培养具备跨文化沟通能力或国际业务经验的人才;若布局数字化转型,则需吸纳对数据分析、人工智能等领域有认知基础的候选人,通过战略解码,将企业目标转化为具体的人才能力模型,为后续招聘提供明确指引。

多渠道触达:构建精准的人才触达网络

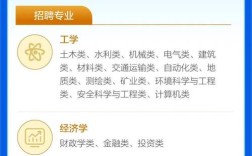

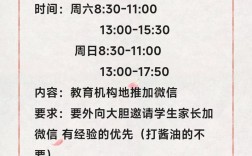

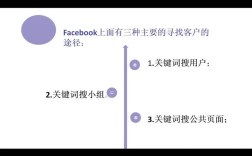

潜在人员分散于不同场景,单一招聘渠道难以覆盖全域,企业需结合目标人群特征,打造“线上+线下”“被动+主动”的立体化渠道体系,线上渠道中,传统招聘平台如智联招聘、前程无忧适合覆盖基础岗位候选人,而LinkedIn、脉脉等职场社交平台则更适合挖掘中高端潜在人才,通过精准标签筛选(如“具备项目管理经验”“关注行业前沿技术”)快速定位目标人群,企业官网的职业页面、行业垂直论坛及技术社区(如GitHub、CSDN)也是吸引潜在人员的重要窗口,需定期发布企业动态与岗位需求,强化品牌曝光。

线下渠道则更侧重深度互动,校园招聘是储备年轻潜力人才的主阵地,通过与企业合作开展实习项目、校园竞赛、讲座宣讲等活动,提前锁定优秀应届生,社会招聘方面,行业峰会、专业沙龙、高端人才对接会等场合能帮助企业接触具备资深经验的潜在候选人,面对面交流更能直观评估候选人的综合素质,对于稀缺人才,还可采用“猎头+内部推荐”模式,借助猎头行业资源与员工人脉网络,精准触达被动求职者。

科学评估:从“过往经验”到“未来潜力”的转化

传统招聘多依赖简历筛选与面试提问,难以全面反映潜在人员的真实能力,为提升评估准确性,企业需引入多元化的测评工具与方法,行为面试法可通过STAR原则(情境-任务-行动-结果)深挖候选人在过往经历中的具体行为,判断其解决问题的思维方式与能力边界,询问“请举例说明你如何在资源有限的情况下推动项目落地”,通过细节描述评估候选人的资源整合能力与抗压性。

情景模拟测试则能有效还原工作场景,评估候选人的实际操作能力,如针对市场岗位候选人,可设置“新产品推广方案设计”任务,观察其市场分析、创意策划与逻辑表达能力;技术岗位可通过在线编程测试或现场 debugging 考察技术功底与问题解决效率,心理测评工具(如大五人格测试、MBTI职业性格测试)可辅助判断候选人的价值观与团队适配度,避免“高能力低契合度”的风险。

对于高潜岗位,还可引入“评价中心”技术,通过小组讨论、角色扮演、公文筐测试等多种形式,观察候选人在动态环境中的沟通协作、决策判断与领导力潜质,确保评估结果全面客观。

动态融入:从“候选人”到“储备人才”的过渡

成功吸引潜在人员后,需通过系统化的融入机制将其转化为有效的人才储备,入职培训是首要环节,除常规的企业文化与制度介绍外,应设置“导师制”,为每位潜在人员配备资深导师,帮助其快速熟悉业务流程与岗位要求,同时传递企业价值观,阿里巴巴的“百年阿里”新人培训通过沉浸式体验与实战演练,让潜在人员深度理解企业使命与愿景,增强归属感。

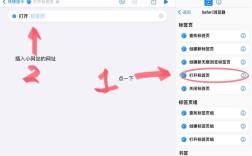

为保持潜在人员的活跃度,企业需建立常态化的人才沟通机制,定期举办“开放日”“高管面对面”等活动,邀请潜在人员参观企业、了解战略规划,强化其对未来发展的信心,可搭建线上人才社区,通过行业资讯分享、专业课程学习、线上交流讨论等方式,与潜在人员保持长期互动,将其转化为企业的“粉丝”与“品牌传播者”。

对于短期内无法入职的优秀候选人,可纳入企业人才库进行动态管理,根据其岗位意向与能力特点,定期推送匹配的岗位信息,或在项目合作中邀请其参与兼职、顾问等工作,保持人才粘性,华为通过“人才蓄水池”计划,对未录用但表现优异的候选人进行持续跟踪,待岗位空缺时优先考虑,有效降低了人才流失风险。

持续优化:构建招聘潜在人员的长效机制

招聘潜在人员并非一次性项目,而需建立长效管理机制,企业需定期复盘招聘数据,分析各渠道的触达效率、候选人质量与转化率,优化渠道投入结构,若发现校园招聘中技术类岗位的候选人留存率较低,需反思招聘标准与培养环节是否存在偏差,及时调整评估维度与培训内容。

应关注行业趋势与人才市场变化,定期更新潜在人员能力模型,随着人工智能、大数据等技术的兴起,企业需在招聘标准中增加对数字化技能的考察,并通过内部培训与外部学习资源,帮助现有潜在人员提升技能储备,确保人才梯队与时代发展同频共振,建立跨部门协作机制,让业务部门深度参与潜在人员的评估与培养,使人才储备更贴合实际业务需求,避免人力资源部门“闭门造车”。

相关问答FAQs

Q1:如何判断候选人是否具备长期发展潜力,而非仅适合当前岗位?

A:判断候选人的长期潜力需从“能力-动机-价值观”三个维度综合评估,能力上,关注其学习敏锐度(如快速掌握新技能的经历)、问题解决能力(跨领域案例)与抗压能力(高压环境下的表现);动机上,通过询问职业规划、对行业趋势的看法等,判断其自我驱动力与成长意愿;价值观上,通过行为面试与企业文化测评,确保其与企业的使命、愿景和核心价值观高度契合,可设置“试用期挑战任务”,观察候选人在未知领域的学习与适应能力,进一步验证其潜力。

Q2:企业在招聘潜在人员时,如何平衡“经验要求”与“培养潜力”的关系?

A:经验与潜力并非对立关系,而是需根据岗位性质与企业需求动态平衡,对于基础操作类岗位,可优先考虑具备相关经验的人员,确保短期内胜任工作;对于核心技术、管理类等高潜岗位,可适当降低经验门槛,重点考察候选人的学习能力、思维逻辑与价值观匹配度,通过系统化培养弥补经验不足,互联网企业的产品经理岗位,若候选人具备用户思维与数据分析潜力,即使缺乏传统行业经验,也可通过“导师带教+项目实战”加速成长,关键在于明确岗位的“核心需求”与“可培养项”,避免因过度强调经验而错失高潜人才。