招聘工作是企业人才引进的核心环节,也是组织新陈代谢、保持活力的关键所在,经过一段时间的招聘实践,我对这项工作有了更深刻的理解和感悟,既有收获的喜悦,也有对不足的反思,这些心得体会不仅提升了我的专业能力,也让我对“人才”与“组织”的关系有了新的思考。

招聘是一场“双向奔赴”,而非单向选择

最初接触招聘时,我简单认为这是“招人”的过程,即企业通过筛选简历、面试沟通,找到符合岗位要求的候选人,但随着实践深入,我逐渐意识到,招聘本质上是企业与候选人的“双向匹配”,优秀的人才不仅关注薪资待遇,更在意职业发展空间、企业文化契合度以及工作价值的实现;同样,企业也需要通过招聘找到真正认同公司理念、能与团队共同成长的人,在一次招聘中,一位技术能力出色的候选人因公司缺乏清晰的晋升路径而选择放弃,这让我意识到,招聘时不仅要“卖岗位”,更要“卖发展”,让候选人看到与企业长期共赢的可能性,这种双向视角的转变,让我在后续招聘中更注重倾听候选人的诉求,也更能精准判断候选人与企业的匹配度。

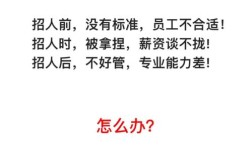

精准定位需求是招聘的“第一道关卡”

招聘工作的起点是明确岗位需求,但“明确”二字远比想象中复杂,过去,我常直接依据JD(职位描述)筛选简历,却发现不少候选人即使“符合条件”,入职后也无法胜任工作,后来我总结出,招聘需求需从“岗位需求”和“人才画像”两个维度拆解:岗位需求要明确核心职责、必备技能(硬技能)和加分项(软技能、行业经验);人才画像则需结合团队特质、业务发展方向,提炼出候选人的性格特质、价值观等隐性标准,某销售岗位初期仅强调“业绩导向”,但后续发现性格过于急躁的候选人难以维护长期客户,于是我们在人才画像中增加了“同理心”“抗压性”等指标,招聘效果显著提升,为此,我制作了“需求拆解表”,在每次招聘前与用人部门反复沟通,确保对需求的理解无偏差:

| 拆解维度 | 核心要素 | 示例(新媒体运营岗) |

|---|---|---|

| 岗位需求 | 硬技能、职责范围、目标 | 熟练使用PS/剪映;负责内容策划与执行;粉丝增长10% |

| 人才画像 | 软技能、性格特质、价值观 | 创新思维、抗压性强;认同“用户第一”理念 |

| 匹配度优先级 | 必备项>加分项>可培养项 | 策划能力;加分:短视频经验;可培养:数据分析工具使用 |

面试是“挖掘潜力”而非“验证履历”

面试环节是招聘的核心,但若仅停留在“简历复述”和“标准问答”,很容易错失真正的人才,我逐渐认识到,面试的目的是通过沟通挖掘候选人的“潜力项”和“风险点”,而不仅仅是验证过往经历是否符合JD,面对一位“转行”候选人,传统面试可能因其缺乏行业经验而直接淘汰,但通过追问“转行动机”“过往经历中可迁移的能力”(如项目管理、沟通协调),我发现其跨界思维反而能为团队带来新视角,为此,我设计了“行为面试法+情景模拟”的组合模式:行为面试通过“过去经历→行动方法→结果反思”的提问,判断候选人的真实能力;情景模拟则通过设置实际工作场景(如“如何处理用户投诉”“如何策划一场线上活动”),观察其问题解决思路和应变能力,我注重营造轻松的面试氛围,让候选人放下戒备,更真实地展现自我。

候选人体验是企业的“隐形名片”

招聘过程中,候选人的体验直接影响企业雇主品牌的建设,一次糟糕的面试体验(如流程混乱、沟通敷衍、反馈滞后)可能让候选人失去对企业的信任,甚至通过社交平台传播负面评价;反之,一次贴心的招聘体验(如及时反馈、面试前引导、感谢信)则能即使未成功入职,也会成为企业的“潜在拥护者”,为此,我建立了“候选人关怀机制”:在面试前通过邮件/短信提醒时间地点,减少候场焦虑;面试后24小时内给予反馈,无论通过与否均明确原因;对未入选的优质人才纳入“人才库”,定期推送企业动态,保持联系,曾有候选人因反馈及时而主动推荐朋友投递,这让我深刻体会到:招聘不仅是“选人”,更是企业形象的“输出窗口”。

数据驱动是提升招聘效率的“加速器”

招聘工作看似“感性”,实则需要“理性”的数据支撑,过去,我常凭经验判断招聘渠道的有效性,却不知具体哪个渠道的候选人留存率更高、哪个环节的淘汰率最集中,通过引入招聘数据追踪,我建立了“关键指标看板”,包括:各渠道简历投递量、初试通过率、Offer接受率、试用期留存率等,数据显示某社交平台的简历投递量虽高,但试用期留存率仅为30%,而内推渠道的留存率高达70%,这让我调整了资源分配,加大了内推激励力度,通过分析面试环节的淘汰原因,发现“沟通表达能力不足”是主要问题,于是针对用人部门开展了“面试技巧培训”,提升了面试的精准度,数据驱动的应用,让招聘从“凭感觉”走向“靠事实”,效率和质量同步提升。

持续学习是招聘人的“终身课题”

招聘行业变化迅速,新职业、新工具、新理念层出不穷,随着AI技术的发展,AI初筛、智能面试等工具逐渐普及;Z世代成为求职主体后,他们对“灵活办公”“职业价值”的需求也与传统职场人不同,作为招聘从业者,若停止学习,很容易被时代淘汰,为此,我坚持每月阅读1-2本人力资源专业书籍,关注行业报告(如《中国招聘趋势报告》),并积极参与线上研讨会,学习最新的招聘方法(如雇主品牌建设、人才盘点),我定期与同行交流,分享招聘中的“坑”与“经验”,在碰撞中拓宽思路,持续学习不仅让我掌握了新工具,更让我保持了对行业趋势的敏感度,能更好地为企业匹配未来所需的人才。

相关问答FAQs

Q1:如何在招聘中平衡“岗位要求”与“候选人潜力”,避免“唯经验论”?

A:平衡“岗位要求”与“候选人潜力”需从“需求分级”和“能力评估”两方面入手,将岗位需求分为“必备项”(如学历、专业资质、核心技能)和“发展项”(如行业经验、管理能力),必备项”不可妥协,“发展项”可适当放宽;通过“行为面试法”挖掘候选人的“可迁移能力”(如学习能力、抗压能力、解决问题能力),对于缺乏某行业经验但具备快速学习能力的候选人,可评估其过往“从0到1”的项目经历,判断其潜力是否可弥补经验不足,可设置“试用期目标”,通过实际工作任务验证候选人的适应能力,避免“纸上谈兵”。

Q2:如何应对用人部门“招人急、要求高、反馈慢”的招聘痛点?

A:针对这一痛点,可采取“前置沟通+过程同步+结果复盘”的三步策略:

- 前置沟通:在招聘启动前,与用人部门召开“需求对齐会”,明确岗位的“核心需求”(不可妥协项)、“期望需求”(可妥协项)和“非核心需求”(可后续培养),避免因要求模糊导致筛选偏差;协商并确认招聘时间节点(如简历筛选周期、面试反馈时间),形成书面共识。

- 过程同步:建立“招聘进度看板”,每周向用人部门同步简历筛选情况、面试安排及候选人反馈,对“高匹配度”候选人重点标注,提醒用人部门优先安排面试,避免因拖延导致候选人流失。

- 结果复盘:若招聘周期过长或未达成目标,组织用人部门复盘:是需求不合理(如要求“全能型人才”)、渠道选择不当,还是面试流程繁琐?通过数据(如各环节淘汰率、候选人反馈)找到问题根源,优化下次招聘策略,某岗位因用人部门坚持“3年以上经验”导致招聘停滞,后调整为“1-3年经验+优秀应届生”,并增加实习考核环节,最终成功匹配人才。