MySQL索引是一种用于快速查询和检索数据的数据库结构,它类似于书籍的目录,通过创建索引,可以让MySQL无需扫描整张表就能找到所需数据,从而显著提高查询速度,索引的使用需要结合具体场景,合理创建和使用索引才能发挥其最大效用,不当使用反而可能影响数据库性能。

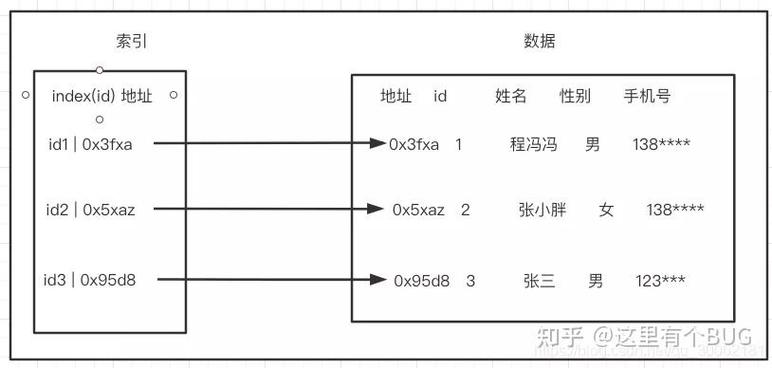

索引的底层实现通常采用B+树结构,这种结构能够保证数据有序存储,并且支持高效的查找、范围查询和排序操作,在InnoDB存储引擎中,主键索引默认采用聚簇索引,即数据行存储在索引的叶子节点中,而二级索引的叶子节点存储的是主键值,通过二级索引查询时需要回表查询主键索引获取完整数据,这种设计使得主键索引的查询效率更高,因此在选择主键时应尽量使用整数自增或UUID等离散值较小的类型。

创建索引的基本语法是CREATE INDEX index_name ON table_name(column_list);,其中column_list可以是一个或多个列,多列索引称为联合索引,联合索引的创建顺序非常重要,MySQL会按照索引列的顺序进行最左前缀匹配,例如在(col_a, col_b, col_c)的联合索引中,查询条件包含col_a或(col_a, col_b)或(col_a, col_b, col_c)时可以使用索引,但仅包含col_b或col_c则无法使用,在创建联合索引时,应将高选择性、频繁作为查询条件的列放在前面。

索引的使用场景主要包括:经常作为查询条件的列、经常用于排序和分组的列、外键列等,在用户表中,如果经常通过user_id查询用户信息,则为user_id创建主键索引;如果经常通过status和create_time查询订单列表,则为这两个列创建联合索引,需要注意的是,索引并非越多越好,因为索引会占用额外的存储空间,并且降低写操作(INSERT、UPDATE、DELETE)的速度,因为每次写操作都需要更新索引结构。

在查询语句中,可以通过EXPLAIN命令分析索引的使用情况。EXPLAIN的结果中,type列表示访问类型,从优到劣依次为system、const、eq_ref、ref、range、index、ALL,其中type为ALL表示全表扫描,说明没有使用索引;key列显示实际使用的索引名称;rows列估算需要扫描的行数,如果发现查询未使用预期索引,可能是由于索引失效导致,常见原因包括:在索引列上使用函数(如WHERE UPPER(name) = 'ABC')、对索引列进行表达式计算(如WHERE age + 1 = 20)、使用或<>操作符、使用OR连接未建立索引的列、使用LIKE以通配符开头(如LIKE '%abc')等。

索引的优化策略包括:避免全表扫描,确保查询条件能够命中索引;对于大表,考虑使用覆盖索引,即查询的列都包含在索引中,避免回表操作;合理使用LIMIT子句,减少返回的数据量;对于频繁更新的表,避免创建过多索引,以降低写操作的开销;定期使用ANALYZE TABLE更新表的统计信息,确保查询优化器能够选择最优的执行计划,对于字符串类型的列,如果前缀区分度较高,可以考虑创建前缀索引(如CREATE INDEX idx_name ON user(name(10));),以减少索引空间占用。

索引的维护也是数据库管理的重要部分,随着数据的增删改,索引可能会出现碎片化,导致查询效率下降,可以通过OPTIMIZE TABLE命令优化表和索引,减少碎片,对于不再使用的索引,应及时删除,以释放存储空间并提高写性能,删除索引的语法是DROP INDEX index_name ON table_name;,在批量导入数据时,可以先禁用索引,导入完成后再重建索引,以减少导入时间,禁用索引的语法为ALTER TABLE table_name DISABLE KEYS;,重建索引为ALTER TABLE table_name ENABLE KEYS;。

以下是一个索引使用效果的对比示例,假设有一个包含100万条记录的订单表:

| 操作场景 | 无索引耗时 | 有索引耗时 | 性能提升 |

|---|---|---|---|

| 按主键查询 | 500ms | 1ms | 500倍 |

| 按非索引列查询 | 800ms | 750ms | 07倍 |

| 范围查询 | 700ms | 50ms | 14倍 |

| 排序查询 | 600ms | 30ms | 20倍 |

从表中可以看出,索引在精确查询和范围查询中效果显著,但对非索引列的查询改善有限,这也说明索引需要针对性地创建。

在实际应用中,还需要注意索引的选择性问题,选择性是指索引列中不同值的数量与表中总行数的比值,选择性越高,索引效果越好,性别列的选择性较低(通常只有2个值),不适合单独创建索引;而用户ID的选择性为1(唯一值),适合作为主键索引,联合索引的选择性可以通过计算各列选择性的乘积来估算,选择性越高,索引的过滤效果越好。

MySQL索引的使用需要综合考虑查询模式、数据量、写操作频率等因素,合理创建索引、避免索引失效、定期维护索引是提升数据库性能的关键,通过EXPLAIN命令分析查询计划,结合业务场景优化索引策略,能够有效发挥索引的作用,提高数据库的响应速度和并发处理能力。

相关问答FAQs:

问题1:为什么有时候查询明明创建了索引却没有生效?

解答:索引失效的原因主要有以下几点:1)在索引列上使用函数或表达式,如WHERE SUBSTR(name,1,3)='abc';2)对索引列进行隐式类型转换,如列定义为字符串类型但查询时使用数字;3)使用或<>操作符;4)使用OR连接未建立索引的列;5)使用LIKE以通配符开头,如LIKE '%abc';6)联合索引未遵循最左前缀原则;7)查询条件使用了NOT IN、NOT EXISTS等否定操作,可以通过EXPLAIN命令检查查询的执行计划,确认是否使用了索引,并针对上述原因进行优化。

问题2:索引越多越好吗?如何平衡索引的数量和性能?

解答:索引并非越多越好,过多索引会带来负面影响:1)占用额外的存储空间,尤其是大表;2)降低写操作性能,因为每次INSERT、UPDATE、DELETE都需要更新索引结构;3)增加查询优化器的负担,可能导致选择错误的执行计划,平衡索引数量的方法包括:1)只为高频查询的列创建索引;2)使用联合索引替代多个单列索引;3)定期清理无用索引;4)监控索引使用情况,通过INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS表查看索引的使用频率,删除长期未使用的索引;5)在写密集型表中,尽量减少索引数量,读密集型表中可以适当增加索引。