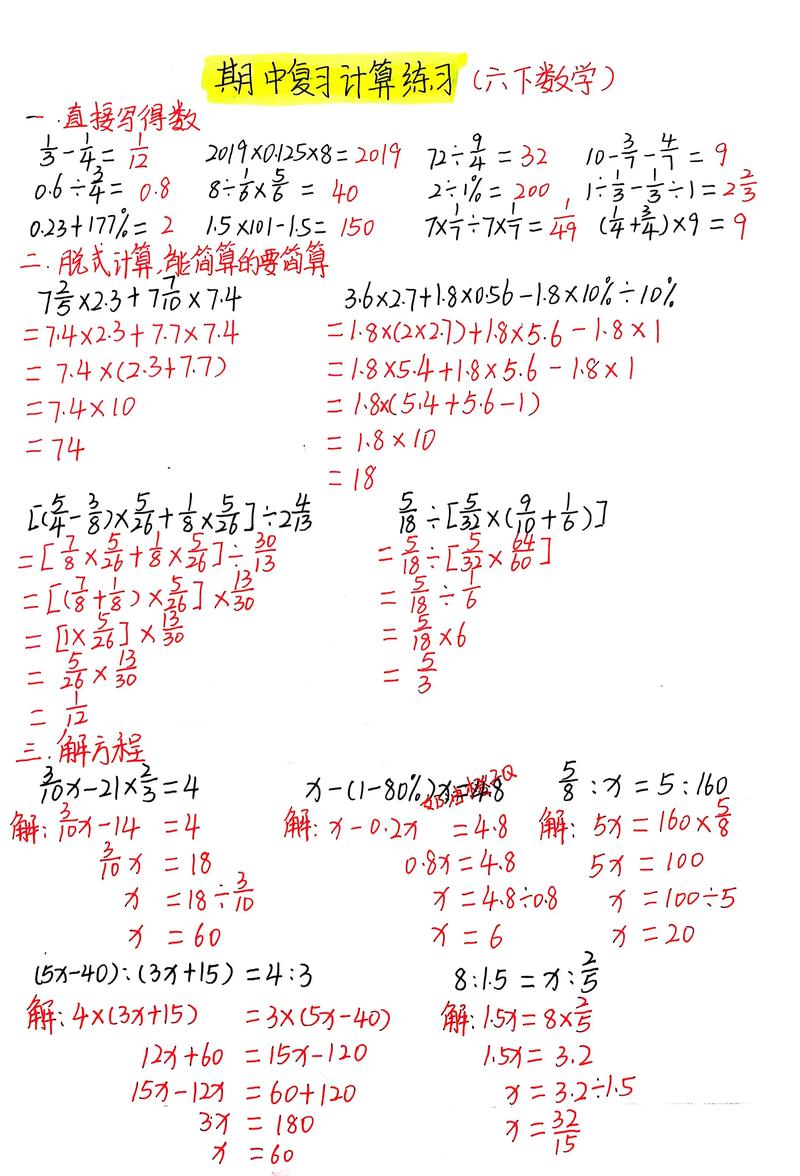

帮助学生梳理计算题是一个系统性的过程,需要从认知规律出发,结合学生的思维特点,通过“理解-拆解-练习-反思”的闭环教学,逐步提升其解题能力,以下从多个维度详细阐述具体方法。

强化基础认知,构建知识网络

计算题的核心是知识点的灵活运用,学生常因概念模糊、公式记忆不牢导致错误,教师需先引导学生梳理核心概念、公式和定理,建立知识间的逻辑联系,数学中的“一元二次方程”章节,需明确根的判别式(Δ=b²-4ac)与根的关系(Δ>0两不等实根,Δ=0两相等实根,Δ<0无实根),并通过表格对比强化记忆:

| 判别式Δ取值 | 根的情况 | 函数图像与x轴交点 |

|---|---|---|

| Δ>0 | 两个不相等的实数根 | 两个交点 |

| Δ=0 | 两个相等的实数根 | 一个交点(顶点在x轴) |

| Δ<0 | 无实数根 | 无交点 |

在此基础上,引导学生绘制“思维导图”,将方程、不等式、函数等知识点串联,形成知识网络,从“方程”出发,分支出一元一次方程、一元二次方程、分式方程,再各自关联其解法、应用场景及易错点,帮助学生从整体上把握知识结构。

拆解题干结构,训练逻辑拆解能力

计算题的错误往往源于对题干信息的解读偏差,拆解”是关键步骤,教师需教会学生“三步拆解法”:

- 标记关键词:用横线标出数据、单位、运算符号(如“和、差、积、商”“速度、时间、路程”)及隐含条件(如“至少”“不超过”对应不等关系)。

- 画图辅助理解:对行程问题、工程问题等,引导学生画线段图、流程图或表格,直观呈现数量关系,行程问题中,用“甲路程+乙路程=总路程”的线段图分析相遇问题;工程问题中,用表格列出各队的工作效率、工作时间及工作量。

- 分步列出关系式:将复杂问题转化为若干简单问题,逐步列出等量或不等量关系。“某商品进价100元,利润率不低于20%,求售价范围”,可拆解为:利润=售价-进价,利润率=利润/进价≥20%,进而列出不等式(售价-100)/100≥20%,求解售价范围。

规范解题步骤,培养严谨思维

计算题的失分往往与步骤不规范、逻辑跳跃有关,教师需制定“标准化解题流程”,并通过板书示范、错题对比强化习惯养成:

- 写明“已知”与“求解”:明确题目条件和目标,避免盲目计算。

- 分步写出推导过程:即使简单计算也要写出关键步骤(如去分母、移项、合并同类项),便于检查,解方程2(x-1)=3x+4,应写明:2x-2=3x+4→2x-3x=4+2→-x=6→x=-6,而非直接写出答案。

- 标注单位与检验:应用题需在最后注明单位,并通过代入原题、逆向运算等方式检验结果合理性,求得的“人数”为小数、“时间”为负数时,需反思计算过程。

针对性练习与错题归因,突破薄弱环节

练习需“精准化”,避免题海战术,教师可根据学生错题类型设计专项训练:

- 概念混淆类:对比练习(如“平方根”与“算术平方根”计算,区分±√4与√4);

- 计算失误类:强化符号运算(如去括号变号、负数平方)、分数运算(通分约分)等易错点;

- 思路卡壳类:一题多解训练(如用公式法、配方法、因式分解法解同一方程),培养发散思维。

建立“错题归因表”,引导学生从“知识点漏洞”“审题偏差”“计算失误”“思路错误”四维度分析错误原因,并标注订正思路。

| 错题原题 | 错误答案 | 错误原因 | 正确解法 | 归类 |

|---|---|---|---|---|

| 解方程x²-4x=0 | x=4 | 因式分解后漏解x=0 | x(x-4)=0→x=0或x=4 | 知识点漏洞(零乘法性质) |

| 一件商品先提价20%再降价20%,现价与原价关系? | 现价=原价 | 审题不清,未注意基数变化 | 设原价a,现价=a(1+20%)(1-20%)=0.96a<原价 | 审题偏差 |

培养反思习惯,提升元认知能力

解题后的反思是能力提升的核心,教师可设计“反思提问单”:

- 这道题考查了哪些知识点?是否还有其他解法?

- 解题过程中哪一步最容易出错?如何避免?

- 若改变条件(如将“等腰三角形”改为“直角三角形”),解法会如何变化?

通过小组讨论、错题分享会等形式,让学生在表达中深化理解,形成“解题-反思-优化”的良性循环。

相关问答FAQs

Q1:学生总是重复计算同一类错误,如何有效纠正?

A:重复错误多因“认知惯性”,需结合“错题归因表”定位根源,若学生反复在“去分母”时漏乘常数项,可设计专项对比练习:①不验算直接求解;②分步标注每一步的依据(如“根据等式性质2,两边同乘6”),并让学生用自己的话解释步骤逻辑,采用“延时再测”策略,一周后重新练习同类错题,检验是否真正掌握。

Q2:如何帮助学生克服对复杂计算题的恐惧心理?

A:恐惧心理源于“畏难情绪”,需通过“拆解任务”和“成功体验”建立信心,具体做法:①将复杂题拆解为“基础题+变式题”,如将多步骤应用题拆解为“先求单一量,再求总量”的子问题,降低难度;②采用“阶梯式练习”,从学生能独立解决的70%难度题目开始,逐步提升挑战性,每完成一步给予即时肯定(如“这一步的等式列得很准确!”);③鼓励学生“出题”,让学困生为同伴设计基础题,通过“教别人”巩固知识,同时增强成就感。