微专题搭建是一种针对特定知识点、能力点或问题类型的深度学习与研究方法,通过聚焦核心内容、整合资源、设计分层任务,帮助学生或学习者突破难点、构建系统认知,其核心在于“专”与“深”,既避免泛泛而谈,又能通过精细化设计实现知识内化与能力迁移,以下从搭建原则、实施步骤、资源整合及评价优化四个维度展开具体说明。

微专题搭建的核心原则

微专题的有效性需遵循三大原则:目标精准性、内容结构化与任务进阶性,目标精准性要求明确专题的核心突破点,如“数学中的函数零点问题”“语文现代文阅读中的细节描写作用”,避免覆盖范围过大;内容结构化需将碎片化知识关联成网络,例如以“时间轴+主题分类”梳理历史事件,或用“概念-例证-方法”框架解析物理规律;任务进阶性则需设计从基础到拓展的分层练习,如“基础识记→理解应用→综合创新”,确保不同水平学习者都能获得提升。

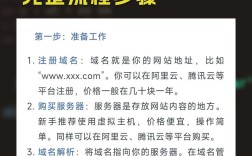

微专题搭建的实施步骤

专题选定与目标拆解

基于学情(如易错点、薄弱环节)或课程要求确定主题,高中化学中‘化学平衡移动’的应用”,通过课标分析、真题统计拆解具体目标,如“掌握勒夏特列原理的四大应用场景(浓度、温度、压强、催化剂)”“能解决多变量平衡图像分析题”。

内容框架与逻辑梳理

采用“核心概念+子专题+关联知识”搭建框架,以“化学平衡移动”为例:

- 核心概念:可逆反应、平衡常数、反应速率;

- 子专题:①单一条件改变的影响(浓度/温度/压强);②多重条件综合分析(如“先加压后升温”);③实际应用(工业合成氨条件选择);

- 关联知识:反应热、电解质溶液平衡(如水解平衡与沉淀溶解平衡的相互影响)。

可通过表格对比梳理关键点:

| 影响因素 | 平衡移动方向 | 速率变化(v正与v逆) | 实例应用 |

|----------|--------------|------------------------|----------|

| 增大反应物浓度 | 正向 | v正>v逆 | 增大SO₂浓度提高SO₂转化率 |

| 升高温度 | 吸热方向 | v正、v逆均增大,吸热方增大 | N₂+3H₂⇌2NH₃ ΔH<0,降温提高平衡产率 |

| 减小容器体积(加压) | 气体分子数减小方向 | v正、v逆均增大,气体分子数减小方增大 | 2SO₂+O₂⇌2SO₃加压提高反应速率 |

资源筛选与任务设计

整合教材原文、经典例题、变式训练、生活案例等资源,任务设计需包含“输入-加工-输出”环节:

- 输入:阅读教材核心段落+观看微课视频(如“平衡常数与转化率的关系”);

- 加工:完成思维导图绘制(梳理“条件改变→速率变化→平衡移动→新平衡”逻辑链);

- 输出:解决综合题(如“分析工业制硫酸中SO₂氧化的适宜条件”)并撰写反思日记(图像题中‘先拐先平’的判断技巧”)。

实施反馈与迭代优化

通过课堂观察、作业批改、小组讨论收集反馈,调整专题内容,若发现学生对“等效平衡”理解困难,可增加“虚拟状态法”的专项案例,并补充“恒温恒容与恒温恒压下的等效模型对比”表格,强化辨析能力。

微专题搭建的常见误区与规避 堆砌”(如将所有平衡相关知识点罗列,缺乏重点)或“任务单一化”(仅刷题不总结方法),解决方法是聚焦“高频考点+典型误区”,例如针对“化学平衡计算”中的“三段式法”,设计“基础计算(已知起始浓度求平衡浓度)→逆向计算(已知平衡浓度求起始浓度)→混合气体平均相对分子质量计算”进阶任务,同时标注易错点(如“固体浓度不写入平衡表达式”)。

相关问答FAQs

Q1:微专题与常规复习课的区别是什么?

A:常规复习课侧重知识全面覆盖(如“化学平衡单元复习”),而微专题聚焦单一核心问题(如“化学平衡常数K的应用”),具有“切口小、挖掘深、针对性强”的特点,常规课以知识梳理为主,微课则强调“问题解决-方法提炼-能力迁移”,更适合突破薄弱环节。

Q2:如何判断微专题的搭建是否有效?

A:可通过三个维度评估:①目标达成度(如学生能独立解决80%以上的专题相关题目);②认知结构化(学生能绘制清晰的知识网络图,说明概念间的逻辑关系);③迁移应用能力(能将专题方法用于解决新情境问题,如用“平衡移动原理”解释“夏天打开碳酸饮料冒气泡”的现象),若学生仍存在“知识点混淆”“方法套用错误”等问题,需进一步优化专题内容的逻辑层次或任务设计。