设计一个成功的app需要系统性的规划和多维度考量,从用户需求洞察到技术落地,每个环节都直接影响产品的最终体验和市场表现,以下从核心环节展开详细说明。

明确核心价值与用户定位

在启动设计前,必须清晰回答“这个app为谁解决什么问题”,通过用户调研(问卷、访谈、竞品分析)绘制用户画像,明确目标人群的痛点、使用场景和核心需求,面向职场人的效率类app需聚焦“时间管理”和“操作便捷性”,而面向青少年的社交类则需注重“趣味性”和“互动性”,此时可借助表格梳理竞品优劣势,找到差异化切入点:

| 竞品 | 核心功能 | 用户痛点 | 本机会突破点 |

|---|---|---|---|

| 竞品A | 任务提醒 | 界面复杂 | 极简交互设计 |

| 竞品B | 数据统计 | 缺乏协作功能 | 增加团队共享模块 |

以用户为中心的信息架构与交互设计

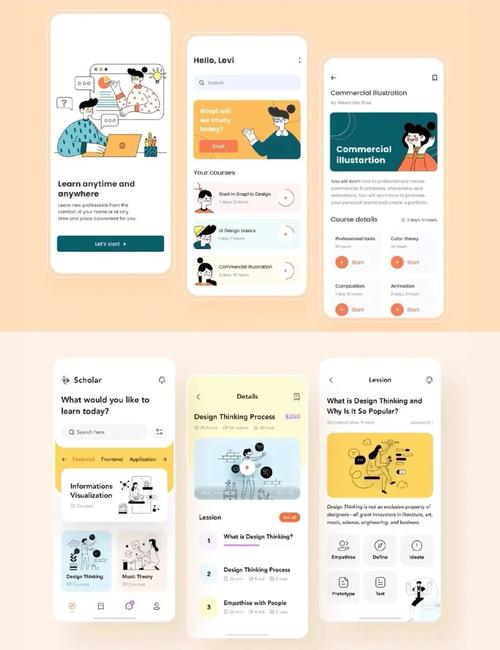

信息架构需符合用户心智模型,采用“分层导航+分类标签”结构,确保3次点击内能找到核心功能,电商类app可按“首页-分类-购物车-个人中心”布局,高频功能(如搜索)需置于首页显眼位置,交互设计遵循“费茨定律”(点击区域与效率成正比)和“希克定律”(选项越多决策越慢),例如操作按钮采用圆角矩形且尺寸不小于48×48px,避免用户误触。

视觉设计与品牌一致性

视觉设计需平衡美观性与功能性,包括色彩系统(主色不超过3种,辅色用于强调)、字体(iOS推荐SF Pro、Android推荐Roboto,字号不小于12px)、图标(风格统一,线性与面性不混用),品牌元素的融入(如专属动效、声音反馈)能增强用户记忆点,例如微信的“消息提示音”已成为品牌标识。

功能开发与迭代策略

采用MVP(最小可行产品)模式,优先开发核心功能(如社交类app的即时通讯、动态发布),通过灰度测试收集早期用户反馈,开发过程中需注重性能优化,例如图片压缩、懒加载、本地缓存,确保启动时间≤2秒,操作响应≤200ms,迭代时遵循“小步快跑”原则,每次更新聚焦1-2个核心改进,避免频繁迭代导致用户混乱。

数据驱动的持续优化

通过埋点监控关键数据(日活、留存率、转化率),用热力图分析用户行为路径,发现功能使用瓶颈,若发现“支付完成率”低,需排查是否因支付流程步骤过多或界面引导不清导致,并通过A/B测试优化方案(如减少支付步骤、增加信任图标)。

安全性与隐私保护

尤其涉及用户数据的app(如金融、健康类),需采用加密传输(HTTPS)、数据脱敏、权限分级管理,并严格遵守《个人信息保护法》等法规,位置权限需明确告知用户用途,并提供“仅使用期间允许”的选项。

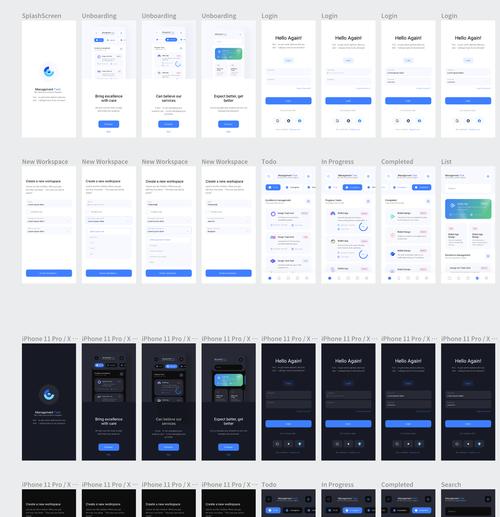

多端适配与兼容性

针对iOS、Android不同系统规范设计,例如iOS遵循人机界面指南(HIG),Android遵循Material Design;同时考虑不同屏幕尺寸(手机/平板/折叠屏)的适配,确保布局自适应,测试阶段需覆盖主流机型(如iPhone 14、华为P50、小米12)和系统版本(iOS 16+、Android 10+)。

相关问答FAQs

Q1:如何平衡功能丰富性与简洁性?

A:采用“核心功能+增值服务”模式,将高频刚需功能(如社交app的好友聊天)设计为核心路径,低频功能(如设置中的字体调整)收纳在二级菜单;通过“自定义桌面”允许用户按需添加功能入口,避免界面臃肿,同时定期清理僵尸功能,通过数据埋点判断功能使用率,对月活低于5%的功能进行下架或重构。

Q2:如何提升用户留存率?

A:从“新手期-成长期-成熟期”设计用户旅程,新手期通过引导任务(如3步完成首次发布)降低上手门槛;成长期通过激励机制(如签到积分、等级体系)增强用户粘性;成熟期通过个性化推荐(如基于用户行为的内容推送)和社交关系链(如好友动态、社群)提升用户依赖度,建立用户反馈渠道(如意见箱、客服入口),及时响应问题,将流失率转化为优化机会。