AI做出字体效果的过程涉及多种技术手段和工具的综合运用,从基础的字形生成到复杂的风格化设计,其核心在于通过算法学习和模拟人类设计逻辑,实现高效、个性化的字体创作,具体来看,AI生成字体效果主要依赖以下几个关键环节:

数据训练是AI生成字体的基础,通过收集大量 existing 字体样本、手写字迹或设计素材,AI模型(如生成对抗网络GAN、变分自编码器VAE或扩散模型)能够学习不同字体的结构特征、笔画规律和风格元素,在生成中文字体时,模型需要学习汉字的间架结构、部首组合规律以及书法中的笔锋、飞白等细节;在设计英文字体时,则需关注字母的比例、衬线装饰和连笔方式,训练数据的多样性和质量直接影响生成字体的效果,因此数据预处理和标注尤为重要,包括对字形轮廓的提取、笔画粗细的标准化以及风格标签的分配。

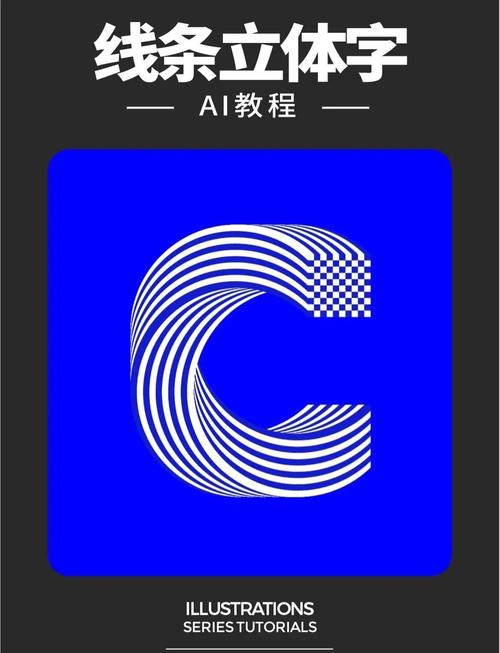

字形生成算法是实现字体效果的核心技术,当前主流的方法包括基于GAN的生成模型,其通过生成器和判别器的对抗训练,逐步生成符合目标风格的字形;基于扩散模型的生成则通过逐步去噪过程,从随机噪声中还原出清晰、连贯的字体轮廓,迁移学习技术也被广泛应用,例如将某一字体的风格特征迁移到另一字体的结构上,实现风格与结构的分离重组,在生成过程中,AI还能通过控制变量调整字体的具体参数,如字重(从细体到粗体)、字宽(比例压缩或拉伸)、倾斜角度(斜体效果)以及装饰元素(如描边、阴影、纹理叠加),这些参数通常通过用户输入的指令或预设的模板进行调控。

后处理优化是提升字体效果的关键步骤,AI生成的初始字形可能存在轮廓不平滑、笔画连接不自然或细节缺失等问题,因此需要借助图像处理算法进行优化,通过贝塞尔曲线拟合技术对字形轮廓进行平滑处理,确保缩放时不会出现锯齿;利用路径简化算法减少冗余节点,提高字体的渲染效率;针对书法字体,AI还可以模拟墨迹扩散、纸张纹理等效果,增强视觉真实感,在多语言字体生成中,AI还需确保不同语言字符间的风格统一性,例如在生成中日韩统一表意文字(CJK)字体时,需保持各字符在视觉上的协调性。

交互式设计工具的发展使得AI字体生成更具灵活性,设计师可以通过图形界面实时调整生成参数,如笔画粗细、弧度曲率、装饰密度等,AI则根据输入即时反馈字形变化,形成“人机协同”的设计模式,部分工具还支持风格迁移功能,允许用户上传参考图片(如自然纹理、艺术作品),AI将提取其中的视觉特征并应用到字体设计中,生成独特的风格化效果,如将山水画的意境融入书法字体,或将金属质感应用到现代无衬线字体中。

在实际应用中,AI生成字体的效果已覆盖多个场景,在品牌设计中,AI可根据企业VI系统的色彩和风格要求,快速生成定制化字体;在动态设计中,AI还能通过逐帧生成技术实现字体动画效果,如笔画的生长、溶解或变形;在无障碍设计领域,AI可优化字体的高对比度、大字号或易读性,提升视障用户的使用体验,以下为AI字体生成中常见参数及其效果的示例:

| 参数类型 | 具体选项 | 效果描述 |

|---|---|---|

| 字重调整 | 细体、常规、粗体、黑体 | 改变笔画粗细,影响字体的视觉重量和空间占用 |

| 风格迁移 | 书法、哥特、圆体、科技 | 将特定历史时期或文化背景的风格特征应用到字体中 |

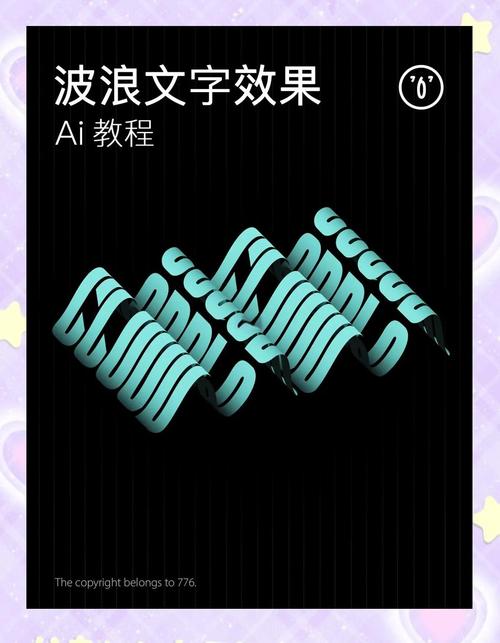

| 装饰效果 | 描边、阴影、渐变、纹理 | 在字体轮廓基础上添加额外视觉元素,增强立体感或质感 |

| 字形变形 | 压缩、拉伸、倾斜、波浪 | 调整字体的比例和形态,适用于创意设计场景 |

| 连笔处理 | 自动连笔、断笔、手写 | 控制字母或笔画间的连接方式,模拟手写或印刷体的书写习惯 |

AI生成字体仍面临一些挑战,例如版权归属问题(训练数据是否涉及侵权)、文化适应性(跨文化字体设计可能产生语义偏差)以及个性化表达不足(生成结果可能缺乏设计师的独特创意),为此,行业正在探索更规范的数据使用协议、结合文化专家知识的模型优化方法,以及引入设计师主观评价机制的混合生成系统。

相关问答FAQs:

-

AI生成的字体是否可以商用?

答:商用需根据具体情况判断,若使用开源字体模型或已获得授权的训练数据生成的字体,且不侵犯第三方版权,通常可商用;但直接基于商业字体进行风格迁移生成的字体可能涉及侵权,建议在使用前进行版权核查或选择提供商用授权的AI字体工具。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

AI能否生成具有动态效果的字体?

答:可以,通过结合动态图形生成技术(如关键帧动画、物理模拟算法),AI可实现字体的动态效果,如笔画动态生长、颜色渐变过渡、3D旋转等,部分专业设计软件已集成AI动态字体生成功能,用户可通过参数调整控制动画的速度、路径和视觉特效。