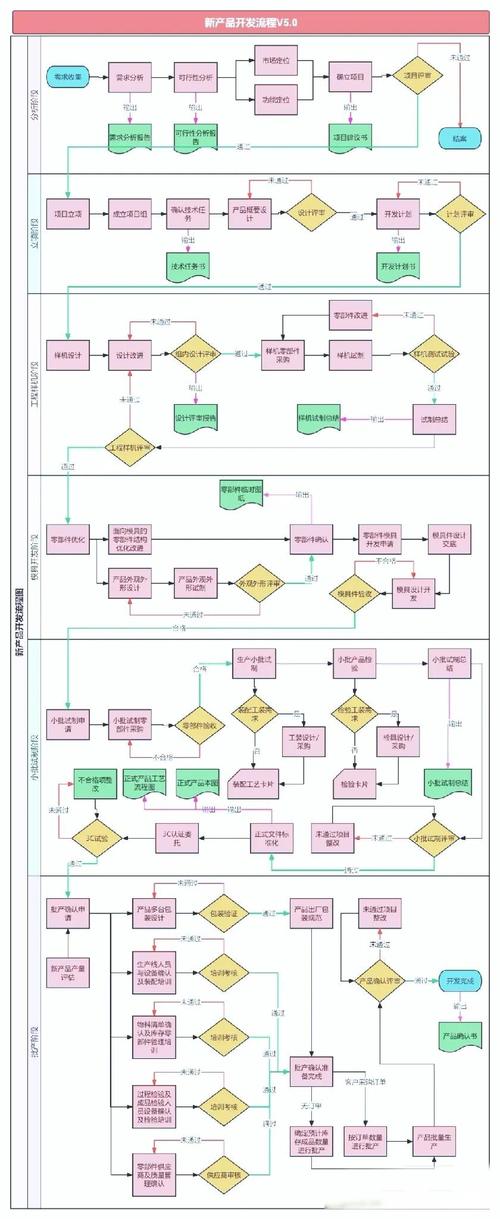

制作APP产品开发流程图是确保项目有序推进、明确各阶段责任与目标的关键工具,一个完整的流程图应覆盖从创意构思到上线运营的全生命周期,同时兼顾迭代优化,以下从流程阶段划分、核心任务、交付物及关键节点等方面,详细拆解APP产品开发流程图的构建方法,并结合表格形式呈现关键信息,最后附相关FAQs。

流程图阶段划分与核心内容

APP产品开发流程通常分为6个核心阶段,每个阶段包含明确的任务、输出物及参与角色,流程图需通过节点、箭头及决策点串联各阶段,形成闭环。

需求分析与产品定位

核心任务:明确产品目标、用户需求及市场可行性,输出可执行的产品方向。

- 市场调研:分析行业趋势、竞品功能及用户痛点,通过问卷、访谈等方式收集需求。

- 需求筛选:区分“必要需求”与“增值需求”,优先级排序(如使用MoSCoW法则:必须有、应该有、可以有、不需要)。

- 产品定位:明确目标用户群体、核心价值主张及差异化优势。

交付物:市场需求文档(MRD)、产品需求文档(PRD)、用户画像、竞品分析报告。

关键节点:需求评审会,确保产品、技术、运营团队对需求达成共识。

产品设计与原型验证

核心任务:将需求转化为可可视化的产品方案,验证用户体验可行性。

- 信息架构设计:梳理产品功能模块,确定层级关系(如首页、个人中心、设置等模块划分)。

- 原型设计:制作低保真原型(线框图),流程聚焦核心路径;输出高保真原型,包含交互细节与视觉风格。

- 设计规范:定义颜色、字体、图标等视觉元素,确保界面一致性。

交付物:线框图、高保真原型(工具如Figma、Sketch)、交互说明文档、设计规范文档。

关键节点:原型可用性测试,邀请目标用户操作原型,收集反馈优化交互逻辑。

技术架构与开发规划

核心任务:确定技术实现方案,制定开发计划,确保开发效率与可扩展性。

- 技术选型:根据产品类型(原生/跨平台/小程序)选择开发框架(如iOS用Swift、Android用Kotlin,跨平台用Flutter/React Native)。

- 架构设计:设计前后端分离架构、数据库模型(如MySQL、MongoDB)、接口规范(RESTful API)。

- 开发排期:将功能拆分为开发任务,分配至各开发人员,明确里程碑(如“登录模块完成”“支付接口联调”)。

交付物:技术架构图、数据库设计文档、API接口文档、开发计划甘特图。

关键节点:技术方案评审会,验证架构的合理性、性能及安全性。

开发实现与代码管理

核心任务:依据设计文档完成功能开发,通过代码管理工具控制版本,确保代码质量。

- 前后端并行开发:前端实现界面交互,后端开发接口逻辑,定期联调(如每日站会同步进度)。

- 代码管理:使用Git进行版本控制,分支管理策略(如Git Flow)规范开发流程,避免代码冲突。

- 单元测试:开发人员对核心功能(如登录、注册)编写测试用例,确保模块稳定性。

交付物:可运行的测试版本、代码库、单元测试报告、接口文档更新版。

关键节点:集成测试,前后端接口联调通过,核心功能可用。

测试与质量保障

核心任务:全面验证产品功能、性能、兼容性及安全性,修复缺陷确保上线质量。

- 测试类型:

- 功能测试:验证需求实现是否符合预期(如按钮点击跳转、数据提交)。

- 兼容性测试:覆盖不同机型(iOS/Android)、系统版本(如iOS 16/17、Android 12/13)、分辨率。

- 性能测试:检测加载速度、内存占用、崩溃率(使用工具如JMeter、PerfDog)。

- 安全测试:防范数据泄露、越权访问(如渗透测试、数据加密校验)。

交付物:测试用例、缺陷管理列表(如Jira)、测试报告、版本回归确认单。

关键节点:测试验收(QA签字确认),达到上线标准(如严重缺陷为0,一般缺陷≤5个)。

上线部署与运营迭代

核心任务:发布产品并持续收集用户反馈,通过数据驱动迭代优化。

- 上线准备:提交应用商店审核(如App Store、华为应用市场),配置服务器环境(如CDN加速、负载均衡)。

- 灰度发布:先小范围用户上线,监控异常(如崩溃率、用户反馈),逐步扩大覆盖范围。

- 数据监控:埋点分析用户行为(如留存率、转化率),通过A/B测试优化功能(如按钮颜色、文案)。

- 版本迭代:根据反馈规划新版本,回归开发流程(如从需求分析进入下一轮迭代)。

交付物:上线版本、监控数据报表、用户反馈汇总、迭代版本规划文档。

关键节点:正式上线发布会,运营推广方案同步落地。

APP产品开发流程关键节点与交付物汇总表

| 阶段 | 核心任务 | 交付物 | 参与角色 | 关键节点 |

|---|---|---|---|---|

| 需求分析与产品定位 | 市场调研、需求筛选、产品定位 | MRD、PRD、用户画像、竞品分析报告 | 产品经理、市场部 | 需求评审会 |

| 产品设计与原型验证 | 信息架构、原型设计、设计规范 | 线框图、高保真原型、交互说明文档 | UI/UX设计师、产品经理 | 原型可用性测试 |

| 技术架构与开发规划 | 技术选型、架构设计、开发排期 | 技术架构图、API文档、开发计划甘特图 | 技术负责人、架构师 | 技术方案评审会 |

| 开发实现与代码管理 | 前后端开发、代码管理、单元测试 | 测试版本、代码库、单元测试报告 | 开发工程师、测试工程师 | 集成测试(接口联调完成) |

| 测试与质量保障 | 功能/兼容性/性能/安全测试 | 测试用例、缺陷列表、测试报告 | 测试工程师、产品经理 | 测试验收(QA签字确认) |

| 上线部署与运营迭代 | 应用商店审核、灰度发布、数据监控 | 上线版本、数据报表、用户反馈汇总 | 运营团队、开发、产品 | 正式上线发布会 |

相关问答FAQs

Q1:制作APP开发流程图时,如何平衡“理想流程”与“实际执行中的灵活性”?

A:流程图需明确核心阶段与关键节点,确保方向不偏离,但需预留“缓冲机制”,在需求分析阶段增加“需求变更管理”子流程,明确变更评估(影响范围、成本、时间)与审批流程;在开发阶段设置“每日站会”节点,允许团队动态调整任务优先级,流程图可使用“决策点”(如菱形节点)标注条件分支(如“测试通过则上线,否则返回修复”),既规范流程又保留灵活性,建议采用“敏捷开发”思想,将大流程拆分为多个小迭代(如2周一个Sprint),每个迭代内完成“需求-设计-开发-测试”小闭环,流程图可分层展示(总体流程图+迭代子流程图),兼顾全局把控与局部调整。

Q2:如何通过流程图提升跨团队协作效率?

A:流程图需明确各阶段的“责任角色”与“交付物”,避免职责模糊,在“原型设计”阶段标注“输出物:高保真原型(责任人:UI设计师)”,在“接口联调”阶段标注“参与方:前端开发、后端开发、测试工程师”,并通过泳道图(Swimlane Diagram)形式将不同团队(产品、技术、测试、运营)的任务分隔展示,减少沟通成本,关键节点需标注“触发条件”与“验收标准”,如“需求评审会触发条件:PRD文档完成;验收标准:技术、测试、运营三方签字确认”,流程图还可与项目管理工具(如Jira、Trello)联动,将节点任务与工单关联,实现流程可视化跟踪,实时同步进度,确保团队目标一致。